材料一 自夷夏意识产生以来,“夷夏之辨”便成为主导和决定边疆理念发展的重要因素,其本质是不同文化背景下各族群之间的现实竞争。春秋时期,孔子把区分夷夏的标准由血统改为礼术,从而使传统观念中不可跨越的夷夏之别具备了松动的可能,使得夷夏之间的互转成为可能。孔子称:“故远人不服,则修文德以来之。”《礼记·曲礼》云:“礼闻来学,不闻往教。”孟子亦称:“夫子之设科也,往者不追,来者不距(拒)。”

材料二 随着新儒学整合的不断深化,董仲舒的边疆理念表现出强烈的“有为”倾向。董仲舒提出了“王者爱及四夷”的观点:“故王者爱及四夷,霸者爱及诸侯,安者爱及封内,危者爱及旁侧,亡者爱及独身……如此者,莫之亡而自亡也。”四夷亦属天下、万物的范畴,王者有爱其之权利,亦有爱其之义务。爱及四夷,体现了身为王者主动施爱于四夷的积极心态。至汉武帝之世,华夏族群即将完成最后的整合与重建,爱华夏于内的任务基本完成,爱及四夷成为新的时代使命。董仲舒所强调的“大一统”思想,即“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”,是其边疆观念的理论基础,与汉武帝的政治需求有着高度契合。

——以上材料均摘编自袁宝龙《秦汉新儒学转向与汉武帝边疆思想体系的构建》

(1)概括先秦至汉代儒家的边疆思想倾向的变化,并指出这一变化的政治实质。

(2)说明董仲舒边疆思想形成的社会背景。

(3)从魏晋至清中叶任选一个时期,试举一例说明社会思潮对边疆或民族治理的影响。

| A.经济重心转移到了南方 | B.北方人民的南迁 |

| C.统一多民族国家的发展 | D.政治中心的南移 |

| A.民族交融消除了文化隔阂 | B.外重内轻的政治局面形成 |

| C.华夏民族文化认同感增强 | D.“崇文抑武”成为社会共识 |

| A.开放包容的政策 | B.科举制的发展变化 |

| C.中央集权的加强 | D.与各民族交流融合 |

| A.和吐蕃关系有所改善 | B.中央集权的削弱 |

| C.与西方对外贸易受阻 | D.交通工具的改进 |

材料 秦汉特别是汉代,中国能够熔铸为坚实的整体,乃是基于文化、政治、经济各项的“软实力”。在文化方面,在战国时代的基础上,中国有了完整的宇宙论、伦理学和价值观念,这些都是建立在儒家、道家和其他各家综合的基础上……中国的知识和科技能力,都站在当时世界的前列,这些“硬件”和“软件”的能力,使中国的生产能力超过四邻,且具有相当大的吸引力,故得以通过贸易,将各处的经济纳入中国的大系统之内。唐代在中国文化的基础上,接受了许多外来的成分,在日常生活方面,唐代饮食起居乃是总结了南北朝时期的汉、胡分野,整合为新的方式。南朝以前,在服装方面,汉服是宽袍大袖,斜襟束带,唐代则从胡服演变成为窄袖、瘦腰、翻领、着靴,外面再披上一件长衣……印度的数学、中亚的天文学,都被纳入中国文化的系统之内,唐代文化的接受能力,可能是中国历来最强的。更为重要的则是文化的理念部分,唐代儒学在前期并没有太大发展,至韩愈后,儒学才有新动力和新方向。

——摘编自许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

(1)根据材料并结合所学知识,分析汉代中国能够熔铸为坚实整体的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出唐代在文化上开放的表现并分析其历史作用。

材料一 在弥勒佛殿上面的“观音拂水”浮雕,具有古代美术风格,主殿门框和斗拱上的供奉天女形象,具有古代木刻特点,这些都具有敦煌石刻的笔法。整个佛殿表现了汉族工匠的高超石刻技艺,值得建筑、美术家们研究。西藏历史资料中说:“文成公主也从内地招来许多木匠、神象塑匠”,他们在这些建筑物上留下了功绩是毋庸置疑的。

——《大昭寺史实叙略》

材料二 从云南各少数民族上层政治首领的角度来看,除了不愿意接受大一统的政治统治之外,也还有文化冲突的问题,《明史·四川土司传一》记载说各少数民族的土官:“皆据险阻深,与中土声教隔离。”……因此,整个明代,云南都不断发生少数民族首领与朝廷的矛盾冲突。

——王文光《论明代的改土归流》

材料三 清朝边疆政策在……顺、康、雍时期为发展阶段。随着统一多民族国家的发展,边疆政策也发生了变化。由于西北地区准噶尔问题还没有最终解决,其边疆政策仍然处于进一步发展之中。……清代边疆政策的基本内容大体有以下几项:从政教制度方面加强对边疆少数民族的开发和建设;从国防方面加强对边疆地区的保卫;上述内容虽各有侧重,但又相互联系、相互制约、互为补充。围绕这些内容,清朝统治者采取了一系列具体措施。

——摘编自督辉《清朝边疆政策的宏观考察》

(1)根据材料一并结合所学,指出内地工匠在大昭寺留下的功绩。从文物的角度论证大昭寺是汉藏两族友好团结的见证。

(2)根据材料二,概括明代推行改土归流的原因,结合所学指出该措施的意义。

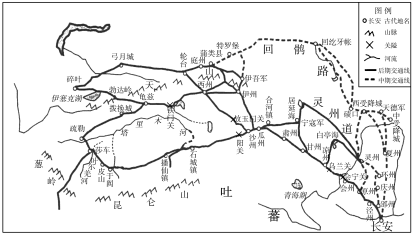

(3)阅读材料三,在下列两种观点中选择一种观点进行论证。①蒙古在清史中扮演着重要角色,试从政教制度的角度例举清朝管理蒙古的举措。②边疆稳定关乎国家主权得失。结合所学,说明清政府捍卫边疆地区国家主权的措施。