| A.得益于资本主义国家的衰落 | B.推动了不结盟运动的产生 |

| C.反映了国际秩序的发展趋势 | D.加剧了东西方文化的冲突 |

材料一 宋代以前,“镇”“市”的内涵与功能存在显著区别。目前,关于镇的设置最早史料见于元琛在北魏道武帝时的一封上书:“昔皇始以移防为重,盛简亲贤,拥麾作镇”。宋代,政府将镇市列入行政建制,位居县城之下。《嘉泰吴兴志·卷10》记载:“诸镇省罢略尽,所以存者特曰监镇,主烟火兼征商。”在宋代存世方志中,多有“市镇”一条,可见宋代“镇市”或“市镇”已成为专用名词。

——根据张倩《宋代“镇”“市”结合的历史考察》

材料二 中国古代地方政府体制结构,是以设置城乡合治的地域性地方政府为基本构架。从民国初年开始,在人口集中的城镇地区设置城镇型地方政府——市、镇。完全不同于乡村的城镇型地方政府的出现,导致地方政府体制类型结构发生重大变化,地方政府体制结构的主导类型中形成了城乡分治的格局。

——根据陈小京、伏宁、黄福高《中国地方政府体制结构》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,宋代以前,“镇”“市”的内涵与功能有何区别?宋代“镇”的功能为何发生变化?简述宋代至明清“镇”的发展过程。

(2)根据材料二、指出近代以来我国地域性地方政府结构的变化趋势。结合所学知识分析导致这种变化的主要原因。

| A.艺术领域呈现出交融的趋势 | B.北民南迁促进区域文化整合 |

| C.社会经济文化水平超过前代 | D.绘画主题政治生活色彩浓厚 |

材料一 自东汉末年以后,黄河中下游地区畜牧生产呈现一路下滑的趋势,在魏晋—隋唐时期,当地畜牧经济发展却经历了一个明显的反弹过程。在这一历史阶段中,畜牧区域曾一度向东南方向显著扩张,国营和私营的大型畜牧业都取得明显发展。可以说,十六国至唐初,黄土高原地带一直是胡、汉混杂居处而以少数民族为主体,其经济生产也以畜牧业为重。由于畜牧经济的发展,在魏晋南北朝时期,“羊肉酪浆”之类的饮食物品乃成为“中国之味”,“食肉饮酪”在社会上曾一度相当流行。唐代胡食风行,胡食的特点之一就是食肉量较大,而畜牧业的发展,可为社会提供大量的肉食来源。

——摘编自王利华《中古时期北方地区畜牧业的变动》

材料二 19世纪上半叶的大部分时间,很少有英裔美国人考虑过迁徙到密西西比河以西的广袤土地上。“西部地区”给人的印象是“美国大沙漠”,不适合文明存在。19世纪40年代以后,许多美国人开始对西部特别是牛仔的形象赋予浪漫色彩,他们将西部地区看作是勇敢者和上进者经历艰难险阻可以建设新文明的地方,将实际上工资低廉的雇工描述为强大而不朽的传奇人物。欧洲移民后裔定居西部的过程,至少在两个世纪中主导了美国人的国家想象,有时也成为历史学界讨论的中心话题。20世纪的历史学家则将西部描述为一个勇敢、成功、对抗、贪婪以及失败并存的地方:破败废弃的小镇,荒凉阴郁的印第安保留地,穷困潦倒的贫民区,生态遭受严重破坏的自然景观与辽阔的牧场、肥沃的农田和繁华的城市共同构成了西部。他们强调,在塑造西部社会的过程中,妇女和男人发挥了同等重要的作用。

——摘编自[美]艾伦·布林克利《美国史》

材料三 2000-2003年,重庆市外迁农村移民12.16万农村移民,2004年继续外迁2.34万人。截至2003年,外迁移民占三峡库区全部农村移民的41%,减轻了库区的土地负荷和人口压力,有利于防止乱垦滥伐和水土流失。1998年以来,三峡库区停止了开垦荒地,对已开垦改造的25度以上的荒地和低产地,逐步推行退耕还林还草。截至2004年,重庆市的自然保护区达到48个,总面积8290平方公里,初步建成重庆市及三峡库区珍稀濒危动植物抢救、繁育及迁地保护中心。

——摘编自刘德绍、杨力《三峡库区生态环境保护和建设对策研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括十六国至唐初,黄河中下游地区畜牧经济反弹的表现及原因。(2)根据材料二,简述美国人眼中“西部”形象的变化,并结合所学知识说明影响变化的因素。

(3)根据材料三,从迁出地的角度,谈谈三峡移民的意义。

| A.贸易、公共服务等行业就业机会增加 |

| B.发达国家的留学生发挥重要作用 |

| C.新兴产业的发展和发达国家的产业升级 |

| D.亚洲新兴工业国家和地区吸引了许多移民 |

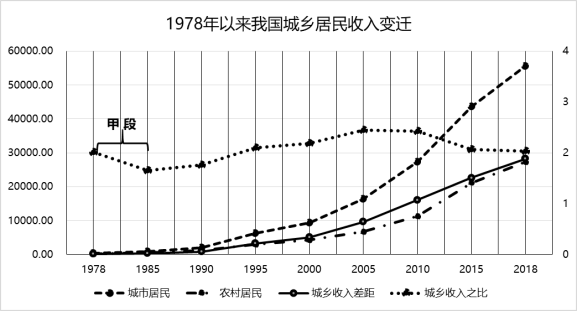

材料一:

——数据来源:2019年《中国统计年鉴》

材料二:新中国成立以来的历史,农业为我国的经济发展作出了巨大贡献,农业税为国家建设及经济运行提供了基本的保障。1958年我国颁布《中华人民共和国农业税条例》(以下简称《条例》),全国农业税趋于统一。改革开放以来,虽然农业税的税收收入在逐年上升,但其占税收总额的比重却逐年下降,到2002年农业税只占国家税收总额的2.6%。2006年1月1日,我国正式废除《条例》,至此农业税正式退出历史舞台。为了确保取消农业税后农民负担不会反弹,我国又实施了义务教育体制改革,减轻农民在教育费用上的过重负担,以及推行合作医疗和社会保险及增加对农村的补贴等措施。

——摘编自叶青、袁昭颖《中国农业税的演变、终结与启示》

(1)根据材料一,指出1978年以来我国城乡居民收入变化的主要趋势,并结合所学知识分析甲段城乡居民的收入之比下降的原因。(2)根据上述材料并结合所学,分析我国取消农业税的意义及其对税制改革的启示。

| A.中国近代科学不断发展 | B.国人医疗观念的进步 |

| C.中西医的结合成为趋势 | D.西医成为时代的主流 |

材料一 唐文化是“古典文化的巅峰”,而宋文化则是“近代文化的滥觞”。这两者间的区别,如果用一种较为简单的方式来概括,就是出现了“平民化、人文化”的趋势。所谓平民化,是指普通民众具有比以前更多的生存发展机遇,受到社会更多关注。人文化,则是指更加关心“人”自身的价值,社会价值取向相对理性,关注人的教养与成长。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

材料二 18世纪中期开始的工业革命,使英国的经济迅猛发展,造就了英国的工业资产阶级。推崇功利原则的工业资产阶级,请求创建清廉高效的当局,节约开支,把更多的资本投入到经济中来。同时,工业资产阶级依附雄厚的经济实力,促进英国在1832和1867年对国会变革,改革的成果使工业资产阶级取得了国会中的重要位置。1853年,考试任用制在东印度公司出现,第二年,财政部两位官员诺斯科特和屈维廉,对文官队伍的现状进行研究,制定出《诺斯科特——屈维廉报告》,这份报告揭示了用人体制的弊病,提出文官系统改革的一整套建议。

——摘编自张海婷《浅析英国文官制度发展及对世界的影响》

材料三 第十六条 公务员职务分为领导职务和非领导职务。第二十一条 录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2005)

第十七条 国家实行公务员职务与职级并行制度,根据公务员职位类别和职责设置公务员领导职务、职级序列。第二十三条 录用担任一级主任科员以下及其他相当职级层次的公务员,采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法。

——《中华人民共和国公务员法》(2018年12月29日修订)

(1)根据材料一,结合所学,扼要说明宋儒“关注人的教养与成长”的主要方式,并从官员选拔角度阐述宋代“平民化、人文化”的原因。

(2)根据材料二,概括英国文官制度产生的原因。结合所学,写出《诺斯科特——屈维廉报告》的另一名称及其地位。

(3)根据材料三,指出《公务员法》在2018年修订后的变化之处。结合所学,说明两部《公务员法》实行的意义。

材料一 雍正二年(1724年)全国耕地面积达890647.524亩,前所未有。清代前期农业生产单位面积产量提高。南方水稻产量一般亩产“大约共三石(一石约180斤)为常耳”。江苏、浙江、福建、广东等有不少地方专门或主要种植经济作物,如乾隆年间,植棉专业区的江苏松江、太仓、通州和海门厅所属各县“每村庄知务木稻者,不过十之二三、图利种花者,则有十之七八”。粮食大量向经济作物区运销。例如,乾隆中期后苏州产丝区的粮食,常年由江西、湖北、安徽供应,每年计数百万石,天津粮食则由东北地区供应,乾隆年间,由东北运粮到天津的船只达数百艘,山东的临清县产棉区,粮食由河南供应,广东珠江三角洲缺粮,主要靠广西、湖南供应。

——摘编自黄启臣《清代前期农业生产的发展》

材料二 新中国成立初期,粮食短缺、温饱问题成为最大的民生问题。粮食功能主要是食物,满足人们最基本的生存需求,一直持续到20世纪70年代末。20世纪80年代开始,我国粮食供给能力大幅度提高,人们的饮食需求向温饱型转变,单一的粮食型食物结构开始向多样化发展。到20世纪90年代初,粮食功能除满足基本吃饱需求外,各种粮食加工制品日益丰富。

——摘编自王永春等《新中国成立以来我国粮食生产变动规律研究及趋势展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期农业的新发展。(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪80年代中国粮食生产与加工出现变化的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈对于农业生产发展的认识。

材料一 20世纪初,美国联合果品公司就控制了中美和加勒比海地区的香蕉业。至20世纪20年代,美国对拉美农业的投资高达8.85亿美元。20世纪50年代初,美国联合果品公司策划推翻危地马拉政府的阴谋活动。从整个拉美地区看,大宗农产品仍然是咖啡、可可、香蕉等传统产品,在1985年拉美出口总值中占17.5%。70年代以来,粮食作物的年增长率出现下降趋势,低于拉美的人口增长率,拉美从粮食净出口地区变为净进口国。跨国公司为维持拉美廉价的劳动力和土地,对封建土地制度残余的存在采取支持态度。

——摘编自高君诚《美国跨国公司与拉美农业》等

材料二 二战后,美国在拉美进行了全面的扩张,20世纪60年代,拉美国家与不结盟运动的关系并不密切,只有古巴加入了不结盟运动。1967—1971年,就各国有权自由支配其自然资源主权,拉美国家与美国的谈判没有取得实质性进展,巴拿马加入不结盟运动。苏联利用古巴成功打入中美洲和加勒比地区,此时方兴未艾的不结盟运动为拉美国家提供了第三种选择。不结盟运动成员国通过协调它们在联合国的行动,并通过与北方工业化国家的谈判,成功地将很多经济政策方面的要求载入国际宣言和决议。目前,拉丁美洲和加勒比地区33个国家中有26个加入不结盟运动,7个国家成为不结盟运动的观察员。

——摘编自高志平《冷战时期拉丁美洲国家加入不结盟运动的历程及影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国跨国公司对拉丁美洲国家发展的影响。

(2)根据材料二,概括拉丁美洲国家与不结盟运动关系的变化。结合所学知识,分析其关系变化的原因。