材料一 羁縻的第三点要义,在于因俗而治,正所谓“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,即用制度、文化和技术引导并逐渐改变夷狄,而不直接对其进行统治。在这方面,唐朝尤为成功,通过广泛建立羁縻府州制度,极大地扩大了唐朝中央政府的影响。唐朝近三分之二的地区为羁縻府州,这是羁縻政策的制度性发展。羁縻州府的设置,将许多民族首领纳入府州的地方制度之内,并授予他们官职。当然,羁縻府州同州郡还有显著区别,其首领担任的官职可以世袭,其也保持相当的独立性。

——摘编自韩昇《东亚世界形成史论(增订版)》

材料二 安史之乱以前,由于唐朝在西域的经略,通往西域的交通大开,形成了自汉代以来东西陆路交通的极盛高潮。当时中西交往空前繁荣,亦如史籍所载“伊吾之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”。唐朝与西方的交通,除了草原丝绸之路,海上丝绸之路更为繁盛,这一时期因此也被称为“丝路的黄金时代”。

——摘编自武斌《丝绸之路全史(上)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代羁縻府州设置的特点,并说明其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析唐朝前期被誉为“丝路的黄金时代”的主要原因,并列举该时期对外交往的主要事例。

材料 中华民族素有尚武的传统,这样的传统我们可以追溯到先民们对力量和勇武的歌颂与崇拜,但中国的尚武精神一直追求的不是战争的延续和野蛮的厮杀,而是“智者不惑,仁者不忧,勇者不惧”的境界。中华民族的尚武精神在发展的过程中也吸收了少数民族优秀成分。“尚武”是唐代蓬勃社会精神的真实写照,它真实影响着唐代文学的面貌。直抒文人墨客心中的万丈豪情与赤忱之心、高度发展的文化又催生了唐代蓬勃向上的时代精神。唐诗中描述“忽见山头水道堙,鸳鸯环甲被金鞍马上弯弓搭箭射,塞门看。为报乞寒王子大,胭脂山下战场宽。丈夫儿出来须努力,觅取策三边”。李唐王朝给中华民族带来了前所未有的繁荣景象与辽阔的国土唐朝从士族到百姓,都显示出健康向上的生活态度、而积极昂扬的精神面貌与勇武劲悍的追求,又促使唐代尚武精神历久弥新、更加昂扬,而这种精神也深深地影响着日本古典的武士精神。

——摘编自付婷《浅谈唐代前期的尚武精神》

(1)根据材料并结合所学知识,说明唐朝尚武精神的主要特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析唐朝尚武精神的作用。

材料一 都护府是唐朝对边疆少数民族地区管理的重要机构,涉及北方边疆及岭南地区。都护府的职能是(一)负责维持本府辖区内的统治秩序,对内附民族进行安辑;(二)保卫本府所辖各府州的安全,防止他国侵犯;(三)考核本府下属各府州都督、刺史与中央合作的情况及其“治绩”,叙录功勋;(四)镇压人民的反抗,征讨民族上层的分裂叛乱。都护府的长官除汉族官员外,还有部分少数民族的上层人士。都护府下辖的各羁縻州,长官由当地少数民族原有的酋领、君长担任。

——摘编自唐启淮《唐代都护府述略》

材料二 在中国长期的大一统历史中,元朝是由北方游牧民族在中原建立的第一个多民族融合的大一统中央集权王朝,而且把大一统国家治理模式推向了前所未有的新高峰。元朝基本上实现了对西藏、新疆、云南等边疆地区的直接管辖,在全国范围内实施统一多民族国家政策。这是以往中原王朝难以企及的政治成就,也是元朝历史不同于前代的特殊性。

——摘编自乌云高娃《元朝统一多民族国家治理及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对唐朝在边疆地区设置都护府的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元朝在统一多民族国家的边疆治理上的成就。

材料一 贵金属、玉器和畜牧产品是吐蕃进贡唐朝的主要贡品,作为“赏赐”品,唐朝往往会回赠吐蕃大量的绫罗绸缎,以彰显中原王朝的天威。换言之,落后的奴隶制游牧经济与先进的封建制农耕经济的互补构成唐蕃民族交往交流交融的本质。贡赐贸易催生了唐蕃汉藏民族官方和民间的“绢马互市”。因吐蕃人世居青藏高原,多以牛羊肉、酥油和青稞等高热量、高蛋白的食物为主,而茶具有解油腻和助消化的功能,故“嗜茶”。各自短缺必需品为唐蕃之间“茶马互市”创造了交换条件,由此形成了沟通汉藏友好往来的茶马古道。

——摘编自贺冬《论唐蕃民族交往交流交融的生成逻辑》

材料二 译仓和孜康两个机关是代表西藏地方政府的僧官、俗官两个系统。一切重要职务首先在20多家大贵族当中挑选,剩下的职官空缺才在普通贵族出身的仲科尔中选任。平民几乎没有可能参与到西藏地方政府中,除非家中出现某位大活佛的“转世灵童”。18世纪中期以来,一切用人、行政事务都须驻藏大臣禀呈清政府执行,清朝对西藏地方实行了较元、明两代更加直接全面的统治。

——摘编自金雷、格桑曲珍《浅谈清朝西藏的治理及地方职官制度》

材料三 党的十三大报告首次完整表述了“中华民族伟大复兴”的概念,指出:“我国社会主义初级阶段……(是)实现中华民族伟大复兴的阶段”。党的十八大以来,“中华民族伟大复兴”概念的内涵日趋丰富。2012年,习近平总书记指出:“现在,大家都在讨论中国梦,我以为,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”党的十九大报告提出两岸同胞应当“共同反对一切分裂国家的活动,共同为实现中华民族伟大复兴而奋斗”,当中华民族伟大复兴实现之时,“我国物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明将全面提升”。2013年6月,习近平在与时任美国总统奥巴马会见记者时说:“中国梦……是和平、发展、合作、共赢的梦,与包括美国梦在内的世界各国人民的美好梦想相通。”

——摘编自肖贵清、张鉴洲《“中华民族伟大复兴”概念的历史演进》

(1)根据材料一,指出唐蕃贸易的形式,并结合所学分析唐蕃贸易的积极影响。

(2)根据材料二,概括清代西藏地方职官系统的特点,并结合史实说明清朝对西藏地方实行了“更加直接全面的统治”。

(3)依据材料三并结合所学知识,分析党的十三大报告正式出现“中华民族伟大复兴”概念的国内背景。依据材料三,概括党的十八大以来,“中华民族伟大复兴”概念的内涵丰富发展的表现。

材料一 7世纪前期,阿拉伯帝国建立后,设立驿站、疏浚河道、修筑桥梁、维修大道以及完善相应的服务设施为商业繁荣提供了保障,以巴格达为中心的大道与境外商道相连,构成了帝国进行国内外贸易活动的商道网络。从7世纪起,水稻、高粱、棉花等大批农作物新品种相继被引入帝国,纺织、制革和金属加工成为最主要的城市手工业部门,其中纺织业是帝国最发达的手工业。阿拉伯帝国还控制了横贯亚洲大陆的丝绸之路的西段,这条商路上的一些大城市开辟出许多通向印度、里海、黑海地区的商道。在帝国最强盛时期的8世纪下半叶至9世纪中叶,查理曼帝国、拜占庭帝国、阿拉伯帝国、唐帝国连成一片,东西方的国际贸易达到前所未有的规模。

——摘编自戴小江《阿拉伯啼国商业繁荣的原因》

材料二 唐代后期,来自世界各国的商人遍布西北地区,当时稀缺的香料、珠宝和药材等均是通过西北丝路进入各大城市的,西北地区的丝路贸易异常繁荣。唐政府为了进一步促进贸易活动的开展,减少货币兑换阻力,将白银以商品的形式加入折价交易中,西北地区的各级政府也因丝路贸易的繁荣而增加了白银收入,白银在西北丝路贸易中的地位日益重要。唐政府在河西地区设置了很多交通驿站,将该地区的各个城市联系起来,形成了诸多贸易交易点,为西域商人提供了优厚的贸易条件和保障。唐朝还利用强大的国力与西域诸国签订有关贸易往来的契约文书,制定商品交换准则。

——摘编自吴丽敏《唐代丝绸之路演变与西北市场格局的变动》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析阿拉伯帝国商业繁荣的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐政府为保障西北丝路贸易所采取的措施及其对西北贸易的影响。

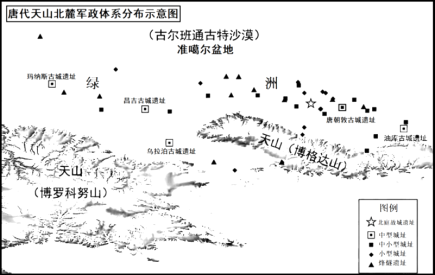

材料一 唐代天山北麓军政体系分布示意图

材料二 安西、北庭都护府是唐在西域的最高军事行政机关。军事建制是“大曰军,小曰守捉,曰城、曰镇”,“镇下有烽,烽下有戍”,各级军官都是中央政府任命的。各羁縻都督府、州,有自己的武装,平时镇守封疆,战时则由两都护凭“天子信宝”调遣,参与战事。贞观中,李靖破吐谷浑,侯君集平高昌,太宗认为“高昌之地,虽居塞表,编户之氓,咸出中国”,“所以置立州县,同之诸夏”。“于是岁调山东丁男为戍卒,缯帛为军资,有屯田资糗粮,牧使以娩羊马”。驻军戍边屯田,在焉耆、龟兹、疏勒、于阗及轮台等绿洲地区征收商税,补充军费。

(1)依据材料,简要分析唐代西北军政体系的制度设计。材料三 经过康熙、雍正、乾隆、嘉庆四代的开拓,中国疆域达到了内在发展的极致。清朝于北方遏制了沙俄的继续南下,且运用外交手段划定了边界;于南方,运用朝贡贸易体制把欧洲列强的权利锁定在规程所允许的范围内。另一方面,作为各国相互关系准则的对于领土、主权与国际法的界定,帮助清朝确立了中国领土管辖范围的明确界限,而清朝以前的中国传统王朝对于那些鞭长莫及的疆土,一直满足于模糊不清的分界线,始终处于想象之中。

(2)阅读材料三,结合所学,简述清前中期如何使中国疆域达到“内在发展的极致”。材料一 多民族是中国最基本的民族国情,中国有着丰富的民族思想,其核心是华夷观,在中华民族的形成发展实践中,逐渐形成了“华夷共祖”“华夷一体”的中华民族共同体意识。中华多民族国家形成的过程,是一部华夏文化与蛮夷戎狄的文化不断融合,华夏集团不断吸收消化蛮夷戎狄,使蛮夷戎狄不断进入华夏集团从而使中国和中华民族从小到大不断发展的历史。“华夷”虽有二元的含义,但“华夷”本身即具有民族共同体的含义。先秦时期华夏族被简称为“华”,“华”之外的民族群体在很多情况下被泛称为“蛮夷戎狄”,两者共同生存发展于夏商周疆域之内。“蛮夷戎狄”仅仅是一种文化分类,并没有民族歧视含义。

——摘编自王柯《文明论的华夷观——中国民族思想的起源》

材料二 司马迁创造性地表达了“华夷共祖”的民族思想。唐太宗提出了“夷狄亦人,以德治之,可使如一家”的观点,还打破“华夷”界限,认为:“自舌皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”唐太宗“爱之如一”的思想就是“华夷一体”的思想,就是中华民族共同体意识。

——摘编自王文光、马宜果《古代华夷观与中华民族共同体意识的形成和发展》

材料三 王文光学者认为古代华夷观反映了中华各民族在历史发展过程中民族融合的基本规律和趋势,其产生的凝聚力对于中华民族的形成和发展起到重要作用。段超学者认为古代华夷观不仅推动了中华各民族的交往交流交融,还对中华民族共同体的形成与发展有着积极的推动作用。

——摘编自王文光、马宜果《古代华夷观与中华民族共同体意识的形成和发展》

(1)请根据材料一和材料二并结合中国古代史相关知识举例说明“华夷共祖”和“华夷一体”。(2)根据材料三,概括两位学者对古代华夷观的共同认识,并说说如果要了解中华民族共同体意识形成和发展等内容,还有哪些途径?

(3)根据材料并结合所学知识,简述古代华夷观的时代意义。

材料一 武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著幂篱。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用帏帽,拖裙到颈,渐为浅露。则天之后,帏帽大行。中宗后(女子)有衣男子而靴如奚、契丹之服;开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效;开元末,太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆衣胡服。

——摘编自《旧唐书·舆服志》

材料二 图是唐代张萱所画的《虢国夫人游春图》,图中描绘的是天宝十一年(752年)虢国夫人及其眷从盛装出游的场景。

——摘编自向达《唐代长安与西域文明》

(1)依据材料并结合所学,分别阐述三则材料对研究唐代服饰的价值。(2)依据三则材料,概括唐代服饰发展呈现的特征,结合所学知识分析其反映的时代风貌。

(3)除上述材料之外,研究唐代服饰还可补充哪些类型的史料?

材料一 大一统思想中的夷夏观,其发展变化,与适应以儒家为代表的华夏文明相一致。中国古代从周朝开始,逐渐形成一种“化外主义”的治边观,与此相应地也逐渐形成了自秦汉以后“羁縻而治”的治边思想。儒家坚持“天下大同”的家国观,坚持“有教无类”,将教化与礼、仁相结合,构成礼教的基本要义;儒家在政治上主张“和为贵”,礼教本身也包含着和平主义的特征,儒家所倡导的用夏变夷的民族观对后世影响深远。

——摘编自邵方《大一统思想与"华夷之辨"》

材料二 中国古代王朝对边疆的治理政策简表:

| 时期 | 边疆治理 |

| 秦 | “并一海内,以为郡县”。移民垦殖,加强交通、经济、文化等方面的联系。在少数民族聚居区设立道(相当于县),对归顺的较大少数民族部落实行属国的管理形式 |

| 汉 | 汉承秦制,在边疆地区设立使匈奴中郎将、护乌桓校尉,护羌校尉和西域都护及大量的属国等机构来管理北部、东北和西部少数民族 |

| 隋唐 | 唐代羁縻府州的数量远超过内地的正州,设立的安南、安西、北庭、安北、安东等都护府,构建了较为规范的藩属体系 |

| 元 | 行省下设土官或元帅府等管理的行政制度,实质就是在中央直接管理下的羁縻统治。流官与土官掺杂联合治理地方,赋役税收“比之内地”,完善边疆与内地的驿站系统,加强中央对边疆的控制管理 |

| 清前期 | 东北地区以郡县制管理当地的汉人,以八旗制度管理满族,以姓长制度管理当地少数民族,以盟旗制度管理东蒙古人民 |

| 清晚期 | 改变前期的“重稳定,轻发展”的治理观念,发展边疆经济和文化,日趋内地化。内地化的“量”不断增加,最终促成了边疆内地一体化的质变 |

——摘编自陈跃《中国古代王朝治边政策的双重变奏》

(1)根据材料一,概括中国古代“大一统”思想中“夷夏观”的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明中国古代边疆治理的特点及其历史意义。

材料一 从西周时起,“中国”就是中华各族先民心中的权力中心,是政权合法性的来源地,是王朝国家的代名词,是祖国的承载体。理解了“中国”如此深邃的政治含义,就不难理解为何“中国”一词虽然没有成为某一民族或某一政权所独有的专有名词,但是各民族都可以自称“中国”,所以才会有宋人的“中国”、契丹的“中国”、西夏的“中国”和金人的“中国”等各个民族的“中国;就不难理解为何“在中国历史上,无论哪个民族建鼎称尊,建立的都是多民族国家,而且越是强盛的王朝吸纳的民族就越多。无论哪个民族入主中原,都把自己建立的王朝视为统一的多民族国家的正统。”

----李克建《清朝前期的“中国”认同:从“中国”的内涵展开分析》

材料二 日本学者杉山正明教授有一个提法,汉、唐的大帝国是转瞬即逝的,元朝以前的中国历史,包括汉、唐在内,本质上属于“小中国”。到了元朝,加上此前辽金等北方民族政权的影响,中国才变成了“大中国”。就是说,在元朝以前“小中国”是常态,元朝之后“大中国”变成了常态。

----选自张帆《元朝开启了“大中国”时代》

(1)结合材料一和所学知识,分析说明“中国”内涵形成的原因。

(2)结合所学,说明元朝“大中国”时代形成的原因和影响。