材料一 把建设的重点放在以战备为核心的“三线”,与60年代初我国所面临的严峻周边形势有密切关系,是毛泽东和党中央维护国家安全的战略选择。20世纪60年代初期,北面,中苏关系更趋严峻,中国的国家安全面临着来自苏联的全面的军事威胁。南面,中国面临来自美国的军事压力。美国不仅反对和拒不承认中华人民共和国,而且与台湾保持官方联系,在政治、经济、军事和外交方面围堵中国,“遏制共产主义”在亚洲的蔓延,成为美国战后的主要对华政策。

——徐俊武《论三线建设的历史背景》

材料二 “三线”建设把与国防军事工业发展有关的重工业放在了优先的位置,强调各地的工业建设要自成体系。另一方面,基于对战争形势的严重估计,为了防止战争的破坏,一线的重要工厂和重点院校、科研机构被“有计划地全部或部分迁到三线”。1964年,三线建设拉开序幕,各有关部门迅速展开西南、西北三线建设的具体部署,其方针是“大分散、小集中”“依山傍水扎大营”。三线建设规模之大、投入之多、动员之广、行动之快、人们积极性之高都是空前的,在“好人好马上三线”的号召下,全国数以百万计的建设者们,不讲条件、不计得失,从四面八方汇集三线。据统计,从外地迁入三线企业的建设者(不含家属),就多达400万人。1964-1978年,三线建设中建起来了星罗棋布的1100多家大中型工矿企业、科研单位和大专院校,建成10条8000千米的铁路干线。成千上万的各种企业和工厂,陆续在西南、西北的深山当中建成。与此同时,涌现出各种特色的新兴城市,煤都六盘水、钢城攀枝花、汽车城十堰等。据统计,1965-1978年,“国家对三线建设投资达2000多亿元,建成全民所有制企业29000个,形成45个专业生产基地和30多个各具特色的新兴工业城市”。“三线”建设在共和国西部建设史上占有重要地位,它在改变我国不合理的工业布局,促进西部地区的开发和建设方面作出了重要贡献。但“三线”建设过程中也存在忽视客观经济规律、轻视质量和效益、投资浪费、工业效益低下、自然资源遭受严重的破坏等问题。

——陈华文《讲述三线建设者的青春轨迹》

(1)据材料一和所学知识,指出三线建设的历史背景。(2)据材料一、二和所学知识,分别概括三线建设的主要内容和特点。

材料

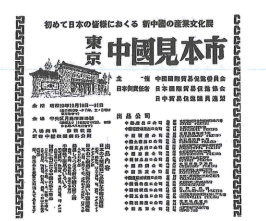

1955年10月,在日本举行中国商品展览会前夕,展览会广告登上了日本主流媒体《读卖新闻》(见上图)。这是新中国成立后日本主流媒体出现的首条中国广告,约占1/4版面,十分吸引眼球。

广告上大字标注“东京中国见本市(东京中国商品展览会)”,标题上方的文字强调“初次向日本民众展示,新中国产业文化展”。这条广告注明,“免费入场,欢迎参观,免费放映断到中国电影”,并列举了15家参加展览会的中国公司,广告还介绍了展览的主要产品品类:第一类是日本工业原料所需的中国矿产品,包括煤炭、铁矿石、盐等;第二类是与日本家庭密切相关的中国农产品,包括大米、大豆、植物油以及相关农产品加工品;第三类是正在发展中的中国重工业品,包括机械、金属、冶金产品、化工产品;第四类是中国各种轻工业品,包括针织品、文具、日用百货、酒、烟、皮革、毛皮;第五类是世界知名的中国手工艺品,包括地毯、刺绣品、玉器、象牙制品、雕刻品、陶器、瓷器、服饰品、漆器。

——摘编自赵新利《新中国成立初期中国品牌对外传播研究(1949~1965)》

根据材料信息,拟定一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据;论证充分,表达清晰)| A.有助于提高当地的粮食生产水平 | B.消除了“左”倾错误带来社会混乱 |

| C.有助于我国国民经济布局的改善 | D.使江西成为国家三线建设的重点 |

材料 新中国成立后,中共中央宣布“中华人民共和国可在平等和互利的基础上,与各外国的政府和人民恢复并发展通商贸易关系。”到1952年,中苏贸易额由1950年的3.38亿美元增长到10.6亿美元。党中央利用香港、澳门千方百计从西方国家进口我国急需的一些物资。1951年到1954年,我国对香港的贸易量分别占我国对外贸易总值的62%、53.4%、41.5%、37.8%;从1957年起,我国每年举办两届广州中国出口商品交易会,到20世纪50年代末,中国的对外贸易总额比1950年增长2.9倍。20世纪60年代初,我国从日、荷、英、意、法、联邦德国引进11个成套设备。1973年,从日本、联邦德国、法国等国“引进四十三亿美元的成套设备和单机方案”。

——摘编自王晓峰《社会化大生产理论视野中的新中国开放历程》

(1)根据材料并结合所学知识,指出改革开放前我国对外贸易发展的主要特点,并简析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明改革开放前我国对外贸易发展的影响。

| A.有利于改善战略产业的布局 | B.为国家工业化奠定初步基础 |

| C.依托于长江水运交通的便利 | D.反映了我国尖端科技的突破 |

材料一 20世纪初,中国留学生开始接触到西方新兴的城市规划思想,在国内他们积极宣传欧美的市政改革和城市规划的理论与经验,呼吁以“分散主义”为原则进行田园城市建设;模仿西方对城市进行功能分区,建立独立的住宅区;对城市私人房屋规划从位置、高度、材料等方面加以限制;关注城市的社会功能,主张发展公共娱乐功能空间;建立完备的城市规划法。但是,由于当时的社会矛盾尖锐,政局动荡不安,统治者即便有心却也无力去实现这些乌托邦式的构想,城市底层人民的居住面貌并未发生实质性改变。

——摘编自何刚《民国时期中国新型市政学者的城市规划思想研究》

材料二 新中国成立后,我国在经济建设上学习苏联模式,优先发展重工业,受工业化大生产与集体主义思潮的影响,20世纪60年代,我国借鉴了以邻里单位理论,发展起“单位大院式”的住宅小区模式,住宅作为基本物资按计划分配,一般企事业单位、机关都有自己的居住区,居住区内配有浴室、食堂、小卖部等基础设施。这一时期住宅建筑层数低而密度高,同一居住区内建筑样式单一、按行或列排列。这样的居住空间模式是由传统农业社会向工业社会过渡的一个中间阶段,同时也与集体主义思潮下的计划经济体制相适应。

——摘编自吴冬蕾《略论中国近现代城市居住空间模式的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国时期新型城市规划思想的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括新中国城市住宅的新变化,并简要评价这一新变化。

7 . 1963年至1964年,国家计委党组提出了“三五”计划的基本任务,首先是大力发展农业,其次为发展国防和基础工业。因此,“三五”计划也被称为“吃穿用计划”。然而在1964年6月的中共中央工作会议上,“三五”计划的指导思想转变为“三线建设”。这一调整( )

| A.推动了国民经济的恢复 | B.是国内经济发展的结果 |

| C.折射出外交环境的恶化 | D.说明民生是国防的保障 |

材料 新中国成立之初,积贫积弱、内忧外患,占有较大比重的落后农业经济阻碍了我国的现代化进程。毛泽东继承发展马克思农业科技思想,将农业科技进步明确为全党必须为之奋斗的伟大任务,农业科技现代化思想逐渐生成。他认为,首先必须实现农业的机械化。为此,组建了农业机械部和地方农业机械厅局,全国成立农业机械院校培养人才。他提出了“土洋并举”的循序渐进农业机械化实施方针,主张既要向社会主义国家学习,也要向资本主义国家学习。粮食生产是农业科技发展的经济基础,毛泽东认识到粮食问题的解决是艰巨的,他提出要改善耕作环境与提高农业化学水平,特别强调重视化学肥料和防止土壤硬化问题,强调研发优良作物品种和多种农作物的结合生产的重要性。另外,还号召领导干部踏实学习农业知识,开展农民扫盲工作,强调要注重汲取农民实践经验,尊重农民首创精神。毛泽东对农业科技的重视使得中国的农业现代化事业得以不断前进。

——摘编自张泽、刘友田《新中国成立后毛泽东农业科技现代化思想的生成逻辑、内涵要义与现实启示》

(1)根据材料并结合所学知识,简析毛泽东农业科技现代化思想生成的背景。(2)根据材料并结合所学知识,概括毛泽东农业科技现代化思想的内容。

材料一 全面抗战爆发前后,为了在中国西部地区建立新的国防工业基础,准备和坚持长期抗战,国民政府策动了规模巨大的工业内迁。内迁工厂大多数是当时中国工业界各行业中规模较大、设备较先进、管理和技术水平较高的名牌厂。如内迁民营工厂中大鑫制罐厂、上海机器厂、中国亚浦耳电器厂、华生及华成电器厂等,都是中国近代工业中名列各行业前茅的者。内迁的国营工厂多数是当时最先进的钢铁联合企业。这些工厂的内迁,不仅把当时沿海地区的相对来说较为先进的工业设备、工业技术和管理经验带到了大后方,更重要的是使大批工业科技人才和熟练技工汇集到大后方,据1941年的统计,内迁的工程技术人员达2万余人。

——摘编自黄立人《论抗战时期的大后方工业科技》

材料二 1964年5月,毛泽东提出,要考虑解决全国工业布局不平衡的问题,加强三线建设,防备敌人的入侵。8月,中央作出了在三线地区开展以战备为中心大规模建设工业、交通、国防科技设施的重大战略决策。三线建设从1964年开始,到1980年,全国三线地区共投入2052.68亿元,相当于1953年—1964年投资的三倍。根据1984年普查,在中西部建成了1945个大型企业、科研设计院所。三线建设无论规模还是时间跨度都是前所未有的。由于涉及国防安全,三线建设当时不见诸报端。

——《中华人民共和国简史》

(1)根据材料一,概括抗战时期国民政府工业内迁的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明新中国三线建设取得的成就,并分析其原因。

| A.加剧了地方的离心力 | B.造成了国家财政的流失 |

| C.形成了完善的工业体系 | D.缓解了社会就业的压力 |