材料 1911年清华学校成立,1928年改建为清华大学。1934年,清华大学发展为包括文、法、理、工四个学院十六个系的综合性大学。文、法、理三院大一不分系,开设共同的必修课程,意在使学生求得关于自然、社会和人文方面的通识。1952年,全国院系调整,清华大学文、法、理学院并入北京大学等高校,只设置机械制造、土木工程和水利工程等八个工科系。改革开放后,清华大学逐步恢复和重建了文科院系。

——(据《清华大学校史稿》等)

根据材料,概述建国后清华大学的两次院系调整,并结合所学知识分析其目的。图一、图二所示清华校训和格言蕴含着怎样的人才培养理念?

| A.推动了新中国教育事业的发展 | B.使国民教育形成了比较完整的体系 |

| C.满足了国家对工业建设的需求 | D.促进我国文艺的发展和科技的进步 |

3 . 材料 中华人民共和国成立之后,方言纷歧的状态与国家建设之间的矛盾日益显现,推广普通话成为进行社会主义建设的重要任务。1956年,国务院成立中央推广普通话工作委员会,各地相继制订实施方案。从1956年秋季开始,绝大多数地区小学开始教学注音字母,中小学教师开始使用普通话教学。依托于基层党组织的推动,1958年,推广普通话运动也随之在基层社会开展起来。“请你讲普通话”“统一祖国语言,提高人民文化”等标语口号,墙上、树上带有拼音字母的流动识字牌大量出现。各地将当前的政治、生产内容编成问答题要求用普通话回答,并在生产和日常休息时间,开展了集中和分散相结合的学习活动。至今,“学好普通话,知音遍华夏”已然成为中国人民的共同意识。

——摘编自崔明海《1956-1960年推广普通话运动在农村的开展及其影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括1956-1960年推广普通话运动的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1956-1960年推广普通话的运动影响。

材料 新中国成立后,《共同纲领》对新中国文化教育的性质、任务、方针政策等作了明确规定:“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。人民政府的文化教育工作,应以提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯主义的思想,发展为人民服务的思想为主要任务。”“中华人民共和国的教育方法为理论与实际一致。人民政府应有计划有步骤地改革旧的教育制度、教育内容和教学法。”1949年12月,第一次全国教育工作会议召开。会议确定了全国教育建设的总方针;明确了改革旧教育的方针、步骤和发展新教育的方向;会议提出教育必须为国家建设服务,学校必须向工农开门:会议指出了建设新教育的三个途径,即以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育某些有用的经验,借助苏联教育的先进经验。这次会议对新中国教育产生了深远影响。“改革旧教育,建设新教育”从而成为建国头三年贯穿教育工作的主线。

——摘编自董节英《50年代高等教育制度改革的先导:课程改革》

请回答

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出50年代新中国教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析说明50年代新中国教育改革的特点。

材料 1952年6月至9月,中华人民共和国政府大规模调整了全国高等学校的院系设置,把中华民国时期效仿英式、美式构建的高校体系改造成效仿苏联式的高校体系。20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局正是由此发端。经过全盘调整后,全国高校数量由1952年之前的211所下降到1953年后的183所,综合性院校明显减少,而独立建制的工科、农林、师范、医药院校的数量大幅增加。

(1)根据材料并结合所学知识,分析1952年全国高等学校的院系调整的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析1952年全国高等学校的院系调整的影响。

材料一 工业革命时期童工的生活状况严重恶化引起了社会各个阶层的关注,童工年幼就进入社会,出现了严重的道德问题,影响儿童身心健康的发展。1830年,查理德·罗伯茨改进了自动纺织机,成为完全机械化的棉纺织机,不会频繁的开断线,减少了童工接线头工作量的需求。工业生产中使用的机器越来越复杂,没有接受过专业培训的儿童越来起不适应在工厂中工作。学校可以把童工从工厂中解教出来,或者可以减少街上无所事事的孩童。大部分工人阶级家庭父母把知识看作是未来英国社会竞争的重要因素,希望子女能去学校接受教育,政府也更加关注和支持教育发展。

——摘编自张嘉瑶《工业革命时期英国工厂童工生存状态研究》

材料二 劳动教育进入中小学课程体系的契机是在1954年。据统计,“1954年全国约有60%即23万余初中毕业生不能升学,约有63%即209万小学毕业生不能升入初级中学,需要参加生产”,针对这种情况,1955年9月须发的《小学教学计划》新增“手工劳动”课,劳动教育正式进入学校课程体系。1955-1957年,小学阶段出现“手工劳动”“农业常识”课,中学阶段设置“制图”、“工农业基础知识”和“实习”课,初中进行的“实习"课的内容主要是在工厂和实验园地实习,高中进行的“实习"课的内容主要是农业实习、机械学实习和电工实习。

——摘编自艾兴等《新中国中小学劳动教育课程设置:演变、特征与趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国政府重视儿童教育的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析建国初期劳动教育的特点及原因。

材料一 书院在中国古代特别是两宋教育史上占有重要位置,在普及文化知识,提高当时社会整体教育水平方面发挥了重要作用。同时,宋人尤其是宋代理学士人对书院教育各项制度的建设也起到了奠基性的作用。……宋代私立书院教师多由创立者自己或聘请有成就的平民学者出任,而公立的书院由朝廷任命有声望的官员士大夫出任。书院的主管者称为山长,在一些规模较大的书院,其下还有负责教学工作的“堂长”和“讲书”,及维持教学纪律的“堂正”和“学录”。南宋后期,官学化的书院对教师的选任更为严格,规定其必须是通过科举考试有出身的官员。……在书院讲学过程中理学思想体系也更加严密,更适合统治者的需要。故南宋后期理学再次兴盛之时,其势力遂不可阻挡,从而成为南宋后期乃至明清官方的统治思想。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

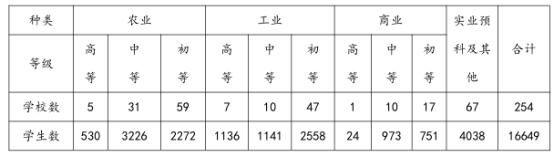

材料二 下表为1909年全国实业学堂及学生统计表

| 种类 | 农业 | 工业 | 商业 | 实业预科及其他 | 合计 | ||||||

| 等级 | 高等 | 中等 | 初等 | 高等 | 中等 | 初等 | 高等 | 中等 | 初等 | ||

| 学校数 | 5 | 31 | 59 | 7 | 10 | 47 | 1 | 10 | 17 | 67 | 254 |

| 学生数 | 530 | 3226 | 2272 | 1136 | 1141 | 2558 | 24 | 973 | 751 | 4038 | 16649 |

材料三 口号作为教育价值观的重要载体,反映了人们对教育的现实诉求和价值期待。20世纪50年代末,“学习、劳动、锻炼三不耽误”成为这一阶段最有代表性的教育口号;20世纪80年代末90年代初,“学好数理化,走遍天下都不怕”这一教育口号在当时深入人心。

——摘编自谢翌等《新中国教育口号的价值嬗变与理性审思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院教育的历史特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析20世纪中国教育发展的三个阶段的历史原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述我国教育变迁的历史启示。

材料一 书院在中国古代特别是两宋教育史上占有重要位置,在普及文化知识,提高当时社会整体教育水平方面发挥了重要作用。同时,宋人尤其是宋代理学士人对书院教育各项制度的建设也起到了奠基性的作用。……宋代私立书院教师多由创立者自己或聘请有成就的平民学者出任,而公立的书院由朝廷任命有声望的官员士大夫出任。书院的主管者称为山长,在一些规模较大的书院,其下还有负责教学工作的“堂长”和“讲书”,及维持教学纪律的“堂正”和“学录”。南宋后期,官学化的书院对教师的选任更为严格,规定其必须是通过科举考试有出身的官员。……

在书院讲学过程中理学思想体系也更加严密,更适合统治者的需要。故南宋后期理学再次兴盛之时,其势力遂不可阻挡,从而成为南宋后期乃至明清官方的统治思想。

——摘编自王晓龙、司学红《宋代书院教育》

材料二 下表为 1909 年全国实业学堂及学生统计表

材料三 口号作为教育价值观的重要载体,反映了人们对教育的现实诉求和价值期待。20世纪 50 年代末,“学习、劳动、锻炼三不耽误”成为这一阶段最有代表性的教育口号;20 世纪80 年代末 90 年代初,“学好数理化,走遍天下都不怕”这一教育口号在当时深入人心。

——摘编自谢翌等《新中国教育口号的价值嬗变与理性审思》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院教育的历史特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析 20 世纪中国教育发展的三个阶段的历史原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简述我国教育变迁的历史启示。

材料一:19世纪末,在维新派创办的《时务报》《湘报》等报上,有不少提倡教育救国的文章。、甚至一些趋新的封建官僚,如张之洞、陈宝箴等人,也在呼吁改革科举制度和兴办新式教育。20世纪初,不仅改良派、立宪派继续鼓吹,而且一些革命派也在积极呼吁。1901年,中国最早的教育专业杂志《教育世界》开宗明义地宣称:“无人才不成世界,无教育不得人才。”此类言论,在当时各种报刊上比比皆是,由此而使教育救国思潮得以勃发奔涌。

——摘编自张海鹏《中国近代通史》

材料二:《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“中华人民共和国的文化教育是新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育。”1951年10月,新中国的第一个学制颁布,奠定了我国学校教育的基础。1985年,国家提出九年制义务教育制度,次年颁布义务教育法。1993年,中共中央、国务院颁布《中国教育改革和发展纲要》。1999年,《中共中央关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中第一次明确终身教育,提出全面推进素质教育。

——摘编自杨雅惠《教育制度的演变及发展》

材料三:1977年以恢复高考制度为标志,掀开了中国高等教育的新篇章。1993年,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》。指出要集中中央和地方等各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右重点大学。同时“逐步建立政府宏观管理、学校面向社会自主办学的体制”。到2000年基本形成了两级(部委、省级)管理、以省为主的高等教育管理体制。2008年,全国普通高校在校生达到2021万人,是1998年的4.5倍,是1949年的172倍多。高等教育规模居世界首位。

——摘编自韩梦洁、宋伟《新中国成立以来高等教育区域结构的制度安排与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清末教育救国思潮兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国教育事业的特点及其意义。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代以来我国高等教育发展取得的成果。

材料 苏区、抗日民主根据地和解放区的教育都是在极其艰苦的条件下进行的。然而,革命根据地教育所取得的成绩又是不同寻常的。根据地清醒地分析了形势,在决定教育优先发展的部门时,在儿童教育和成人教育之间首先注重成人教育。在学制方面,少则几个月,长不过年余,是典型的速成。课程内容方面,注重讲斗争、讲时事、讲政策、讲国家前途和民族命运,将劳动列为重要课程,并且要求学生参加实际的生产劳动。在苏维埃时期,以乡村为单位依靠群众办夜校、识字班等,由政府出一部分经费、场地、设施和部分经费由各乡村自行解决,重视群众对学校的支持和监督,大大促进了根据地教育的发展。

——摘编自孙培青《中国教育史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出革命根据地教育特定的时代背景。

(2)根据材料,概括根据地教育的成功经验。