| 年度 | 高等学校 | 中学 | 小学 | |||

| 学校 | 学生 | 学校 | 学生 | 学校 | 学生 | |

| 1950 | 227 | 13.4万 | 3690 | 109万 | 40万 | 2439万 |

| 1965 | 434 | 67.4万 | 80993(包括61626所农业与职业) | 1441.8万 | 168.19万 | 11600万 |

| A.职业教育成为学校教育的主体 |

| B.制定“百家争鸣”的学术方针 |

| C.制定“三个面向”的教育方针 |

| D.国民教育体系逐步形成 |

| A.国民教育体系逐步形成 |

| B.制定“百家争鸣”的学术方针 |

| C.制定“三个面向”的教育方针 |

| D.职业教育成为学校教育的主体 |

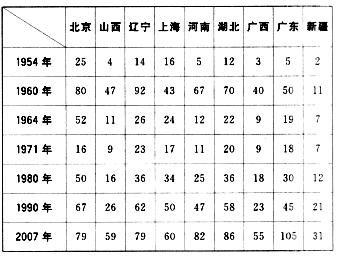

材料 下面是1954—2007年中国高等院校数量(单位:所)在部分省份的统计。

(资料来源:《中国教育年鉴(1949~1981》《中国教育统计年鉴(1981~2007)》

根据材料并结合所学知识,对新中国成立以来我国高等教育发展的特征进行探讨。(要求:观点明确、史论结合、史实准确)

材料一 从1950年到1952年,中国先后与苏联和东欧各国达成了交换留学生协议并陆续开始执行。据教育部统计,1950—1963年间总共派出留学生9594人。分布于苏联(8357人)、东欧(共925人:东德273人,捷克238人,波兰160人,匈牙利88人,罗马尼亚75人,保加利亚68人,阿尔巴尼亚23人),西欧和亚洲各国17人。

——《百年接力留学潮》

材料二 从1979年到2000年,仅由中国教育部门派出的留学生就达45.77万人,分布在100多个国家和地区。其中美国20万、日本5.5万、加拿大3.8万、英国3.65万、德国2.6万、澳大利亚1.78万、法国1.63万、俄罗斯1.18万。此外,还有大批青年通过亲友和其他渠道出国留学,未包括在教育部门的统计数据之内。

材料三 据统计:中国工程院于1994年成立,首批院士96人,其中留学专家46名,占48%。1999年8月中共中央、国务院、中央军委表彰为研制“两弹一星”做出突出贡献的科技专家并授予“两弹一星功勋奖章”,23名受奖者中21名是归国学者。

——《百年接力留学潮》

请回答:

(1)20世纪50年代和70年代末以来,我国先后两次大规模组织留学教育,形成了中国近代以来第9代和第10代留学教育的高潮。阅读材料一和材料二,结合不同时期的社会状况,扼要分析出现以上留学高潮的原因。

(2)比较材料一和材料二,说明上述两个时期留学主要目的地之不同及原因。

(3)结合材料三和有关史实,评价留学教育对我国现代化建设产生的影响。

现代中国教育的发展状况

统计年份学段及规模 | 初等教育 | 中等教育 | 高等教育 | |||

| 学校数 | 在校生数 | 学校数 | 在校生数 | 学校数 | 在校生数 | |

| 1949年 | 34万所 | 2400万 | 5219所 | 127万 | 205所 | 11.7万 |

| 2001年 | 49.13万所 | 1.25亿 | 10.09万所 | 9115.31万 | 1911所 | 1175.05万 |

(1)根据材料,概括现代中国教育发展的特点。

(2)结合所学知识,分析现代中国教育事业发展的原因。

材料一 1904年光绪帝批准《奏定学堂章程》,制定了一套以日本为模式的学堂行政管理规章。教育改革是从改革科举、创办新学堂和鼓励出国留学开始。其中分科大学和通儒院的毕业生可以授予举人功名。儒学仍然被认为是学业的基本内容,同时强调在学习外国的政治和法律时宜看全文,而不是学习其细枝末节。在各类学堂中都有军事训练课。根据学部的统计,1904年学堂总数为4222所,学生人数为92169人;在1909年学堂为52348所,学生为1560270人。此后,新式学堂的毕业生在政府中占有重要的职位,代替了传统的有功名的人。

——摘编自费正清刘广京《剑桥中国晚清史》

材料二 20世纪50年代初,中央人民政府对全国高等学校进行了大规模的院系调整,直至1957年结束。调整的方式是:合并专业、院系、撤销学校,建立新的专业学院,保留一小部分以文理学科为主的综合性大学。调整的原则是:按照大学、专门学校和专科学校三类分别进行调整,各大行政区至少有1所培养科学研究人才和培养师资的大学。在院系调整过程中,特别强调了新兴工科大学的发展,并将沿海地区一些高等学校迁至内地。这次调整使中华人民共和国高等学校的结构布局有了较大改变和发展。

——摘编自金一鸣主编《中国教育类别与结构的研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清政府教育改革的特征并分析原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪50年代中央人民政府进行高校教育改革的原因及其意义。

据此可知,这一时期高等教育

| A.有利于均衡培养社会各类人才 |

| B.发展水平均有明显提高 |

| C.规模化发展与学科平衡兼顾 |

| D.受国家政策环境的深刻影响 |

8 . 教育特别是高等教育的发展是时代的反映,并影响时代的前行方向。阅读下列材料,回答问题。

材料一11世纪,主教们为了教育其管辖区的教士,创办了教会学校。一个世纪以后,以教会学校为基础的早期大学逐渐形成。这些大学是具有合法身份的自治团体,这是它们与众不同的特征。此外,它们不象教会学校那样只有一个文科,另外还有教会法规、民事法律、医学和神学系。文科的全部课程包括三个低级学科(拉丁文法、逻辑和修辞)和四个高级学科(算术、几何、音乐和天文).12世纪,在博洛尼亚、巴黎和牛津出现了第一批大学。随后一个世纪中,在帕多瓦、那不勒斯和萨拉曼卡创办了一些大学;14世纪,在中欧的布拉格、克拉科夫和维也纳也建立了一些大学。

——摘编自《全球通史•1500年前的世界》

(1)根据材料一,说明11﹣14世纪大学教育的特点。

材料二1870年后,牛津、剑桥大学的毕业生进入法律界和医学界的人数日益增加,大学开始增设法律教授职位,到19世纪末英国法律界有11%是两所大学的毕业生,而高级律师中则有40%是牛津毕业生。剑桥的医学教育比牛津发达,到1897年剑桥拥有英国最大的医学院,其医学教授是牛津的四倍。1850年剑桥大学设立了自然科学荣誉学位考试,到1900年共有161名学生通过该项考试,这个数字比古典文学高出20%.1894年剑桥又设立了机械科学荣誉学位考试。

——摘编自易红郡《19世纪科学主义与英国高等科技教育的发展》

(2)根据材料二,说明这一时期英国高等教育的发展情况及其主要原因。

材料三据杨东平先生统计:“1946年,工科学生仅占在校生总数的18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生之首,改变了此前以文法科为主的党校和学科结构。通过增设钢铁、地质、矿冶、水利等12个工业专门学院,以及建成机械、电机、化工、土木等比较齐全的工科专业体系,改变了旧中国不能培养配套的工程技术人员的落后状况。”

——摘编自《大学的终结

——1950年代初期的“院系调整”》

(3)根据材料三,说明新中国成立之初高等院校调整的特点与作用。

| 年度 | 高等学校 | 中学 | 小学 | |||

| 学校 | 学生 | 学校 | 学生 | 学校 | 学生 | |

| 1950 | 227 | 13.4万 | 3690 | 109万 | 40万 | 2439万 |

| 1965 | 434 | 67.4万 | 80993(包括61626所农业与职业) | 1441.8万 | 168.19万 | 11600万 |

| A.国民教育体系逐步形成 | B.职业教育成为高等学校的主体 |

| C.九年义务教育基本普及 | D.科教兴国战略取得了一定成绩 |

材料一 民国之初,安徽的初等教育依然存在诸多问题。“皖省教育自受军事影响以后,即萧索不堪……全省学校则亦只有四十余所”,即便如此,安徽初等教育整体上还是呈现出缓慢发展之势……据民国二十四年(1935年)的一项统计,当时安徽省尚有私塾14 388所,塾生188 935人,塾师14 424人,平均每县236所。而当时安徽省的近代初等学校总计5 415所,可见当时私塾依然占据着相当重要的地位……近代式小学依然“沿用四书五经、《女儿经》《千字文》《龙文鞭影》等书”……南京国民政府时期,根据安徽当时的教育视察报告可知,多县教育“经费困难”,难以维持现状,甚至多有债务。

——摘编自李发根《试析近代中国教育所透视出的社会特征》

材料二 18世纪中后期,新农业技术的使用、农场的合并、农村公地的圈围,不仅改变了农场劳工的地位,也极大地改变了农村社会关系……在这样的背景下,慈善学校运动、英国国教会牧师发起的“流动学校运动”、英格兰教育改革家兰开斯特创立的导生制学校、空想社会主义者欧文在新拉纳克开办的未成年人学校等,便是其中的代表。到19世纪20年代,作为新的城市化发展模式的组成部分,各种新式学校教育急剧发展;乡村学校在整个教育模式中仍占据着重要地位。

——摘编自《城市化背景下的近代英国乡村教育》

(1)根据材料一,指出民国时期安徽初等教育的基本状况,结合所学知识分析这些状况折射的社会特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代英国教育发展的特点。结合所学知识,谈谈近代中西方教育对当前中国教育发展的启示。