材料一 新民主主义革命时期,农村土地政策的变迁是马克思主义理论、毛泽东思想精髓的体现。在大革命时期,社会主要矛盾是人民大众与北洋军阀及列强之间的矛盾,中国共产党对农村农民土地的认识开始深化。进入土地革命时期,中国共产党逐步认识到土地问题是农民问题的根本,是关乎中国革命的关键,“打土豪、分田地”的政策,保障了农民的权益,扩大了革命的基础。进入抗日战争时期,为了动员和调动一切阶级和力量,在保障农民权益的基础上,实行减租减息的土地政策,使农民成为抗日战争的重要力量。在解放战争时期,为进一步维护农民利益,提出“耕者有其田”的口号,瓦解了封建土地制度,使农民成为中国革命胜利的关键因素。

材料二 十一届三中全会后,我党制定了一系列政策和法规,通过《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》等文件进一步落实家庭联产承包责任制,突破“一大二公”“大锅饭”的公社体制。并于1982年颁布首个中央一号文件,主要论述的是农业生产责任制,强调将土地产权分为所有权和经营权,所有权归集体,即坚持土地的集体所有制,切实保护耕地和合理利用耕地,将经营权由集体经济组织按户均分包给农户自主经营,实现“两权分离”,极大地提高了农民的自主性和积极性,扩大了农产品的流通,使其惠及农民。

——摘编自孙玉滨《百年征程:中国共产党农村土地政策的发展探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民主革命时期我国土地政策的突出特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出改革开放后我党土地政策的变化,并分析这一变化的积极影响。

材料一:

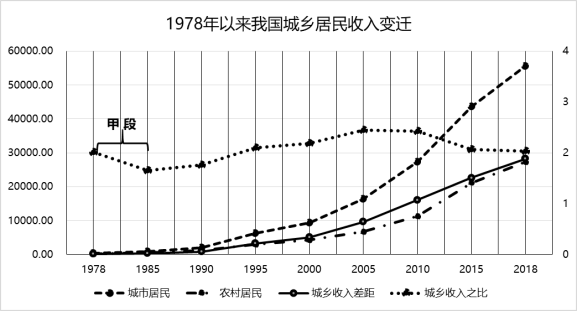

——数据来源:2019年《中国统计年鉴》

材料二:新中国成立以来的历史,农业为我国的经济发展作出了巨大贡献,农业税为国家建设及经济运行提供了基本的保障。1958年我国颁布《中华人民共和国农业税条例》(以下简称《条例》),全国农业税趋于统一。改革开放以来,虽然农业税的税收收入在逐年上升,但其占税收总额的比重却逐年下降,到2002年农业税只占国家税收总额的2.6%。2006年1月1日,我国正式废除《条例》,至此农业税正式退出历史舞台。为了确保取消农业税后农民负担不会反弹,我国又实施了义务教育体制改革,减轻农民在教育费用上的过重负担,以及推行合作医疗和社会保险及增加对农村的补贴等措施。

——摘编自叶青、袁昭颖《中国农业税的演变、终结与启示》

(1)根据材料一,指出1978年以来我国城乡居民收入变化的主要趋势,并结合所学知识分析甲段城乡居民的收入之比下降的原因。(2)根据上述材料并结合所学,分析我国取消农业税的意义及其对税制改革的启示。

材料一 古代中国乡村社会的管理主要依托乡里组织展开和进行。由一群少拿或不拿官俸的乡里民众来担任各种职务。乡里组织作为法定基层组织,拥有国家赋予的控制基层社会的权力,与世世代代聚族而居的血缘群体不同,乡里组织是政府强制在基层社会推行的,以地缘为特征构建的法定行政区划,是官府控制地方的重要工具。以相近地域和血缘结合起来的宗族组织及宗族制度占有显著地位,它们交织缠绕、影响以至操纵乡里组织。在中国古代基层社会有一个独特的群体——“士绅阶层”,成为基层社会的治理力量,士绅阶层包括士族和乡绅。他们拥有柔性权力与威望,依靠这种影响力而成为治理者,治理着当地的社会。而治理中所依据的礼法,除了国家制定的明文律法和制度之外,士绅们可以结合当时当地的历史文化,习俗传统及现实需要,制定相应的家训族法和乡规民约。

——摘编自薛凤伟《中国古代基层社会治理思想、策略及目标探析》

材料二 20世纪50年代,中国逐渐形成了域乡分立的两种基层治理体制。全国绝大多数城市都建立了居民委员会,建构了以居委会为基础的“街道—居委会”城市基层组织和治理制度。在农村,逐渐建立了“政经合一”的人民公社制度。每一个农民都被纳入公社组织和体制之中。20世纪80年代初,广西宜山、罗城等地的村民群众自主探索,率先创造了村民自治制度,国家在城市普遍推行居民自治。进入21世纪以来党和国家更加强调统筹城乡发展、城乡一体化、城乡融合发展,在基层治理制度建设中积极推动城乡基层基本治理制度的一体化。同时开展了城中村改造、特色小镇建设、田园综合体建设等一系列新型城镇化行动,进而生成了城中村、特色小镇、田园综合体等不同于传统城乡社会的特殊社会样态。

——卢福营,沈费伟《中国基层治理的空间格局:历史演变与影响维度》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代基层社会治理的措施。(2)根据材料二概括新中国成立后我国基层管理的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

材料一 从1927年1月开始,毛泽东考察了湘潭、湘乡等五县,行程七百公里,写出了《湖南农民运动考察报告》,指出“没有贫农阶级,……决不能打倒土豪劣绅,完成民主革命”。1947年,毛泽东指出:“全党必须明白,土地制度的彻底改革,是现阶段中国革命的一项基本任务。”毛泽东开创了“农村包围城市,武装夺取全国政权”的道路,并把土地问题作为中国革命的根本问题,把中国农民当作中国革命的主力军,领导农民去推翻封建专制统治的社会基础。

——摘编自奔云《毛泽东与中国农民问题》

材料二 1982年,中共中央批发《全国农村工作会议纪要》,肯定包产到户是社会主义集体经济的生产责任制,推动了农村改革步伐,促进了农村基层治理体制的改革。1982年,五届全国人大五次会议通过新宪法、正式规定人民公社要政企分开,建立乡政府。1987年,全国人大过了《中华人民共和国村民委员会组织法》,明确提出村民委员会是村民自我管理、自我服务的基层群众性自治组织,并对村民委员会的性质、地位、职责以及村民会议的权力和组织形式等都作了比较具体、全面的规定,从此村民自治工作进入了制度化、法制化的新阶段。

——摘编自李文主编《中华人民共和国社会史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括毛泽东对中国农村革命在认识上所做的贡献。(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后农村建设取得的主要成就。

据《渔民村村史》记载,渔民村人最早是漂泊在东莞一带的水上人家。这些被称为“水流柴”的东莞人路过罗湖桥时,无意间发现深圳河水清鱼肥,于是决定住在这里打鱼。近代以来,尽管这片土地与香港近在咫尺,但却异常贫穷。中华人民共和国成立后,从20世纪50年代起,在政府的鼓励下,渔民们开始上岸盖草棚、辟鱼塘,开始定居生活,然而生活依然非常清苦。

改革开放春风吹来,渔民村的村民们开始展开小额贸易,组建运输车队和运输船队,发展养殖业,随后办起了来料加工厂。渔村逐渐富裕起来。1992年,随着全市进行农村城市化改造,渔民村人一夜间变成了市民。原本的村集体企业也变成了股份制公司。由于外来人口增多,不少村民乱搭建住房用于出租,导致缺乏管理,村里卫生很差,污水横流,老鼠乱窜。2001年起,渔民村开始改建工作,新建了综合楼和小高层,成立了物业公司专门管理房屋出租。2008年后实行智能化社区管理,成为城中村改造的样本。

——摘编自凤翔《深圳人与深圳精神》

提取材料信息,说明上述材料对研究中国改革开放历程有哪些史料价值。(要求:所提取信息有效,表述成文,论据准确,逻辑清晰,不少于280字)