材料一明清时期经济可以与战国、秦汉时期和唐宋时期并列为中国古代经济的高峰之一。但从发展的势头和速度看,从劳动生产率是否有相应的提高看,明清时期的“高峰”逊于前两个“高峰”。明清时期的农业经济与其说“发展”,不如说“发展与制约”“发展与局限”,或“发展与不发展”。这种“制约”与“局限”,不是一般意义上讲的,而是带根本性的。如果从农业的发展趋势特别是农业的转型看,这样的解释无疑是合理的。

——据李根蟠《论明清时期农业经济的发展与制约》

材料二中国近代,各级政府开始设立管理农业的专门机构,颁发一系列专项经济政策和奖励章程,积极兴办农业学堂、农事试验场,促进了近代农业科技同中国传统农业技术的结合;同时又饬令开设商埠,发展外贸农业,使沉睡了几千年的自给自足经济开始向以市场为导向的农业经济转化……。通过对近代农业生产力的考察,中国近代农业仍然停留在铁犁牛耕的传统农业方式……近代中国农业面临危机是不容置疑的……一个是整个国家、社会的特殊环境对近代中国农业造成的危机;另一个是传统农业由于自身特点不能适应近代社会进步而面临的危机。

——据任耀飞《中国传统农业的近代转型研究》

材料三中华人民共和国农业发展现代化历程已经走过了五个阶段。1949年来,中国农业现代化建设取得了举世瞩目的成就……2007年,中国粮食总量超过了5亿吨,人均占有量超过400千克,农民收入增长幅度较大,农业机械化、电气化、水利化水平提高明显。从总体上看,中国农业正由传统农业向现代农业的转换,无论是农业生产经营方式、农业装备条件、农业管理手段,还是农业组织化程度等方面都有了突破性的进展。

——据王国敏、李建华《中国农业现代化的历史演进及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清经济发展的特征并分析其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国近代农业的新变化,并分析其转型失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明新中国为实现农业现代化进行的探索。

材料一 中国历代粮食产量一览表

| 朝代 | 春秋战国 | 秦汉 | 魏晋南北朝 | 隋唐 | 辽宋金元(1100年) | 明 (1600年) | 清 (1800年) |

| 亩产量 (市斤) | 95 | 110 | 120 | 154 | 140/343 | 155/337 | 155/337 |

| 总产量 (亿市斤) | 205.39 | 591.4 | 415.8 | 889.82 | 1749.45 | 2385.88 | 2340.97 |

(说明:140/343和155/337中划线前面数字为当时北方亩产量,后边为当时南方亩产量)

——摘编自吴斌、党晓红《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 近代中国农业经济发展的部分表现

| 19世纪60年代,浙江地区:“蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。小贾收买交大贾……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟”。 | 据《南浔志》卷31 |

| 昔日女布(指土布)遍于县市,然自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半。 | 《顺德县志》1853年 |

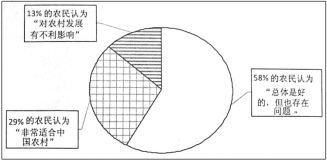

材料三 家庭联产承包责任制是中国农业政策的创举。中国三农问题研究中心在2008年所作的《农民眼中的农村改革三十年—基于安徽省16市农村千人问卷调查》中,农民对家庭联产承包责任制的认识有以下三种观点

(1)根据材料一并结合所学知识说明中国古代粮食产量发展趋势及原因。

(2)据材料二并结合所学知识,概述近代中国农业经济的主要变化,并分析其原因。

(3)上述三种观点你赞同哪一种?请选择并说明理由。

材料一 古者税民不过什一....至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者田连阡陌,贫者无立锥之地。…故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——据《汉书·食货志》

材料二

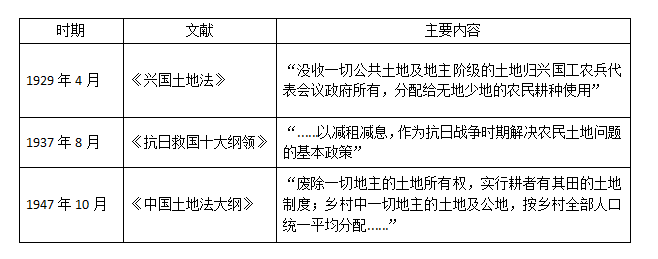

| 时期 | 文献 | 主要内容 |

| 1929年4月 | 《兴国土地法》 | “没收一切公共土地及地主阶级的土地归兴国工农兵代表会议政府所有,分配给无地少地的农民耕种使用” |

| 1937年8月 | 《抗日救国十大纲领》 | “...以减租减怠,作为抗日战争时期解决农民土地问题的基本政策” |

| 1947年10月 | 《中国十地法大纲》 | “废除一切鲍主的土地所有权,实行耕者有其田的土地制度;乡村中一切地主的土地及公地,按乡村全够人口统—平均分配.....” |

——据减平《试论中国共产党在新民主主义革命时期土地政策的变化》等材料整理

材料三 1921年3月,全俄中央执行委员会发布《告农民书》说:“今后,粮食征收制废除,代替它的是对农产品的实物税。实物税会少于粮食征收制的数额。”同年,全俄苏维埃第九次代表大会通过决议,提出:在保持土地国有化的前提下,巩固农民的土地使用权,并给农民以选择土地使用形式的自由。1922年5月,全俄中央执委会颁布《土地劳动使用法》,准许土地的劳动出租(土地使用权的临时转让)和辅助性地使用雇佣劳动。同年10月,全俄中央执会通过《土地法典》,进一步放宽了土地的出租期限和使用雇佣劳动的范围,把租细土地的期限延长到12年,并允许在承租土地上使用雇佣劳动力。

——据王斯德《20世纪的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅的土地改革措施并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在新民主主义革命时期对地主土地政策的变化并分析变的共同原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1921-1922年的苏俄与改革开放初期的中国在农村改革方面的异同。

材料一 1949—1955年,凤阳县经历了6年的快速发展期。但到1958年8月,凤阳县全面实行人民公社后,由于生产资料完全公有、经济活动集中统一、收入分配高度平均,农民的生产积极性受到严重打击,造成粮食亩产量一直很低。1978年,凤阳县遭遇了百年未有的大旱,全年降水量只有正常年景的一半,全县三分之二地区人畜吃水出现问题。为了解决社员的吃饭问题,来年不至于挨饿、讨饭,1978年11月24日,生产队干部召集全队户主开会,经过讨论,这18户最终签了一个被载入史册的“大包干协议”。然而小岗生产队“包干到户”的事,很快被公社发现了。面对社会上出现了打压各种责任制的趋向,时任滁县地委书记王郁昭指示凤阳县的“大包干”目前“一律不要变动”,以及凤阳县委书记陈庭元的“干一年试试”的支持,小岗的“包干到户”最终得以保留下来。

——刘同山《从“大包干”到现代农业发展:安徽凤阳县的经验与启示》

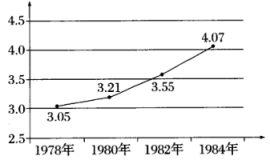

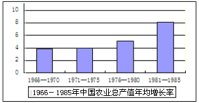

材料二 随着家庭承包经营制的普遍推行,新中国成立后几十年农业经营体制上的弊端被革除,集体所有制在发展中不断适应农村生产力的发展要求,促进了农业劳动生产效率的大幅提高,1979年秋后盘点,小岗生产队一年粮食总产量达到13.2万斤,相当于1966-1970年5年粮食产量的总和,油料总产3.5万斤,是过去20年的总和。家庭联产承包责任制在凤阳的成功,为其他地方实行承包制提供了经验借鉴。至1983年春季,全国95%以上的农村实行了包产到户、包干到户。1984年的中央一号文件指出,鼓励农民向各种企业投资入股,鼓励集体和农民将资金集中起来,联合兴办各种企业,尤其要支持兴办开发性事业,为乡镇企业在新环境下指明了发展路径。1985年年底,中国农村乡镇企业数量呈爆发式增长,比1984年增长了641.1%。农村剩余劳动力开始大规模向这些企业集聚,“离土不离乡”的就地转移模式由此大规模产生。乡镇企业促进了农村剩余劳动力的非农就业,增加了农民收入,有力地推动了工业化、城镇化进程,为我国开辟了一条具有中国特色的农业现代化发展之路。

——罗玉辉《新中国成立70周年中国农村改革历史脉络、经验总结和未来发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析凤阳县率先进行经济体制改革的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析农村经济体制改革的意义。

材料一 18世纪中叶后,议会通过的圈地法案迅猛增长,六七十年代约900项,1793~1815 年间约2000项,导致敌田或公地占比持续下降,农场的平均规模由17世纪的59英亩达到18.世纪的77英亩。期间,大农场饲养品种更为优良的牲畜,如良种绵羊:使用更好的农具,如到1808年配件易于更换的标准化铁犁开始投入使用,推动了铁犁全面取代木犁的进程。马拉播种机、马拉锄与脱粒机相继发明与改造;购买更多的肥料;四圈轮作制以及甜菜、马铃薯、油菜、萝卜、目蓿等作物得到极大推广。

——摘编自刘金源 (《农业革命与18世纪英国经济转型》

材料二 在联产责任承包制度下,土地使用权被一村一村地均分给村民,农业收入虽然很低,即便是最贫穷的农民也占有承包地的使用权利,其所起作用相当于一个生存的安全网,防止了完全的无产化。在青年农民外出打工的同时,部分中年以上的农民或妇女,可以继续耕种其家庭承包地,保有其使用权。因此,无户农业工人在中国仍然比较少见。

——摘编自黄宗智《中国的隐性农业革命》

(1)根据材料并结合所学知识, 分析英国农业革会的原因及影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,与英国相比。概括20世纪70年代来开始的中国农业革命主要特征,并指出其历史价值。

| A.实行家庭联产承包责任制 | B.完成了农业社会主义改造 |

| C.全国范围内完成土地改革 | D.城市经济体制改革全面展开 |

材料一 凡将立国,制度不可不察也,……夫民之从事死制(注:肯为国家拼死效力)也,以上之设荣名、置赏罚之明也,不用辩说私门而功立矣。故民之喜农而乐战也,见上之尊农战之士,而下辩说技艺之民,而贱游学之人也。

——《商君书·壹言第八》

材料二 既天下义理制度皆从孔子,天下执经释菜(注:以菜蔬设祭,为立学堂或入学之礼)俎豆(注:礼器,引申为祭祀、崇奉)莘莘皆不归往嬴政、杨广,而归往大成之殿、阙里之堂,共尊孔子。

——康有为《孔子改制考》

孔子和儒家思想是“数千年前之残骸枯骨”、“历代帝王专制之护符”、“保护君主政治之偶像”……对于不合时宜的旧道德,“虽毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——李大钊

材料三 从农村经济发展的进程来看,不同时期的产权制度都要适应农业生产的实际水平,否则将会导致生产经营方式与社会生产力的矛盾,最终阻碍农村经济的发展。

——李淑妍《中国农村土地流转制度的历史演进及启示》

(1)商鞅变法的哪些措施体现了材料一的思想?

(2)指出材料二中两人对孔子及儒学的态度,简述你对这两种态度的认识。

(3)运用李淑妍的观点结合所学知识,说明图中农业总产值增长率最高和最低点出现的原因。

材料一 欧美各国,善果被富人享尽,贫民反食恶果,总由少数人把持文明幸福,故成此不平等世界。……欧、美为其不能解决社会问题?因为没有解决土地问题。……解决的法子,社会学者所见不一,兄弟所最信的是定地价的法,比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千,就算那地将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。少数富人把持垄断的弊窦自然永绝,这是最简便易行之法。

——摘自孙中山《民族的、国民的、社会的国家》

材料二 随着家庭联产承包责任制的实施和农产品统购派购制度的取消,市场逐步在农业资源配置中发挥着基础性作用,绝大部分的农产品价格由市场定价……改革开放前,农村住的是土坯房茅草屋,走的是窄小的土路,烧的是柴草,满村到处是草垛,多数村没通电、没通公路,到下雨天就成烂泥路,出门路也难行。改革开放三十二年来,现在的房子大部分都是宽敞明亮的砖瓦房了,部分住进了楼房,村庄实行统一规划,现在宽阔的沙石路、水泥路通到了家家户户的门口,烧的是沼气、煤气、液化气等。大部分村建设了娱乐场所,农村面貌焕然一新。

据《喜看四川改革开放大变化》

材料三 中国共产党人是孙中山先生开创的革命事业最坚定的支持者、最亲密的合作者、最忠实的继承者,不断实现和发展了孙中山先生和辛亥革命先驱的伟大抱负。

——摘自胡锦涛在纪念辛亥革命100周年大会的讲话

(1)据材料一,概括指出孙中山实施民生主义的目的和具体措施。20世纪20年代,其民生主义在内容上有哪些新发展?

(2)结合材料二和所学知识,分析说明四川农村变化发展的制度原因。

(3)从重视民生发展的角度,用史实说明中国共产党在新中国过渡时期,为实现和发展“孙中山先生和辛亥革命先驱的伟大抱负”所做出的努力。

材料一古者税民不过什一......至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买。富者田连阡陌,贫者无立锥之地。…故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

——据《汉书・食货志》

材料二

——据臧平《试论中国共产党在新民主主义革命时期土地政策的变化》等材料整理

材料三1921年3月,全俄中央执行委员会发布《告农民书》说:“今后,粮食征收制废除,代替它的是对农产品的实物税。实物税会少于粮食征收制的数额。”同年,全俄苏维埃第九次代表大会通过决议,提出:在保持土地国有化的前提下,现固农民的土地使用权,并给农民以选择土地使用形式的自由。1922年5月,全俄中央执委会须布《土地劳动使用法》,准许土地的劳动出祖(土地使用权的临时转让)和辅助性地使用雇佣劳动。同年10月,全中央执会通过《土地法典》,进一步放宽了土地的出租期限和使用雇偶劳动的范围,把土地的期限是长到12年,并许在承土地上使用雇佣劳动力。”

一一据王斯德《20世纪的世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅的上地改革措施并分析其影响,

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在新民主主义革命时期对地主土地政策的变化并分析变的共同原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1921-1922年的苏俄与改革开放初期的中国在农村改革方面的异同。

材料一 通过总结经验,中国共产党在实践中开辟了一条具有中国特色的井冈山道路。但其“特”之形成需要克服诸多困难,尤其要打破党内陈独秀、李大钊等一批杰出人士长期以来推演出的对俄国革命范式的盲目尊崇。秋收起义失利后,毛泽东等率领工农革命军向罗霄山脉进军,到达三湾村后,确立了“支部建在连上”的原则。井冈山斗争时期,毛泽东做了大量社会调查,形成了《兴国调查》等著名长篇调查报告,针对当时红军中的旧部队习气严重问题,对部分地区的党组织进行了重组。共产党人坚持人民立场,颁布了许多有益于老百姓的法令,实施了许多有益于老百姓的举措。在革命实践中,毛泽东先后写了《中国的红色政权为什么能够存在》等光辉篇章,运用实事求是的马克思主义方法论,探索并成功实践了井冈山道路。

——摘编自孙伟《井冈山道路与中国特色社会主义道路的联系》

(1)据材料一并结合所学知识,指出有中国特色的革命道路与“俄国人的道路”的不同之处,并简析“党内对俄国革命范式的盲目尊崇”的原因。

材料二 以秦岭—陇海铁路为空间界线,以1937年为时间界线,中共组织的发展呈现十分明显的重心南北易位现象。1927年3月,全国党员人数南方省份占比超过80%,其中湖南、湖北、江苏(含上海)广东占比排前四,而北方地区的党员仅占全国数量的10.94%。1945年七大召开时,就军队中党员人数而言,北方军队党员达40万左右,而南方军队党员仅7万左右,党员人数较多的省份主要是河北、山东、山西。

——摘编自应星、荣思恒《中共革命及其组织的地理学视角》

(2)据材料二并结合所学知识,指出1921—1945年中共中央常驻地迁移路径,并概述中国共产党组织发展重心“南北易位”的原因。

材料三 根据社会政治形势的发展变化,及时地调整空间战略,是党夺取政权、掌握和巩固政权的基本经验之一。在城市与农村之间进行的空间战略选择与布局,一直是中国共产党在革命、建设和改革事业中必须面临的重大战略问题。在城市与农村空间中进行的每一次战略调整,都对党的历史产生过深刻而全面的影响,在很大程度上改变了党史活动原有的展开路径与模式,衍生出了全新的党史发展轨迹。

——摘编自崔保锋《空间思维与中共党史研究》

(3)据材料三并结合所学知识,列举新中国成立以来中国共产党某一次空间战略选择,说明其必要性与战略意义。