1 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一(王景)先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》

材料二两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

材料三社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

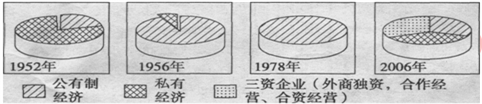

新中国不同时期国民经济成分比例示意图

(1)依据材料一和所学知识,概括中国古代农业经济的特征。

(2)依据材料二和所学知识,指出两次鸦片战争后中国社会经济发生的变化。

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,并分别指出促成变化的主要原因。

材料一

| 时间 | 地区 | 作者 | 书籍 | 记载的地理范围 |

| 古希腊 | 希罗多德 | 《历史》 | 地中海、多瑙河、波斯地区和北方草原 | |

| 前1世纪 | 汉朝 | 司马迁 | 《史记》 | 东起朝鲜,西到大夏、安息,不过是欧亚大陆的一半 |

| 14世纪 | 伊斯兰 | 赫勒敦 | 《阿拉伯人、波斯人柏柏尔人史》 | 除伊斯兰传播地区外,周围地区不过是世界的外化而已 |

| 15世纪末到 16世纪早期 | 威尼斯 | 撒贝里克 | 《恩耐阿德》 | 把世界历史描述为一个世俗的世界 |

| 18世纪 | 法国 | 伏尔泰 | 《风教通义》 | 撰述了欧亚非美民族国家的历史 |

| 鸦片战 争前后 | 清朝 | 林则徐 魏 源 | 《四洲志》 《海国图志》 | 介绍了世界五大洲地区的历史地理情况 |

——录于齐世荣 吴于廑《世界史》总序

(1)据上述信息指出研究历史视野发生的变化,结合所学说明发生变化的原因。

材料二 日军占领平津以后,日本军部决定速战速决,妄图在三个月内灭亡中国,国民政府在正面战场组织多次战役,抵抗日军侵略。为了打退日军对上海的进攻,中国军队同日本侵略者在上海及周围地区激战三个月。1937年11月上海失守,淞沪会战结束。但是,国民政府单纯依靠政府和军队的片面抗战路线,无力阻止优势敌人的疯狂进攻。(关于正面战场溃败的原因,还有一种说法,认为是由于国民政府腐败造成的。)徐州等地失守。10月,广州、武汉也被日军占领。中国失去华北、华中、华南大片土地。

——2003年人民教育出版社出版的教材

抗日战争中,既存在着以国民党为主导的正面战场,也存在着以共产党为主导的敌后战场,两个战场基本上是相互配合的。抗日战争初期,国民党的正面战场发挥了重要作用。国民党组织了几次大的会战,其中淞沪会战粉碎了日军三个月灭亡中国的梦想,使日军速战速决的计划归于失败;但由于敌强我弱,太原、上海、南京、徐州、广州、武汉等地相继失守。

——2012年岳麓出版社出版的教材

(2)比较两种版本对抗日战争初期情况的表述有何变化?你如何评价两种不同的表述?

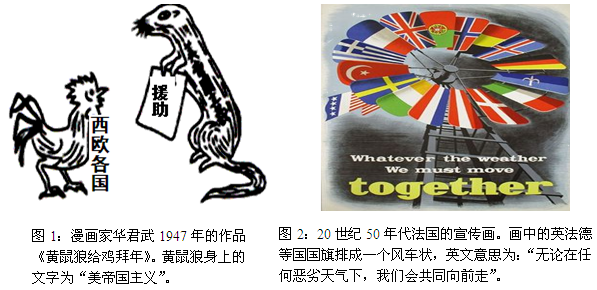

材料三 下列两幅图片,描述的是现代史上同一历史事件

(3)比较两幅图片(含注释材料)并结合所学知识,指出创作者设计意图分别是什么?

材料四 分田到户、包产到户在那些已经使用机械生产的平原地区显然是倒退。因为单干就要废弃机耕,实行畜耕和人耕,而农业现代化的表现就是耕作机械化。但是,人少地多,干部分配不公,农民宁愿出力出汗也愿意分田到户。“从机耕到人耕,确实令人感到可笑,但农民的生产积极性却高涨起来了。他们不惜出力出汗,也要把地种好,为了能畜耕,他们自动地互相换地,然后或一家买牲口,或两三家合买牲口,一时牲口的价格猛涨。原来一匹大牲口不过1 000元,小毛驴只卖三四百元,后来大牲口涨价到1500元以上,小毛驴更时兴,涨到了800元以上。”

——摘自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(4)概述材料中关于“分田到户、包产到户”的其中一种观点,并结合所学知识对你所概述的观点进行简要的论证。

3 . 阅读下列材料:

材料一今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它,要在现有基础上提高一步,就必须帮助农民解决以下三个问题:

(1)必须帮助贫困农民解决生产资料的困难……

(2)帮助农民减少自然灾害……

用什么办法帮助农民解决生产中的这些困难呢?当然,国家要大力帮助另一条道路是新道路,是领导农民组织起来,靠大家互助合作的力量……

——邓子恢《在全国第一次农村工作会议上的总结报告》

材料二下表是我国1956年国民经济中公私经济成分的比较:

| 项目 | 社会主义公有制经济所占比重 | 私有制经济所占比重 |

| 国民收入 | 92.9% | 7.1% |

| 工业总产值 | 98% | 2% |

| 商品零售额 | 95.8% | 4.2% |

材料三在1978年的时候,全国个体户只有14万户,私营企业一户都没有。经过了二十多年的改革开放,到2002年底,我国有雇工8人以上的私营企业234万户,雇工在7人以下的个体工商户2377万户,个体私营企业从业人数超过8000万,加上乡镇企业和外资企业,全国非公有制企业就业人数超过2.2亿。个体私营等非公有制经济的比重占国民生产总值的1/3左右,对每年GDP增量的贡献率已经超过60%。

请回答:

(1)材料一指出农业生产发展困难的主要原因是什么?“新道路”指的是什么?

(2)材料二反映在当时国民经济中占绝对主体地位的是什么性质的经济?出现这种情况的主要原因又是什么?

(3)材料三反映的经济现象是什么?相比材料二,结合所学知识分析材料三中的经济现象出现的原因。

(4)结合十一届三中全会以来的史实,说明中国是如何实行经济体制改革的。

材料一:列宁逝世后,苏联党内围绕社会主义建设道路问题多次发生争论。20年代末斯大林和另一位苏联领导人布哈林进行了激烈的争论,下面是双方的主要观点:关于工业化问题布哈林认为,在工业化过程中,国民经济要平衡发展,否则也会出现经济危机。

斯大林认为,必须优先发展重工业,资本主义工业化是从轻工业开始的,社会主义则是从重工业开始;工业化必须高速度,因为帝国主义仇视社会主义,战争不可避免,需要建立起强大的物质基础。

关于社会主义发展动力问题布哈林认为,群众消费的增长是社会经济发展的直接动力,通过生产力的发展可以直接进入社会主义。

斯大林认为,阶级斗争是社会主义前进的动力,通过进行阶级斗争推动经济建设。

——摘自普通高中课程标准实验教科书《历史》必修Ⅱ(岳麓书社)

(1)概括提炼斯大林关于社会主义建设道路的基本观点。在斯大林思想的指导下,苏联形成了什么发展模式?

材料二:10月13日在我国掀起了一个群众运动,这个运动的崇高目标是纠正错误,保卫民族独立和主权,纳吉·伊拉雷政府的软弱以及钻入运动中的反革命分子的日益得势,

使我们的社会主义成果,我们的工农政权和整个祖国的生存面临危险。

《匈牙利工农革命政府告匈牙利人民书》(1956年)

(2)结合材料和所学知识,回答匈牙利改革所面临的国际形势。在经济领域改革的主要环节是什么?50—80年代东欧各国改革成效不大的主要原因是什么。

材料三:从今以后,只要不发生大规模的外敌入侵,现代化建设就是全党的中心工作,其他工作包括党的政治工作,都是围绕着这个中心工作,并为这个中心工作服务的;……现代化建设,要求大幅度地提高社会生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑,……因而它本身就是一场广泛、深刻的革命。

《把全党工作的着重点转移到现代化建设上来》

《人民日报》社论 1978年12月25日

(3)根据材料三回答1978年后党的中心工作是什么?结合所学知识回答改革的根本目的。用农村和城市改革的史实说明怎样“改革不相适应的生产关系”的?

材料一 公元前361年秦孝公上台时,各诸侯大国把秦视为“戎、狄”,甚至会盟都不要秦参加。秦孝公决心变法图强,宣布“有能出奇计强秦者,吾且尊官,与之分土”。这样,商鞅来到秦国。……公元前359年,秦国的变法开始,这期间一切变法措施仍是由孝公推行。到公元前356年,孝公将主持变法的实权交给商鞅,商鞅立即实施大规模的改革。(据林剑鸣《秦史稿》)

(1)从材料一提取相关信息,说明秦孝公作为改革者的“勇气与智慧”。

材料二 1831年3月1日,由辉格党人控制的格雷内阁向议会提交了以议席调整和选举资格为核心内容的议会改革方案,拉开了英国议会选举制度改革的序幕。表2出示的是该方案在议会最终得以通过的大致过程。

| 时间 | 重大事件 |

| 1831年3月 | 议会改革方案仅以一票优势通过下院审议。 |

| 1831年4月~6月 | 格雷内阁提请国王解散下院重新选举。议会改革方案在辉格党占绝对优势的新议会下院顺利通过。 |

| 1831年10月 | 以土地贵族与国教神职人员为主的上院以41票多数否决方案。 |

| 1831年12月 | 下院再次通过议会改革方案,并提交上院。 |

| 1832年5月 | 上院企图以新议案否定改革方案,引发格雷内阁集体辞职。国王威廉四世被迫召回格雷内阁,并要求上院作出妥协。 |

| 1832年6月 | 议会改革方案终获上院表决通过。 |

(据《英国议会改革研究:从1789到1832》)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国1832年议会改革的特点,并指出这次改革的主要意义。

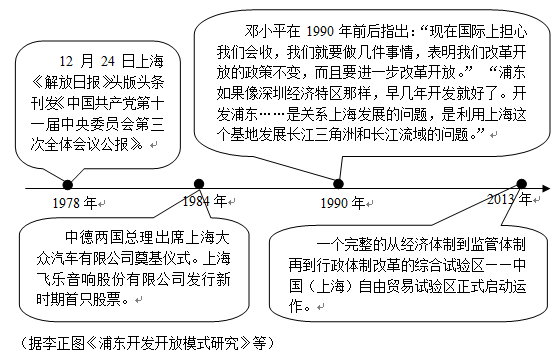

材料三 改革开放以来上海大事

(3)根据材料三描述上海改革开放的进程。结合国内外形势,概括说明1990年前后党中央决定加快上海改革开放进程的原因。

| A.以前探索的失误,在农村中的危害远远大于城市 |

| B.农业是国民经济的基础,关系到整个国民经济的发展 |

| C.十一届三中全会前后,一些农村地区已出现改革的趋势 |

| D.农村乡、镇政府领导者敢于创新、勇于探索精神的促进 |