| A.思想改革是经济改革的先导 | B.经济体制改革永难达成共识 |

| C.正统观念成为改革重点 | D.农村经济体制改革受阻严重 |

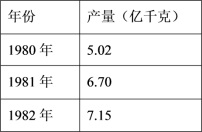

| A.保护了农民利益 | B.调动了农民生产的积极性 |

| C.改变了经营方式 | D.改变了土地所有制性质 |

材料一 中国自古就以农立国,“民以食为天”的思想悠远久长。反观历史,饥荒不断,据统计,从公元前18世纪以来的4000年间,共计发生各种灾害有5500多次,平均每半年即发生灾害一次。为此,历代统治者往往将粮食看作为天下之大命的重要物资,把它摆在治国安邦的重要位置。最早的粮食安全思想反映在《礼制·王制》,提出“耕三馀一”,即粮食的安全系数为50%,按粮食的年度计算,年末的库存率(包括政府和民间库存)相当于半年的粮食消费量。汉代贾谊积极主张发展粮食生产,重视粮食储备,认为粮食储备是“天下之大命”。唐宋时期,形成了体系健全的救荒救灾的仓储制度,以保障国家粮食安全。历代政府一方面发挥政府在粮食流通中干预作用,另一方面,还发挥自由贸易在调节粮食余缺的作用,如乾隆时期,对建立全国统一粮食市场的必要性就有着清醒的认识,并给粮食市场的建立与发展提供政策支持。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 改革开放以来,随着农村改革的深化,农业综合生产能力不断提升,农业经济快速发展。粮食总产量由1978年的超过6000亿斤,1984年粮食产量超过8000亿斤,2012年我国粮食产量首次突破12000亿斤大关,2015年我国粮食产量再上新台阶,突破13000亿斤,之后的几年一直保持在这个水平上。粮食生产跃上新台阶,有力地保障了国家粮食安全。

----摘编自国家统计局《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明我国古代重视粮食安全的主要做法以及影响古代粮食安全的基本因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析改革开放以来中国粮食产量不断上升的主要原因。

材料一 1601年,英国颁布《伊丽莎白济贫法》简称《济贫法》,让那些没有工作能力的人,如孤儿、无人赡养的老人和身体残疾人得到救济或赡养;给那些有劳动能力的人一份工作,让他们能够以此谋生。随着工业革命的发展,工业无产阶级的普遍贫困成为社会的主要问题。1834年,英国又颁行《济贫法修正案》,严格禁止对有工作能力的人提供济贫院之外的救济,对于申请救济的贫困劳工要求他们必须入住济贫院,并从事教区安排的工作以获得救济。这就进一步完善了英国社会的济贫制度,不但明确以社会政策的方式规定有工作能力的人不能享受济贫院之外的救助,接受救济的穷人的生活标准必须低于自立劳动者的生活标准,而且建立了全国一致性的贫民处置方法,并向每一位居民土地所有者征收济贫税。在此基础上,1847年,英国中央成立济贫法部,统一监督各联合济贫区的工作,1871年,成立地方政府事务部,监督地方事务,包括济贫工作。

——摘编自汪洪涛《英国济贫法的历史演变对中国反贫困制度内核修复的启示》

材料二 1978—1985年中国农村贫困人口变化情况(单位:%)

| 分组 | 年份 | ||||

| 1978 | 1980 | 1983 | 1984 | 1985 | |

| 500元以上 | 0.0 | 1.6 | 11.9 | 18.2 | 22.3 |

| 300—500元 | 2.4 | 11.5 | 34.5 | 38.6 | 39.8 |

| 200—300元 | 15.0 | 25.3 | 32.9 | 29.2 | 25.6 |

| 150—200元 | 17.6 | 27.1 | 13.1 | 9.4 | 7.9 |

| 150元以下 | 65.0 | 34.5 | 7.6 | 4.6 | 4.4 |

| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

——摘编自程承坪等《新中国70年扶贫历程、特色、意义与挑战》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析1834年英国修正《济贫法》的原因,并概括近代英国进一步完善《济贫法》的表现。

(2)根据材料二,指出我国1978—1985年扶贫工作取得的主要成就,并结合所学知识说明近代英国和现代中国处理贫困问题的异同。

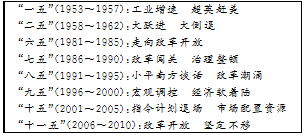

59个春秋弹指一挥间,中国经历了沧海桑田。从第一个五年计划到“十一五”规划,富国强民的梦未变,远征不畏坎坷的决心未变。变化的,是对经济社会发展规律认识的不断深化,是我们党执政治国方略的日益完善,是综合国力的显著增强,是民众生活的巨大改善。下面是《中国青年报》特别报道《变迁:从“一五”到“十一五”》的部分主题词摘要:

——《中国青年报》

(1)“一五”计划期间为什么要特别强调“工业增速”?

(2)“六五”计划期间,我国农村经济体制改革采取的主要形式和城市经济体制改革的重点分别是什么?农村和城市经济体制改革要实现的共同目标是什么?

(3)“八五”计划期间,我国经济改革的重心从此发生了怎样的转变?

| A.促进了现代工业体系初步建立 | B.导致了农业劳动力向城市转移 |

| C.改变了家庭联产承包经营体制 | D.有利于农民共享产业发展成果 |

| A.农业生产技术有了革命性的改变 | B.农村土地所有制性质发生改变 |

| C.农村经济体制改革初显成效 | D.国家取消对农副产品的税收政策 |

| A.农业要求改革的呼声日益高涨 | B.家庭联产承包责任制深入人心 |

| C.农村改革中出现急躁冒进倾向 | D.农村土地所有制变革势在必行 |

| A.家庭联产承包责任制 | B.农民土地所有制 |

| C.对外开放政策 | D.现代农业发展模式 |

| A.广大农民迫切希望参加“一五”计划建设 |

| B.计划经济使农村出现了大量的剩余劳动力 |

| C.城市经济体制改革在全国范围内逐渐展开 |

| D.包产到户使农民从土地束缚中解放了出来 |