| A.社会制度变化促进粮食持续增产 |

| B.多维因素共振引发粮食产量变化 |

| C.阶级斗争并未影响农业生产领域 |

| D.生产关系调整顺应现代农业趋势 |

材料一 第一个五年计划以一百五十六个建设项目为中心……主要是能源(煤炭、电力、石油)、原材料(钢铁、有色金属、基本化学工业)、机器制造(重型机床、汽车、飞机、船舶)等空白和薄弱的工业。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

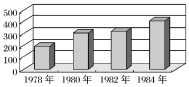

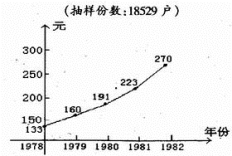

材料二 1978~1984年粮食产量统计柱状图(单位:百万吨)

——据徐中约《中国近代史:1600~2000中国的奋斗》

材料三 以1992年邓小平同志“南方谈话”和中共十四大为标志,“八五”时期(1991~1995年)中国改革开放和现代化建设进入新的阶段……经济年均增长速度达11%左右……对外开放的范围和规模进一步扩大,形成了由沿海到内地、由一般加工工业到基础工业和基础设施的总体开放格局。

——王炳文《新中国十二个五年计划(规划)的历史回顾》

请回答:

(1)据材料一概括我国“一五”计划的特点。“一五”时期的工业化建设对国民经济有何推动作用?

(2)据材料二归纳1978—1987年中国农业经济呈现的态势,导致这一态势的政策和科技因素是什么?

(3)据材料三,指出“八五”时期我国经济迅速发展的主要因素。

(4)上述材料反映出我国经济体制怎样的变化趋势?

3 . 棉花是重要的经济作物,它一定程度上反映了社会经济的发展状况。

阅读材料,回答问题。

材料一

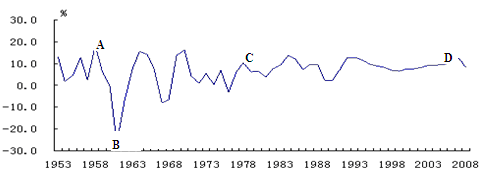

1953-2008年国内生产总值增速(《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》)

材料二

建国初期,我国城镇化水平很低,城镇人口占总人口的比重为10.6%。由于传统的计划经济体制和严格的户籍制度的藩篱,城乡之间生产要素不能自由流动,工农业产品不能平等交易,城乡之间处于严格的分割状态。随着国家对工业投入的增加,城镇人口比重缓慢上升,1978年达到17.9%。在改革开放的新时期,工业化、市场化和国际化进程的加快使城镇化进入加速发展时期,2008年城镇人口占总人口的比重上升到45.7%。

到2011年末,我国大陆城镇人口69079万人,占总人口比重达到51.27%,首次超过农村人口。(注:该数据来自国家统计局公告)新农村建设稳步推进。城乡经济社会发展一体化的新格局正在逐步形成。

——摘编自《新中国成立60周年经济社会发展成就回顾系列报告之一》

材料三

“民工”:一个过渡性边缘群体(图)

请回答:

(1)根据材料一指出该时期中国经济发展的基本态势,分析说明图中A到B、C到D期间发展状况出现的主要政策性因素。

(2)根据材料二概括新中国城镇化的特点。

(3)随着工业化和城市化的发展,农民从乡村走向城市,从农业流向二、三产业成为一种普遍现象。请结合材料二,为缓解图中“民工”困境建言献策。

| 区域 | 收入 | 消费水平 |

| 农村 | 17.6%(家庭收入) | 8% |

| 城市 | 8.0%(职工货币工资) | 4.5% |

| A.农村经济发展水平超过城市 |

| B.农村经济体制改革成效显著 |

| C.废除农业税增加了农民收入 |

| D.城市经济体制改革进程缓慢 |

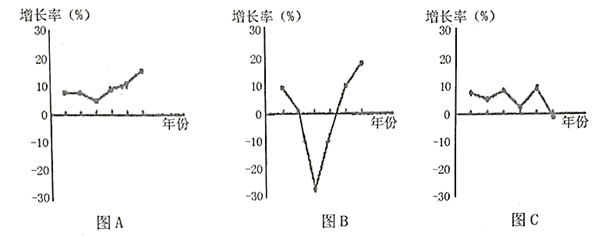

材料一 下列曲线图分别反映了我国1953—1958年、1959—1964年、1970—1975年三个时期国内生产总值(GDP)增长率的变化。

材料二 从1957年到1978年的22年中,小岗队未能向国家交售一斤粮食,反吃了国家25万斤返销粮;1979年以来的两年半时间中,这个队就向国家交售了10万斤粮食,等于以前全队三年的粮食总产量。

——陈锡文、马苏元《安徽省凤阳县小岗、雁塘头生产队包干到户的典型调查》

材料三 全年全国农村居民人均纯收入2936元,扣除物价上涨因素,实际增长6.8%,是1997年以来增长最快的一年;城镇居民人均可支配收入9422元,实际增长7.7%。农村居民家庭恩格尔系数为47.2%,城镇居民家庭恩格尔系数为37.7%。按年人均纯收入低于668元的标准,年末农村绝对贫困人口为2610万人,比上年末减少290万人。

——《中华人民共和国2004年国民经济和社会发展统计公报》

(1)根据材料一,结合所学知识,分别指出三幅图所代表的我国不同时期经济状况的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析出现材料中不同状况的原因。

(3)根据材料三,指出改革开放以来,中国取得的成就体现在哪些方面?

(4)中国的社会主义建设既有成功的经验,也有失误的教训,你从中得到怎样的启示?

| A.市场经济已取代计划经济 |

| B.农村经济改革成效明显 |

| C.城市改革促进了农业发展 |

| D.城乡经济交流稳步发展 |

材料一

中国古代农具的变化

材料二 中国茶叶产销量及产销值统计(1836-1838年、1894年)

| 时间 | 1836-1838年(平均每年) | 1894年 | ||||

| 项目 | 数量(万担) | 比例% | 价值(万两) | 数量(万担) | 比例% | 价值(万两) |

| 内销 | 165.29 | 76.78 | 1414 | 171.48 | 44.32 | 1467 |

| 外销 | 50 | 23.22 | 769 | 215.44 | 55.68 | 3317 |

| 产量 | 215.29 | 100 | 2183 | 386.92 | 100 | 4784 |

材料三 我要明确告诉乡亲们,以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是党的农村政策的基石,不仅现有土地承包关系要保持稳定并长久不变,还要赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。

——胡锦涛考察安徽凤阳小岗村时的讲话

(1)分别指出材料一中图一至图四农业生产工具最早出现的时代。这些农具发展变化对中国古代农业生产的发展有什么积极影响?

(2)根据材料一、二概括中国农业结构发生了什么变化,引起变化的原因以及这些变化说明了什么。

(3)材料三的讲话中涉及的我国农村经济体制改革的主要措施是什么?它有何重大意义?

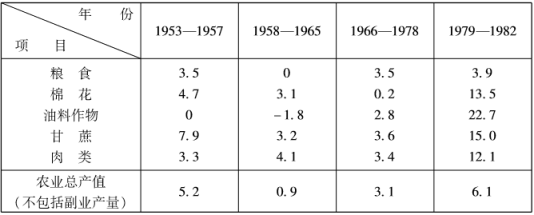

影响中国农业产量增长率的主要因素是

| A.国内政治环境的状况 | B.农业生产关系的调整 |

| C.经济建设的国际环境 | D.农业领域的劳动投入 |

| 时间 | 粮食产量 | 人均口粮 | 人均分配收入 | 交售粮食 |

| 1976年 | 35000斤 | 230斤 | 32元 | — |

| 1979年 | 132300斤 | 800斤 | 200多元 | 30000斤 |

| A.农业生产技术改进 | B.农民生产积极性提高 |

| C.农村经济体制改革 | D.乡镇企业迅速发展 |

①农村逐步实行了家庭联产承包责任制

②农业生产向专业化、商品化、社会化发展

③走农业合作化道路

④实行政企分开的政策

| A.①② | B.②③④ | C.①②③ | D.①③④ |