材料一 民本,法也。故善治者,塞民以法,而名地作矣。……国之乱也,非其法乱也,非法不用也。国皆有法,而无使法必行之法。……故善治者,刑不善而不赏善,故不刑而民善。不刑而民善,刑重也。刑重者,民不敢犯,故无刑也。而民莫敢为非,是一国皆善也,故不赏善而民善。

——《商君书·画策》

材料二 盖君子之为政,立善法于天下,则天下治;立善法于一国,则一国治。如其不能立法,而欲人人悦之,则日亦不足矣。使周公知为政,则宜立学校之法于天下矣;不知立学校而徒能劳身以待天下之士,则不唯力有所不足,而势亦有所不得也。

——王安石《周公》

(1)材料一中商鞅认为“善治者”的治国方略是什么?这对商鞅变法的结果产生了什么影响?

(2)据材料二,概括回答王安石认为实现“天下治”的方略。结合所学知识,指出王安石变法中“立学校之法于天下”的具体措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出影响“法治”效果的主要因素。

材料 嘉祐三年(1058年),王安石提出了一整套培养公职人员的办法,努力奠定变法的思想基础与组织基础。首先,他针对学校教育空疏腐败的现实,提出以“尚实用”为原则来培养人才,其教育内容具体来说则包括德性的养成及处理具体政务能力的培养。其目的显然是培养政治精英或国家治理者。王安石建议,在进士考试中,取消诗赋、贴经和墨义,改为经义和策论。在人才的任用上,他再次强调了德才兼备的传统观点,认为应以个人德才的高低为依据,在社会有序分工的基础上实现国家的公共治理功能。他积极推行高薪养廉的制度以遏制腐败。他还提出利用礼法相结合的手段来进行保障。两者结合既是减少改革阻力的“托古改制”,同时也是为了通过礼、 乐、刑、政的使用保证国家治理结构有序运行的创新尝试。

——摘编自宋丙涛、张庭《历史教训与当代启示:王安石变法的公共经济学分析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石公职人员培养思想的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价王安石公职人员培养思想。

材料一 臣以谓方今在位人才之不足者,以臣使事之所及,可知矣。今以一路数千里之间,能推行朝廷之法令,知其所缓急,而一切能使民以修其职事者甚少,而不才苟简贪鄙之人,至不可胜数。……以朝夕从事于无补之学,及其任之以事,然后卒然责之以为天下国家之用,宜其才之足以有为者少矣。

——王安石《上皇帝万言书》

材料二 于是改法,罢诗赋、帖经、墨义,士各占治《易》《诗》《书》《周礼》《礼记》一经材料二,兼《论语》《孟子》。每试四场,初大经,次兼经,大义凡十道,后改《论语》《孟子》义各三道。次论一首,次策三道,礼部试即增二道。

——《宋史》卷一五五《选举志一》

请回答:

(1)据材料一,指出宋朝“在位人才”不足的表现与原因。

(2)据材料二并结合所学知识,针对“在位人才”不足问题,王安石采取了哪些措施?

(3)王安石在育才方面改革取得了哪些成效?对当今教育改革的有何借鉴?

材料 王安石非常重视学校培养人才的作用,认为“古之取士,皆本于学校”,执政后便进行了学校制度改革。面对当时太学所培养的人才往往名不副实的问题,王安石创“太学三舍法”,对学生进行考核。在教员方面,设直讲十名,每两人主讲一经,根据所教学生的道德行为和经术学问的进步或后退人数的多寡,来评定他们的教学成绩,实施奖惩。1071年,神宗下诏置京东、京西、河东、河北、陕西五路学,辟选“经术行谊”之上者为学官,还规定每州给田十顷为学粮保证办学经费。熙宁八年(1075年),王安石将自己主持撰写的《三经新义》颁于学校,作为学生的必读教材。通过学校改革,既为变法运动培养了大批人才,也使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛武功弱势》

(1)根据材料并结合所学知识,概括王安石学校制度改革的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石学校制度改革的影响。

材料:熙宁四年(1071年)在王安石主持下制定“贡举新制”,诸科考试中只保留进士科,罢明经诸科,另设明法科。进士科举考试中不再考诗赋、帖经、墨义,而以考试经义、论、时务策为主,为了给变法大造舆论,王安石主持训释《诗经》《尚书》《周礼》,编成《三经新义》,作为经义考试的依据,又是太学中的基本教材。同年,扩大整顿了京师太学,增加学额,实行三舍法。将学生分为上舍内舍外舍三等。初入学为外舍生,学额200人;又卒业经考试升为上舍生,学额100人。上舍中的“学行卓然尤异者”。经保鉴、考察可以不参加科举考试直接授官。后来又在京师陆续设武学、律学、医学等,培养各类专门人才。

——詹子庆《中国古代史》

(1)根据材料并结合所学知识概括王安石实行教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识概括王安石实行教育改革的意义。

材料一 仁宗之世,契丹增币,夏国增赐,养兵西陲。费累百万

——《宋史》

材料二 陛下(宋神宗)即位五年,更张改造;者数千百事…其议论最多者,五事也:一曰和戎,二曰青苗,三曰免役(也称募役),四曰保甲,五日市易…免役之法成,则农时不夺,而民力均矣…易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——王安石《临川先生文集》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,北宋“积贫”原因有哪些?

(2)针对当时的统治危机,在宋神宗的支持之下进行了一次“变法”,这次“变法”的名字叫做?变法的目的是为了什么?

(3)结合材料二,“变法”针对当时的统治危机在经济和军事上采取了什么措施?

(1)结合所学知识,分析王安石对商鞅变法的态度。

南宋至晚清近800年间对王安石及其变法的评议以否定为主。一是北宋朝廷南渡以后,宋高宗命重修《(宋)神宗实录》,“唯是直书安石之罪”,后人评“公(王安石)之受秽且蔓延于千万世,尤莫甚于此书”;二是宋理宗在淳祜元年(1241年)下诏,以周濂溪、二程、张载、朱熹五人从祀孔庙,“王安石谓天变不足畏、祖宗不足法、人言不足恤,此三语最为万世之罪人,岂宜从祀孔子庙庭,合与削去,于正人心。”

——摘引自李华瑞《九百年来王安石变法评议的演变和发展》

(2)依据材料和所学知识,分析对王安石变法的评议以否定为主的原因。

1908年(光绪三十四年)梁启超的《王荆公》初次印行,后约有十种版本行世,梁启超对王安石变法的肯定性评价为大多数人所尊奉。在国民政府的提倡和支持下,对王安石及其变法研究形成的高潮持续到20世纪40年代后期。

(3)南宋以来,对王安石及其变法的褒贬议论,是一桩几经变动而又难以了结的历史公案。通过以上材料和所学知识,谈谈你对改革的认识。

材料 在朝廷的支持下,王安石进行了大规模的财政经济改革,其中熙宁五年(1072年)正式实施的“方田法”进一步完善了户帖制度的登记内容,其具体实施机制为:方田之法,以东西南北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步为一方。岁以九月,县委令、位分地计量,随彼原平泽而定其地,因赤淤、黑垆而辨其色。方量毕,以地及色参定肥瘠,而分五等,以定税则。至明年(1073年)三月毕,揭以示民,一季无讼即书户帖,连庄帐付之,以为地符。……凡田方之角,立土为峰,植其野之所宜木以封表之。有方帐,有庄帐,有甲帖,有户帖,其分烟析产、典卖割移,官给契,县置簿,皆以今所方之田为正。

——摘编自刘云、刁培俊《宋代户帖制度的变迁》

(1)根据材料,概括王安石“方田法”改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,分析王安石“方田法”改革达到的效果。

材料一 陛下(宋神宗)即位五年,更张改造者数千百事……其议论多者,五事也:一日和戎,二日青苗,三曰免役,四日保甲,五日市……免役之法成,则农时不夺,而民力均矣;……易之法成,则货贿通流,而国用饶矣。

——王安石《临川先生文集》

材料二 王安石变法以“天变不足畏,祖宗不足法,流言不足恤’’的大无畏精神,力求把变法革新进行到底。……他的变法手段中有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用。……王安石变法是想尽量用经济的办法管理国家财政,反映了宋代商品货币在社会生活中的活跃,也证明王安石的变法思想和变法举措有很大的前瞻性。

——马克金主编《世界文明史》

请回答:

(1)据材料一-,归纳王安石变法在经济领域的措施。王安石认为这些措施能够起到怎样的作用?

(2)据材料二,变法重视商品货币作用的原因是什么?综合以上材料,我们可以从王安石变法中获得哪些改革启示?

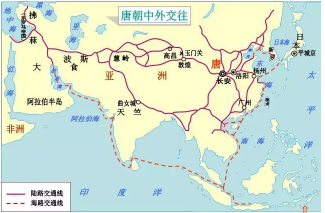

(1)根据图1、图2并结合所学知识,说明唐朝中后期政治、经济状况。

(2)比较图1和图3,并结合所学,指出北宋政治发生的变化。

(3)结合所学知识指出北宋统治面临的主要问题。并说明为解决上述问题,王安石采取了哪些变法措施。