材料 1950年3月,中国政务院先后公布《关于统一国家财政经济工作的决定》等系列文件明确:“国家财政统一于中央人民政府”,“除批准征收的地方税收外,所有关税、盐税、货物税、工商税的一切收入,均归中央人民政府财政部统一调度使用”。

1951年3月,政务院公布《关于一九五一年度财政收支系统划分的决定》:地方财政收支,“由中央人民政府财政部就指定的收入及核准的各区预算,划分一部分为大行政区的收支;大行政区根据中央划分之收支,按所属各省(市)具体情况,划分为大行政区级与省(市)的财政收支”。

1954年,中央做了调整:财政支出基本上按照隶属关系,属于中央的企业、事业和行政单位的支出,列入中央预算;属于地方的企业、事业和行政单位的支出,列入地方预算;地方财政的年终结余,由各地在下年度安排使用,不再上缴。

1957年11月,国务院下发《关于改进财政管理体制的规定》:地方财政收入分为地方固定收入、企业分成收入和调剂分成收入三种;分成的计算方法和分成比例三年不变;地方预算在执行过程中,收入超过支出,地方可以自行安排使用。

1958年9月,国务院通过《关于进一步改进财政管理体制和改进银行信贷管理体制的几项规定(草案修改稿)》,决定从1959年起:除少数仍由中央直接管理的企业收入和不便于按地区划分的收入,所有其他各种收入,全部作为地方财政收入。除了保证中央各部门直接办理的支出以外,所有其他各种支出,全部作为地方财政支出。收入大于支出的地方,多余部分上解中央,收入小于支出的地方,不足部分由中央给予补助。地方上年结余和地方自行管理的收支,列入国家预算。

——摘编自刘晓泉、吴森军《新中国中央和地方财政关系探析》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪50年代中央与地方财政关系发展轨迹,请对中央关于中央与地方财政关系调整进行原因分析。(2)根据上述材料并结合所学知识,总结20世纪50年代央地财政关系探索的基本经验。

材料一 新中国成立初期,伴随着国家政权和国家制度的重构,明确农村地区的土地产权关系成为逐步理顺农村工作的前提。同时,党和人民政府通过废除保甲制度、颁布《婚姻法》等治理举措,崩解了农村社会原有的“政权、族权、神权、夫权”的旧政治权威。1950年,政务院颁布了《乡(行政村)人民代表会议组织通则》和《乡(行政村)人民政府组织通则》。村政府与乡政府并立为基层政权。

——摘编自丁云《新中国成立以来农村基层党建与基层治理的发展变迁》

材料二 1958年,《关于在农村建立人民公社问题的决议》,按此决议,原有的几十甚至上百个经济条件、贫富水平不均的合作社合并为一个农村人民公社,将一切生产资料上交给人民公社,统一分配。人民公社不仅要管生产、管政权,还要管社员生活,形成一种“政社合一”模式。直至土地承包到户之后,农民才开始从高度集体化的治理体制中脱嵌出来,家户重新成为独立的经营单位。农村社会重归分散,“政社合一”模式已经失去了其存在的经济基础,1983年,全新的乡镇基层政权体系逐步建立起来。同时,伴随农村经济活力的充分调动,多元利益主体纷纷出现,村委会成为群众自治组织,也是整合农村社会的组织。

——摘编自祝传佳《新中国成立70年农村基层治理模式变迁研究》

完成下列要求

(1)据材料一指出建国初期,党和政府重构乡村秩序的主要措施,并结合所学分析其影响。

(2)据材料二概括20世纪50年代末以来我国农村基层治理体制的演变。并结合所学,分析不同阶段的治理体制产生的主要背景。

材料一为保证军粮供应,明代继承元代的军户制度,政府于驻军所在地分拨田土,兵士屯种自给。军屯组织与卫所制度相适应,因而卫所屯田遍及全国。洪武年间,明政府采取移民屯种的方式,将狭乡人民大量地向宽乡迁移。为了保障边防军粮供给,明政府规定盐商运粮到边地可以换取政府的贩盐执照,然后持盐引到指定的盐场领盐,再到指定的地区贩卖,即“开中之法”。至清代屯田种类繁多,数额很大。特别是在新疆统一后,为戍守需要,从内地调派大批军民到新疆,掀起大规模屯垦戍边的热潮。在天山南北,主要是在北疆地区大办各种屯田。屯田最初以军屯为主,并逐渐发展到民屯、遣屯、旗屯、回屯等多种形式。到1840年,新疆各种屯田共有屯丁11万多人,垦地近300万亩。

——摘编自高德步《中国经济简史》

材料二1954年,国家经济建设按计划有序展开,军队也开始逐步推行义务兵役制度。10月,中央军委决定中国人民解放军驻疆部队全部就地集体转业,成立新疆军区生产建设兵团,脱离军队系统,成为正规国营农场。随着兵团事业的发展,兴建了一大批工矿企业。其中包括钢铁、煤炭、建材、机械、水泥、造纸等生产资料工业,门类多达上百个。20世纪60年代初期,兵团奉命在新疆边疆地带建立农牧团场,以完成中央交付的屯垦戍边任务,兵团先后在2000余公里的边境地点建立了58个农牧场团。这些场团分布在新疆9个地区的26个边境县,形成一个纵深达30公里的团场带。在新开辟的绿洲上,兵团在我国较早实行机械化生产和科学种田,建立了大批社会化生产的国有农场。1988年以来,兵团每年拨出一定数额的款项用于扶持生活贫苦的少数民族职工,帮助他们自力更生、脱贫致富。

——摘编自李东泽《新疆生产建设兵团历史演进研究》

(1)根据材料一,概括明清新疆地区屯田推行的特点及顺利推行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明新中国成立以来,新疆生产建设兵团的历史作用。

材料一 在革命之前和革命之初,英国国家财政收入主要依靠王室的领地收入等封建收入维持,虽然国王和议会围绕征税权在进行斗争,但税收并不是国家财政收入的主体。英国革命中和革命后,消费税和土地税制度建立起来,关税也进一步增加,最终形成以土地税、消费税和关税三驾马车并驾齐驱的税收格局,国家财政收入也以这三种税收为基础。 据统计,1689—1714年间,英国财政总收入为1.196亿镑,其中议会批准的直接税收入占39.98%,议会批准的间接税收入占56.9%,而王室财产收入仅占1.09%。英国财政革命完成了由“领地国家”向“税收国家”的转型。

——摘编自梁发芾《财政革命开启近代英国强盛的先机》

材料二 1950年3月,政务院通过了《关于统一国家经济工作的决定》。当时的财政收入主要是公粮和城市税收。《决定》规定,公粮除地方附加粮(一般为正粮的)外,全部归中央人民政府财政部统一调度;税收除批准征收的地方税外,所有关税、盐税、货物税、工商税收入统归中央财政部调度。从第二季度始,中央已不再需要发行货币来弥补赤字。物价从3月份基本稳住,4、5月连续下跌,中国连续12年通货膨胀的历史至此结束。从1980年起,明确划分中央和地方财政的收支范围,确定地方财政的包干基数,若结余则上缴中央。1988年以后,国务院发布了《关于地方实行财政包干办法的决定》。从1992年开始,已有辽宁、浙江、重庆、武汉等九个省市正式进行分税制改革试点。对财政收入支出重新修定,按照以税种划分原则,扩大了地方财力,中央则从共享收入的增量中分得一些 财力。

——摘编自孙文学、齐海鹏等编著《中国财政史》

(1)根据材料一,概括近代英国财政体制的发展特征,并结合所学知识简析其成因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立后对财政体制作出的调整及其积极作用。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明从中英两国财政体制变迁中得到的启示。

材料一 新中国成立初期,由于长期的战争与经济混乱,失业现象严重。新政权建立后,党中央和政务院便着手制定了解决失业问题的具体措施。在1950年6月和1952年3月,依据“公私兼顾、劳资两利”方针,政府先后实行了一系列有利于私营工商业发展的政策,并通过工会组织和工商联分别对工人和资本家进行形势政策教育,端正他们的思想和态度,缓和资本家的疑虑与工人过高的待遇要求间的矛盾。1950年11月,中央发布了“关于救济失业工人问题的总结及指示”,各级政府则利用国家财政拨款、向社会征收的救济金.社会各界的自愿捐款等渠道积极筹措救济基金解决失业人员的燃眉之急,并且从失业人员中挑选年青又有培养前途的工人、店员和知识分子,让他们参加经济建设迫切需要的建筑机械、纺织、邮电、化工、税务、土木工程、会计、统计、医药卫生等专业的训练班。

——摘编自程连升《中国五十年反失业政策研究》

材料二 1978年以来城镇就业人数和失业率

| 1978年 | 1982年 | 1986年 | 1990年 | 1994年 | 1998年 | 2002年 | 2006年 | 2010年 | |

| 城镇失业人数(万人) | 520 | 379.4 | 264.4 | 383.2 | 476.4 | 571 | 770 | 847 | 908 |

| 失业(100%) | 5.3 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年以来中国失业情况的变化趋势并简析其原因。

材料一 18世纪,英国人口的增长导致对粮食的需求增加。圈占土地,实行粮食生产的规模化经营变得更加有利可图。议会的态度也逐渐从此前的限制圈地转为支持圈地,并开始以立法形式通过私人提出的圈地协议,从而推动一系列圈地法案的形成。地主贵族对于土地经营及农业技术改进有着强烈的兴趣,因为这能提高土地的收益,增加他们的财富。1730年,政治家汤森德勋爵退出政坛后,回到诺福克郡全身心地投入农业改良,他把在国外见过的农业耕作技术在自己的土地上进行实验。在整个18世纪,甚至到19世纪初,农业通过向工业部门提供羊毛、皮革、兽脂等原料而与工业建立起密切联系。

——摘编自刘金源《农业革命与18世纪英国经济转型》

材料二 1951年,中共中央在第一次农业互助合作会议上指出:“党中央从来都认为要克服很多农民在分散经营中所发生的困难,就必须提倡‘组织起来'……”《决议(草案)》中还规定了政府在贷款、供给新式农具和优良品种、劳模奖励等方面的政策,鼓励农民加入互助合作组织,发展农业生产。从20世纪50年代开始,中国农村历经互助组、初级农业社、高级农业社、人民公社的发展阶段,而农业技术变革也由最初的推广新式农具、良种改造、化肥应用发展到农业机械化,这些发展提高了农民的劳动效率,促进了农业增产丰收。

——摘编自苏泽龙《新中国成立初期传统农业改造研究》

材料三 从2004年开始,中央连续发布了14个以“三农”为主题的“——号文件”,表明国家对“三农”问题的高度关注,与此同时,国家在“三农”领域的财政投入和政策倾斜也不断加大。在统筹城乡发展的战略指导下,21世纪以来,国家在制定农业农村政策时均遵循“少取、多予、放活”的基本原则,逐步构建起强农,惠农政策制度框架,并加大对农村基础设施和公共服务领域的财政投入等。

——摘编自邹於娟《新中国七十年农业农村发展历程及政策演变》

(1)根据材料一、二,分别概括新中国成立初期的中国与18世纪的英国农业发展变革的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中英两国农业发展变革呈现不同特点的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈新中国成立以来农业农村发展变革的历史经验。

材料一

——摘编自管汉晖《宋元纸币流通及其在世界货币史上的地位:兼论中西方货币史演变路径的差异》

材料二 清代长期采用制钱与银两并用的双重本位制,银锭由各地自由铸造,名称不同且成色各异。鸦片战争以后,帝国主义的入侵一方面使中国国际贸易不断扩大,刺激了国内新经济因素的发展,另一方面也侵犯了中国的主权,导致白银大量外流。咸丰年间(1851-1861年),为了支付庞大的军费开支,清政府大规模发行纸币,加剧了通货膨胀和币制的混乱,双重本位制逐渐崩溃。1889年,清政府开始进行币制改革,1910年终于初步创立起了近代化的银元制度。

——摘编自胡天琼《清末币制改革述评》

材料三 1948年12月1日中国银行成立并开始统一发行人民币。新中国成立后,进一步明确人民币在发行中必须坚持三条原则:坚持经济发行,反对财政发行;坚持计划发行,反对盲目发行;坚持中央集中统一发行,反对分散发行。在国家一系列统一财经政策的配合下,很短的时间内就结束了国民党时期持续十二年的通货膨胀局面,工农业生产迅速恢复发展,为开展有计划的大规模经济建设奠定了基础。

——摘编自千家驹、郭彦岗《中国货币史纲要》

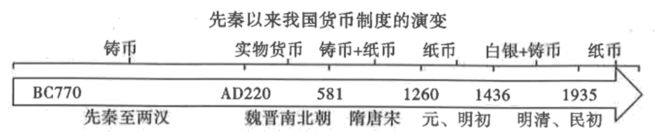

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中国货币演变的基本路径,并分析宋元时期纸币盛行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清末币制改革的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,评价我国建国初期的货币政策。

材料一 1918年11月,列宁提出了实行以公社、劳动组合耕种制,农民协作社为主要形式的共耕制,认为它是“振兴农业,改进农业。节省人力以及同富农、寄生虫和剥削者作斗争的手段。”向共耕制过渡成为这一时期苏俄解决土地问题的核心内容。1921年12月,在列宁的倡议下俄共(布)第十一次全国代表大会确定了土地政策的下列原则:(一)毫不动摇地保持土地国有化;(二)巩固农民的土地使用权;(三)给农村居民以选择土地使用形式的自由。根据这一原则,1922年10月苏俄通过土地法典,废除了以前实行的一切土地法令,重申土地上一切建筑物、作物和其它财产都是农民不可剥夺的个人财产。这一土地政策为苏俄找到了一条解决农民土地问题的有效途径。列宁后来回顾说:“农民不是用空话,而是用实际行动,表明他们愿意帮助并且在帮助已经夺得了政权的无产阶级实现社会主义。”

——摘编自许蓉《列宁关于解决苏俄农民土地问题的重要思想》

材料二 1950年冬开始,党领导广大新解放区进行了封建土地制度的改革。到1952年底,除一部分少数民族地区外,全国大陆土地改革基本完成。约3亿无地少地的农民获得约7亿亩土地。

1951年9月,党中央制定《关于农业生产互助合作的决议(草案)》,引导农民走互助合作的道路。1953年12月,又通过了《中共中央关于发展农业生产合作社的决议》。在这两个决议的指导下,农业互助合作运动稳步前进。农业合作化运动初期主要是发展农业生产互助组。1953年9月,进入以发展农业生产合作社为主的阶段。1953年开始大规模经济建设后,出现农产品供不应求的矛盾,引发粮食价格剧烈波动。经过反复权衡,1953年10月,中央中央作出对粮食实行统购统销的决定,接着实行油料的统购和食油的统销。1954年又实行棉花的统购和棉布的统购统销。此后,农业社会主义改造步伐加快。1956年底,农业合作化基本完成。

——摘自《中国共产党简史》

(1)根据材料一,概括1918-1922年苏俄土地政策的变化,并结合所学知识,分析其意义。

(2)根据材料二,概括20世纪50年代中国土地制度变化的特点,并结合所学知识,说明其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,概述中苏两国调整土地政策的依据。

材料一 1950年2月,一些华洋杂货批发商囤积钟牌414毛巾,零售价在10天内售涨84%,严重影响了国内民众的生活。为扭转困局,政府加强了对市场的管理,严厉打击、取缔投机活动。1950年4月,中国百货公司成立,在全国范围内组建国营百货零售商店48个,门市部87个;同时各级政府更是号召每一个县都要成立一家百货商店。至1956年,我国公私合营的百货商店已达到2803家,由此,国营商业掌握了大量货源,使军需和民用的物质需求有所保障。

材料二 从1992年起、各大超市、大型购物中心等各种新业态陆续出现在中国市场。它们大多采取连锁经营方式,并迅速扩张,逐步蚕食百货商店在中国零售业的市场份额。1998年,286家大型商场总体实现利润22.25亿元,同比往年下降16.93%,1999年,百货商店盈利情况进一步恶化,239家商场有149家利润至现负增长,其中72家亏损近三成。2001年后,我国逐步消除壁垒、扩大商业领域的对外开放。外资企业的大量涌入对于一直萎靡不振的中国百货业来说,也是一剂“治病猛药”,通过与外资企业合资、并购、竞争,中国传统百货商店向现代百货转型的进程被大大缩短,它们利用已有的优势,利润得到稳步提升。

——以上均摘编自马军《我国百货商店发展历程及展华》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国初期国营百货商店建立和发展的背景,并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪90年代以来推动传统百货商店向现代百货公司转型的主要因素。

材料一1685年,我国历史上正式出现以“海关”命名的贸易监管机构。清政府为防“奸牙勾串渔利”,于1757年实施粤海关“一口通商”政策。1759年,清政府颁布《防夷五事》,对外商在广州口岸的贸易和生活实施全面严格管制。粵海关监督即为清朝海关的最高领导者。粤海关监督作为内务府成员和皇帝亲信,既不屑于具体管理对外贸易和关税征收,也缺乏相关管理能力和经验,更多的是关注如何满足皇室、各级官僚及其自身的需要。正因如此,粤海关被称为“天子南库”19世纪中期,我国产生了实际上由外国人扮演主要管理角色、专征洋船贸易税的中国海关机构一一洋关。1854年,英、法、美以税务管理委员会的形式攫取江海关管理权。第二次鸦片战争后,中外条约明确了邀请外国人帮办税务的制度,并从上海一口推广至全国各通商口岸,且其职能拓展至国计民生诸多领域,甚至在外交、军事、工商业等方面。同时,洋关引进了权力高度集中的垂直管理体制及先进的人事管理、会计统计、稽查等制度。

——摘编自谢松《从粵海关“一口通商”到洋关终结的历史“画像”》

材料二1949年,中央财政经济委员会成立了海关总暑筹备处。为研究新海关的发展方向和交流经验,中财委邀请全国各关的代表来商讨筹建新中国海关。1949年9月23日,在北京举办了全国海关工作座谈会。时任中财委主任陈云同志发表讲话,他的中心思想是:旧海关变成新海关不要一下子都打碎,要慎重;海关的业务和技术要逐渐改进、修改;旧海关的人员不能全部辞退,要有选择地留用;要搞好新海关人员和旧海关人员之间的团结,制度要逐渐统一。会议结束时,苏联专家也介绍了苏联海关的经验。1949年10月25日,新中国海关总署成立。1951年,公布了《中华人民共和国暂行海关法》及新海关税则。

——摘编自余崇懿《从抗日救亡到建设新中国海关》等

(1)依据材料一并结合所学知识,概括清代中国海关的变化并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,分析新中国海关筹建的特点及意义