材料一 据《清代刑部抄挡》记载,嘉庆年间,在淄川的煤矿,有矿主康甫得雇佣佣工李新孔入煤场工作,议明每日工价京钱250文。

材料二 1868年,瑞蚨祥在山东济南成立,1893年设立了北京分号。在短短几年内几乎垄断了京城绸布行业。同时在天津、青岛、烟台、上海等地的分号也相继设立。

材料三 1887年5月,李鸿章上奏朝廷,建议开办淄川铅矿、1887年,山东巡抚张曜又主持开办了淄川煤矿。第二年开始使用少量机器进行开采。

材料四 1956年,瑞蚨祥公司向毛泽东主席呈写了《瑞蚨祥公司生产情况报告》。毛主席指示“历史名字要保存,瑞蚨祥、同仁堂一万年要保存!”

请回答:

(1)材料一反映出当时社会经济领域出现了哪一新现象?此时中国占统治地位的经济形式是什么?

(2)上述企业的创办,反映了当时中国经济结构发生了怎样的变化?

(3)指出材料中毛泽东主席所说瑞蚨祥“历史名字要保存”的历史背景。毛主席的指示有何重要意义?

材料一 新中国成立之前和之初,中国的土地和资产掌握在少数地主和资本家手中,为此,中国共产党制定了过渡时期的总路线:“就是使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的唯一的经济基础”。在新中国成立后的前3年,以东北地区为主,增加了重工业的投资,抢修和新建铁路、公路,发展邮电通讯和水利事业。《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“凡属有关国家经济命脉和足以操纵国民生计的事业,均应由国家统一经营。”

——摘编自史丹《中国社会主要矛盾转变与党对经济工作的领导》

材料二 随着远东形势的发展以及杜鲁门政府有意将对华贸易管制与马歇尔计划提供的经济援助直接联系在一起,1950年7月10日,英国内阁授权英国贸易委员会停止须发向中国出口战略物资的许可证。从1951年到1952年,内地贸易在香港贸易输出额中的占比从35.96%下降到17.85%。1952年民间自行成立英国国际贸易促进委员会与中国开展贸易。1954年,中央人民政府派遣代办驻在伦敦,代办所承担的任务不仅“包括建交谈判,但同时却又须代表政府处理我国在英的侨务和商务问题。”

——摘编自吴浩、刘艳斐《1954年日内瓦会议与英国对华贸易政策的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立前后中国共产党改造和发展经济的措施。

(2)根据材料二,概括新中国成立初期英国对华贸易政策的变化,并指出这一变化的原因。

材料一 工业上,苏俄实行国家资本主义。为了满足粮食税条件下农村对工业品的需求,苏俄政府采取租让、出租等方式,把外国资本和私人资本重新引入国有企业,以提高劳动生产率和经济效益。根据人民委员会的法令,国家除直接管理约4500家最重要的大型企业,其余企业都可以出租给合作社或私人经营。1921年12月,全俄中央执委会颁布的法令解除了对小企业实行的国有化,将这些曾收归国有的企业通过出租的方式交还原业主经营,实际上使大部分小企业和一部分中型企业非国有化了。

——摘编自王斯德主编《世界通史·第三编(现代文明的发展与选择)》

材料二 1953年春,中共中央统战部部长李维汉建议以国家资本主义为将资本主义工业逐步纳入国家计划轨道、使其逐步向社会主义过渡的主要形式。对资本主义工商业的改造分三个阶段逐步完成。1953前主要实行初级形式的国家资本主义,主要表现为工业中的委托加工、计划订货、统购包销和商业中的委托经销代销。自1954年1月起,国家开始重点发展公私合营这种高级形式的国家资本主义。在公私合营企业中,国家同资本家的合作深入企业内部,企业的生产关系由原来的资本家私人占有变为国家和资本家共同占有。1955年11月起,中共中央作出逐业、分期分批实行全行业公私合营的决定,这样,企业的生产关系发生了根本变化,资本家的生产资料归国家所有,由国家统一使用、管理和支配。

——摘编自齐鹏飞主编《中华人民共和国史》

(1)根据材料一及所学知识,概括苏俄实行国家资本主义的措施及其原因。(2)根据材料一、二及所学知识,指出与苏俄相比,新中国实行国家资本主义的不同特点。

(3)根据材料及所学知识,谈谈你对国家资本主义的认识。

鸦片战争后,西方国家对中国的商品输出猛烈增加。中国进口的货物,第一是鸦片,第二是纺织品。1885年以后,棉纱和棉布的进口值超过鸦片进口值。中国出口商品仍然以传统的丝、茶为大宗。19世纪70年代以后,中国对外贸易逐渐由顺差向逆差转变。

——赵德攀《中国近现代经济史》

材料二 荣氏兄弟(荣宗敬、荣德生),中国近代著名实业家。……1902年,与他人合股创办无锡保兴面粉厂。1912年,荣氏兄弟与王禹卿等人集股在沪创办福新面粉厂,荣宗敬任总经理。到1922年,荣氏家族拥有12家面粉厂,产量占全国民族面粉企业产量的三分之一左右,被称为“面粉大王”.......上海解放前夕,对国民党彻底失望的荣德生不愿与国民党仓皇出逃,他全力阻止迁厂逃资,终于使企业的绝大部分机器设备得到了完好的保存,为新中国留下了一大笔宝贵的社会财富。建国后荣德生辞世后不久,全国的荣氏企业先后申请公私合营,迈入了全新的历史发展时期。

请回答:

(1)材料一中,中国与西方国家的贸易状况发生了怎样的变化?结合材料一、二和所学知识,指出这种变化带来的经济影响。

(2)根据材料二和所学知识,简析1912—1920年荣氏企业迅速发展的原因,并指出20世纪50年代以后荣氏企业性质发生了什么变化?

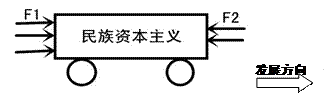

材料一 我国近代民族资本主义在发展道路上存在许多荆棘坎坷,也有不少机遇和条件。有人用如下一幅示意图来表示民族工业的发展。

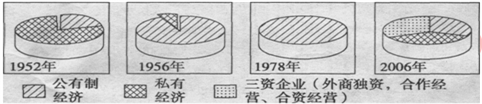

材料二

请回答:

(1)据材料一,分析在民族资本主义发展的黄金时期,F1可能是哪些国内国际因素?F2的阻力最有可能来自于哪一侵华势力?

(2)据材料三,指出1956年民族资本主义比重不足1%的主要原因是什么?该变化具体是通过什么手段实现的?

材料一 17、18世纪的欧洲,酒馆成为最初的公共领域。酒馆是模仿贵族的社交方式而来的,同时也保持了平民化的特征,为市民敞开了更广阔的公共交往空间。许多雇主可以在酒馆雇到工人。莎士比亚经常来酒馆边喝酒边写剧本,他的很多剧目也是首先在酒馆上演并传播的。英国历史上著名的辉格党企图推翻查理二世的阴谋就是在一家酒馆里策划的,酒馆在17世纪末18世纪早期已经成为英国正在出现的政党体系不可或缺的部分……酒馆里资产阶级对政治事务的讨论和批评在范围更广的公众中得到传播,使公众可以对国家及其事务进行监督,每个人都认为他和一切公共事物有着利害关系,有权形成并表达自己的意见,公共领域成为宪政的基础。

——摘编自《十八世纪英国城市公共性研究》等

材料二 明清以后,四川茶馆遍及城乡。晚清至民国,茶馆成为成都最重要的公共空间,是人们日常生活的重要设施。茶馆是人们消闲、打盹儿的自由天地和评书、杂耍的表演场所,也是说买卖的民间交易所,还是讲道理、断公道的民间公堂。人们在场馆谈论时政传播消息以及摆龙门阵,不分生人、熟人,不管是体面官绅,还是下里巴人,萍水相逢,围坐闲谈。民国三十几年,社会不稳,茶馆忌谈政治,墙上往往贴有“莫谈国事”的警语。1950年后,由于经济和社会结构的根本变化,以及新的意识形态的确立,再加上政府通过登记、税收、规章等方式加以限制,成都茶馆逐渐衰落。

——摘编自贾玉英《成都茶馆经济与茶馆文化述评》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括17、18世纪酒馆对当时社会所起的作用。

(2)据材料指出17、18世纪的英国酒馆文化与晚清至民国时期的成都茶馆文化的主要不同之处,并结合所学知识从中国角度分析其原因。

(3)据材料二并结合所学知识,简析1950年后成都茶馆衰落的原因。

| A.中国经济建设效率很高 |

| B.社会主义制度优越性明显 |

| C.民众对党和政府的拥护 |

| D.新生政权面临着外部压力 |

8 . 阅读材料,回答问题。

材料一1952~1957年我国工业比重图

材料二目前……农民绝大多数还是靠人畜经营,是小生产小私有者的生产关系,即所谓小农经济。今天农业生产的发展,还有许多困难的条件限制了它,约束了它,要在现在的基础上提高一步,就必须帮助农民解决以下三个问题:

(1)必须帮助贫困农民解决生产资料的困难,主要是牲畜、农具、肥料、种子等。

(2)帮助农民减少自然灾害,如水灾、旱灾、虫灾等。

(3)帮助农民逐步改进生产技术,如耕作法、施肥法等。

——邓子恢《在全国第一次农村工作会议总结报告》1953年

材料三1953—1977年中国的人口迁移(估计)

时期 | 流向 | 人数(百万) |

1953——1961年 | 农村至城市 | 39.24 |

1961——1977年 | 城市青年上山下乡 | 67.25 |

———薛风旋著《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一说明1952——1957年我国工业结构的变化。分析变化的原因及对中国经济的重大影响。

(2)根据材料二指出新中国成立初期制约农业生产发展的主要因素。党中央为此采取了什么措施?这一措施的实施产生了哪些积极影响。

(3)上表人口迁移反映了1953——1977年我国城市化发展的什么状况?试分析这种状况出现的主要原因。

| A.新中国政权没收官僚资本 |

| B.新中国三大政治制度的建立 |

| C.“一五”计划和三大改造完成 |

| D.“大跃进”和人民公社化运动 |

10 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一(王景)先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》

材料二两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

材料三社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

新中国不同时期国民经济成分比例示意图

(1)依据材料一和所学知识,概括中国古代农业经济的特征。

(2)依据材料二和所学知识,指出两次鸦片战争后中国社会经济发生的变化。

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,并分别指出促成变化的主要原因。