1 . 农业是国民经济的基础部门,积极健康的农业政策有利于农业持续、稳定的发展。

阅读下列材料:

材料一全俄苏维埃执行委员会于1921年3月21日颁布法令,规定每一农户的粮食税取状于它的土地数量、家庭人口、收成和财产状况。……所有农户在缴纳粮食税之后可以自由处理剩余的粮食,可以拿到市场自由买卖。1922年5月2日,全俄苏维埃执行委员会再次颁布法令,允许出租土地,期限一般定在三年,法令允许使用雇佣劳动力。

——吴于廑、齐世荣《世界史现代史编》

材料二政府得与农民签认合同,国家给农民适当的补贴,让农民缩减耕地和居宰牲育。在(美)《农业调整法》生效的头一年,屠宰了二千三百万头牛,六百四十万头猪,减少了三百万公顷小麦播种面积和四百万公顷棉花播种面积。……法案实施后,农产品价格回升到1909——1914年农业繁荣时期的水平

——李纯武《简明世界通史》

材料三(美国国会)授权农业部长,如棉花生产者书面同意将其1933年的棉花产量至少较上年减产30%,而且不增加每-英亩的施肥费用时,农业部长均得与之订立特权买卖合同,商定传了该生产者以数量不超过其前一收获年度所减产量的棉花。

——王春良《世界现代史文献与要论选编》

请回答:

(1)据材料一,归纳苏俄调整农业的措施,结合所学知识指出其原因。

(2)据材料二、三,概括岁斯福新政采取的措施,分析其作用。

(3)综合上述材料,指出美苏(俄)实施农业政策的不同特点。从小你能得到怎样的启示?

2 . 阅读材料,完成下列要求。

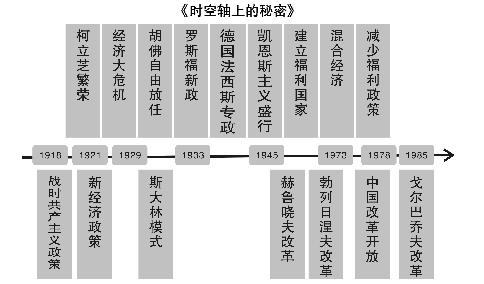

“20世纪在世界现代化发展道路上有三次重要改革、调整机遇。一次是在20年代的俄国,一次是在30年代西方危机时期的美国,还有一次是在70年代末期以来的中国。”

材料一

1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——《苏联兴亡史》

材料二

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税

——《从分散到整体的世界史•现代分册》

材料三

美国在参战前的1940年,联邦政府的科研拨款仅为7400万美元,1952年达18,2亿美元,1965年升至130.1亿美元。国家对科研的拨款占全美科研费用的三分之二。……除科研外,发达资本主义国家的各种社会保障开支在战后年代也大为增加,各种保险、保健形式的福利开支在国民生产总值中所占比例,60年代一般为15%,70年代已接近20%.……日本在1948——1949年两次制订了“经济复兴五年计划试行方案”,1951年又编制“自立经济的三年计划”。法国从1947年“莫内计划”起,已编制过7个中期经济计划。

——摘自王斯德、钱洪主编的《世界当代史》

材料四

邓小平模式是如何从历史上演变过来的?可以用八个字来概括,那就是“路径障碍,试错反弹”。更具体地说,极“左”思潮体现的路径,使中国在“文化大革命”中陷入到了绝境,形成“路径障碍”,而摆脱这一困境的办法,并不是以邓小平为代表的执政精英预先根据某一种现成的蓝图施工,而是在实践与试错中,不断针对面临的具体矛盾、困难与问题进行政策调整……

——摘自肖功秦《中国百年现代化的六次政治选择》

(1)依据材料一并结合所学知识,说明苏俄调整经济政策的主要原因及其产生的影响。

(2)依据材料二,归纳罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学知识,说明在经济发展中美国政府政策的主要变化。

(3)依据材料三概括二战后资本主义各国经济政策发生的主要变化?

(4)依据材料四并结合所学,列举中共在经济体制上摆脱“路径障碍”的主要措施。

| A.反法西斯战争艰苦卓绝 |

| B.苏联工业化建设蒸蒸日上 |

| C.新生苏俄政权面临困境 |

| D.农业集体化运动逐见成效 |

| A.批评余粮收集制损害了农民利益 |

| B.主张加大国家投资来解决工业化急需的资金 |

| C.肯定了新经济政策实施的必要性 |

| D.认为苏联的经济建设不利于改善人民的生活 |

| A.在第一次世界大战中的失败 |

| B.自然灾害和农民暴动共同作用 |

| C.企图直接向社会主义过渡 |

| D.完全放弃市场和商品经济 |

根据上述材料,围绕20世纪的“政策探索与调整”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:根据材料提炼出恰当的论题,观点明确,阐述合理,史论结合)。

| A.深受战时共产主义政策影响 |

| B.推动国民经济恢复工作基本完成 |

| C.集中全国力量进行国内战争 |

| D.通过商品货币关系解决住房问题 |

| A.按劳分配 | B.一切生活必需品由国家集中分配 |

| C.推行以工代赈 | D.强制劳动,实行“不劳动者不得食”的原则 |

| A.战时共产主义时期 | B.新经济政策时期 |

| C.赫鲁晓夫改革时期 | D.勃列日涅夫改革时期 |

| A.“余粮”指农民口粮之外的多余粮食 |

| B.政府“征收”措施在苏俄一直延续 |

| C.政府“征收”严重损害了农民的利益 |

| D.政府“征收”考虑了农民的基本生活 |