材料一1933 年7月,《申报月刊》出版创刊周年纪念特大号,刊载“中国现代化问题特辑”。“特辑”明确规定讨论的重点包括中国现代化当采取哪种方式,个人主义的或社会主义的?外国资本所促成的现代化,或国民资本所自发的现代化?实现步骤怎样? ....在讨论文章中,杨幸之等人认为,社会主义能够克服资本主义的弊端,要实现现代化,需要效仿苏联的社会主义。也有人主张采取资本主义与社会主义相结合的方式实现现代化,张素民提出发展受节制的资本主义,在大规模推进工业化的同时,对私人企业进行节制。

新中国建立后,中国选择了适合自身国情的现代化道路,探索非资本主义现代化。1979年后开始实行社会主义市场经济体制,找到了顺应全球发展潮流、兼采各国发展所长、发挥自身独有特色的发展方

——改编自耿凡《八十九年前有关“中国现代化”的一次讨论》

材料二300 年的殖民化过程带来了工业化资本原始积累,产业资本的扩张带来了社会化大生产的发展需求,产生了一套资本形成、资本扩张的经验,这个经验是我们现在习惯接受的“现代化”的实质。欧洲的市场社会主义、福利政策,以及后来的福利社会主义和福利国家,也与此有关,这客观上形成西方话语环境中的“现代化”经验,使人不得不思考,这一经验是不是一一个科学的东西。

——摘编自钱乘旦 《世界现代化进程》和罗荣渠《现代化新论》

(1)根据材料-并结合所学知识,指出1933年这场“中国现代化”主题讨论的国际背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较中国式现代化与西方现代化的异同。

材料一1854—1887年俄国部分省区土地价格的变动情况(单位:卢布)

| 省名 | 1854—1859年每俄亩的平均价格 | 1861年每俄亩定出的赎买贷款 | 每俄亩农民事实上支付 | 自由市场上每俄亩土地价格 | ||

| 1863—1873年 | 1882年 | 1887年 | ||||

| 沃罗涅日 | 25.93 | 33.11 | 69.26 | 41.07 | 53.87 | 82.41 |

| 库尔斯克 | 30.14 | 40.91 | 75.55 | 40.42 | 81.78 | 112.22 |

材料二具有讽刺意味的是,“公有私耕”的传统村社农民反而比具有一盘散沙特征的“小私有者”更难集体化,与斯大林的设想相反,传统村社的自治功能与“集体主义”纽带恰恰成了农民拥有的组织资源,使其更能抵制来自外部的强制。从宰杀大半牲畜的消极抗拒,直到出现70万农民卷入的“斯大林的农民战争”。

——摘编自卞悟《公社之谜——农村集体化再认识》

(1)指出材料一反映的经济现象,说明这些现象对农民的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明斯大林推行农业集体化的原因及其影响。

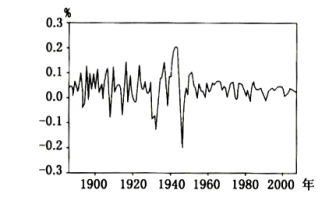

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,一般为正值、负值。落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如图3)。

1886- -2002 年美国GDP增长率波动

——摘编自【英】麦迪森《世界经济二百年回顾》等

材料二 1928—1937年,苏联经济发展速度年递增16%;1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,而同期美国GNP只增长了68%,年均增长率只为2.3%。1981—1985年苏联的国民收入、工业产值、农业产值、投资额、社会劳动生产率分别为3.2%、3.6%、1.0%、3.7%、2.7%,1986—1990年分别为1.8%、2.6%、0.5%、0.3%、2.0%,1990年分别为-4%、-1.2%、-2.3%、-19%、-3%。

——摘编自杨荣、季正矩《经济建设的成败与苏联的兴衰》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出促使1917—1940年苏美两国经济均出现增长的相似因素,并对二战以来美国经济周期波动为“被烫过了的曲线”进行解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

材料一 列宁认为应与西方社会和平相处,利用帝国主义国家间的矛盾削弱对手、壮大自己,并认为新经济政策是一个长期的政策。而后斯大林废除新经济政策,采用高速度工业化、全盘农业集体化,以便使苏联在最短时间内建成社会主义。但由于计划经济下的多种政策忽视了客观经济规律,给苏联社会带来了巨大的政治变动和激荡,这种政治体制在斯大林逝世后几十年中都未得到根本改变。此外斯大林与美英两国大搞“实力外交”,并试图通过经互会等组织控制东欧国家,严重违背了列宁的国际主义原则。到了赫鲁晓夫时期,改革的重点转向农业领域的建设,扩大了集体农庄和自营农场的的自主权,试图以经济杠杆带动生产发展。但由于大规模垦荒、与美军搞军备竞赛,使苏联进一步陷入危机。直至戈尔巴乔夫,经过经济体制改革失败后,转而进行政治改革,最终导致了苏联的解体。

——摘编自邢广程《苏联高层决策70年》

材料二 由于俄罗斯旧版历史教科书出现了“去苏联化”“去苏共化”等对历史事件的诋毁性解读,成为各种势力煽动反俄情绪、鼓动地方民族分裂主义思想的工具。因此包括广大民众在内的阶层提出"重新审视苏联历史"这个命题,在2004年4月的民意调查中发现,对列宁的正面评价在民众中仍然超过55%以上,对工业化也产生了新的评价。为了治理历史教科书乱象,普京继前两次任内干预历史教科书,在第三次任职时提出编写统一历史教科书问题,其中包括2003年取消“抹黑”历史的教科书、2009 年成立直属总统的"反击篡改历史行为的委员会"。有俄罗斯学者指出,俄罗斯应进一步在欧亚经济联盟范围内形成统一的历史教育空间,强化这些国家间历史与文化联系。

——摘编自吴恩远《还历史公正——俄罗斯对全盘否定苏联的反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出十月革命以来苏联社会发展道路的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析俄罗斯由"去苏联化"到理性看待苏联历史的原因。

材料一 18世纪以来,研究从传统社会到现代社会的发展规律成为社会学者关注的热点,他们认为在自由主义的引导下,资本主义创造了工业革命的巨大历史功绩,代议民主制度也各有发展。与此同时,社会平等被忽视追求,人的个性却被淹没了,从而造就了新的巨大社会差异。于是各种各样的现代化国家发展理论应运而生,20世纪又被称作“政治实验”世纪。

——摘编自罗荣渠《现代化新论》等

材料二 中国在现代化历程上蹒跚……1964年,中国政府提出了“四个现代化”的口号,并在1975年得到重申。20世纪80年代,现代化理论从美国引进中国,受到了各方关注,也有学者认为在现代化理论研究与实践中要避免可能出现的偏向……中国政府提出要从经济、政治、文化、社会、生态文明建设中总体布局中国特色的社会主义。

——改编自《中国式现代化》

(1)根据材料一,概括18世纪英国经济发展成就与政治发展状况。举出20世纪上半叶“政治实验”的两个实例。(2)根据材料二,结合所学,概述中国“蹒跚”的现代化历程,写出新时代我国现代化理论研究的新成就。

材料一 当时许多领导人都把实施新经济政策看作是一种退却,以拯救苏维埃政权。正如列宁所强调,我们向作为商人的农民作了让步,即向私人买卖的原则作了让步。就整体而言,新经济政策确实是由军事共产主义向后退却,用当时的说法,由直接进攻改为迂回。但是,这样理解是不够的。对当时的苏俄来说,首要的任务应当是全力抓经济,为落后的俄国创造社会主义所必须的物质条件。

——摘编自郑异凡《对新经济政策的不同诠释及其命运》

材料二 二三十年代,斯大林通过高速发展重工业,实现社会主义工业化,使苏联的经济赶上和超过了除美国外的各资本主义国家,在世界各大国的工业产值序列中,从第六位跃居第二位。……十月革命前,俄国的生产力布局极不平衡,全国四个主要工业区全部集中于俄国的欧洲部分,而在俄国其他地区特别是广阔的亚洲地区,则大部分是落后的农业区域或沙俄宗主国的殖民经济区域。实行高度集中的计划经济管理体制,便于控制和调整宏观经济比例,对有计划地开发和建设苏联东部地区,改变不合理工业布局起到重要作用。

——摘编自曹廷清《斯大林模式的终结与世界社会主义的复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄实施新经济政策的背景,并指出新经济政策向农民 “让步”的具体措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评析斯大林模式。

材料一 不管“协约国”帝国主义者或德国的谢德曼之流、奥地利的伦纳之流这类资本主义的奴才颁布何种禁令,玩弄何种卑鄙手腕,都不能阻碍全世界工人阶级听到关于这个国际的消息并同情这个国际。这种环境是由劳动群众中间的苏维埃运动造成的,苏维埃运动已发展成为真正的国际运动了。

第三国际(即共产国际)实际上是在1918年创立的,那时,由于多年来特别是战争期间同机会主义和社会沙文主义作了斗争,许多国家都已成立了共产党。第三国际是1919年3月在莫斯科举行的第一次代表大会上正式成立的。

——摘编自列宁《第三国际及其在历史上的地位》

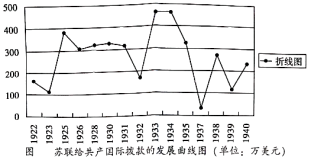

材料二

——摘自张泽宇《苏联向共产国际提供经费的来龙去脉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括共产国际成立的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出1924年至1934年苏联向共产国际提供经费的变化趋势,并分析其原因。

材料 “模式”或“道路”是现代化的执行方式,也是现代化研究的重要内容。一个国家或地区,其现代化能否顺利进行、能否成功,往往取决于它能否找到适合于自己的现代化道路。“模式”或“道路”与地域、文化背景可以有也可以没有直接联系;位于不同地域或具有不同文化背景的国家也可能形成类同的“模式”。换句话说:地域框架内的文化与历史对现代化道路会起重要作用,可是相同的文化背景也可能形成不同的“模式”,不同的文化背景却可能走上相似的发展道路。不同“道路”是由多种因素交织而成的,没有哪一种“模式”是绝对正确或绝对的“好”,也没有哪一条“道路”放之四海而皆准。

——摘编自钱乘旦《现代化研究的理论与实践》

结合材料与世界史相关知识,围绕“现代化的模式或道路”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,简述须有史实依据)。

材料一 1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地。正如我们所看到的那样,这些思想和制度的影响已波及全球各个角落。然而,战争的浩劫却使欧洲人士气沮丧,失去信心。1918年12月,当威尔逊(时任美国总统)踏上欧洲血染的土地时,广大欧洲民众以发狂的热情把他当做“人类的国王”“救世主”“和平王子”来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的。然而,30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事。世界上第一个无产阶级专政的建立是对自由社会的价值和制度的挑战,并且似乎表明了它作为社会和政策体系的可行性。甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲。

——摘编自杰里·本特利《新全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧洲民众情绪变化的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲人士对“苏联模式”态度的转变,并说明其影响。

材料一 从1921年4月他写的《论粮食税》到逝世前口授的《论合作制》等一系列文章中,可以清楚地看到,列宁正是通过新经济政策探索一条适合俄国国情的特殊的社会主义建设道路。他在1922年初写道;“新经济政策并不改变工人国家的实质,然而却根本改变了社会主义建设的方法和形式。……新经济政策实施后不久,就取得许多令人注目的成就,列宁满怀信心地认为,只要沿着这条道路走下去,“新经济政策的俄国将会变成社会主义的俄国”。

——摘自周尚文等《苏联兴亡史》

材料二 1980年,邓小平在《目前的形势和任务》中说:“苏联搞社会主义,从1917年十月革命算起,已经63年了,但是怎么搞社会主义,它也吹不起牛皮。"1986年,邓小平会见波兰领导人时说:“看来这个模式在苏联也不是很成功的。”历史是邓小平上述判断的最好见证。

——摘编自陆南泉等《苏联兴亡史论》

(1)根据材料一,结合所学,指出俄国新经济政策取代战时共产主义政策,在社会主义建设方法和形式上作出的“根本改变”。新经济政策既是探索更是寻路,用一句话指出该政策对俄国探索社会主义建设道路的价值。(2)“历史是邓小平上述判断的最好见证”。根据材料二,结合所学,指出“苏联搞社会主义”对中国发展道路的启示。从经济角度分析“这个模式在苏联也不是很成功的”主要表现。