材料一:回顾英国从崛起到衰落的历程,我们不难看出,英国从一个岛国变成欧洲强国,最终成为世界霸主,凭借的是它所创造出来的一种新的制度文明,而这种文明一直引领着人类进步的潮流,吸引着世界各国争相效仿。1870年以后英国开始衰落,也是因为他文化中的保守因素阻碍其继续创新,因而慢慢落伍,成为二流国家。我们研究英国的崛起,正是要研究导致其崛起的各种因素,并且揭示它们的必然性和它们的内部联系。

——唐晋《大国崛起》

材料二:当你致力于分析美国的现实境况并探索他的未来时,由于两个重要的区别,有必要牢记苏联所面临的困难。这两个区别是:第一,尽管有人会说,在以往的几十年里,美国作为一个世界大国比苏联衰落得相对快些,但他的问题远不如他的对手苏联严重。况且,美国的绝对实力(特别是在工业和技术领域)远比苏联雄厚。第二,与同一个僵化且控制甚严的大国相比,美国社会那种结构松散和自由放任的特性,有可能在适应变化的环境方面赋予他更好的机会。

——保罗·肯尼迪《大国的兴衰:1500—2000年的经济变革与军事冲突》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析英国崛起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出苏联衰落进程中面临的问题和美国衰落进程中依然存在的优势。

材料一 20世纪20年代中后期,尽管布哈林的模式,即主张用经济手段刺激经济各部门的平衡,更能受到苏联人民的欢迎,但是斯大林没有给他继续实现政策的机会,在党内斗争对抗中斯大林组织全党批判了布哈林的思想,最终是斯大林主宰了苏联社会建设的权力。斯大林成功地解决了俄国是如何在资本主义世界的包围中和战争的危机中加速建成社会主义这一历史难题的,从而丰富和发展了马克思列宁主义关于社会主义建设的理论。在苏维埃政权基础相对薄弱的情况下,斯大林提出了优先发展重工业的方针,用十年的时间跑完了强国百年的路程。斯大林在反法西斯战争上的胜利鼓励了半殖民地人民寻求解放的斗争,推动了世界范围内的民族解放运动。但从1929年开始,苏联建立了计划经济体制,全国从上到下要听命于国家计划,这样也容易导致官僚主义的盛行,甚至一些人因此死于非命。

——摘编自刘薇《斯大林模式的形成原因及其评价》

材料二 西欧在历史上是资本主义的发祥地,现在又是发达资本主义国家高度集中的地区,素有资本主义的“心脏”之称。西欧各国重要经济部门中的国家所有制成分大大高于美国、日本。二战后西欧的国有企业不仅发展规模比战前大,而且在结构上也突破了历史上的格局。西欧企业国有化和官营企业的发展,基本上是为了保证垄断资本获得高额利润,确保社会资本再生产的顺利运转而进行的。战后以来,西欧各国政府长期把国内生产总值的一半左右集中在自己手中,对社会资本再生产的生产、流通、分配、消费所有环节进行广泛全面的干预。西欧各国普遍拥有相当完善的社会福利制度,社会福利开支在政府总支出中的比重通常都达到60%以上,这是美国和日本所不能比拟的。战后西欧出现了国家垄断资本主义的区域性联合组织——欧共体,这是当前国际垄断调节最发达的一种经济形式。

——摘编自秦建伟《试论战后西欧国家垄断资本主义的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联模式形成的原因,并评价该模式。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳战后西欧国家垄断资本主义发展的特点。综合上述材料,谈谈你对政府在国家经济发展过程中作用的认识。

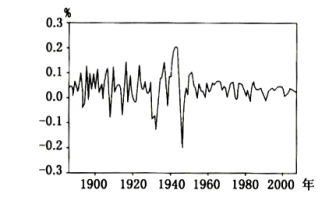

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,一般为正值、负值。落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如图3)。

1886- -2002 年美国GDP增长率波动

——摘编自【英】麦迪森《世界经济二百年回顾》等

材料二 1928—1937年,苏联经济发展速度年递增16%;1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,而同期美国GNP只增长了68%,年均增长率只为2.3%。1981—1985年苏联的国民收入、工业产值、农业产值、投资额、社会劳动生产率分别为3.2%、3.6%、1.0%、3.7%、2.7%,1986—1990年分别为1.8%、2.6%、0.5%、0.3%、2.0%,1990年分别为-4%、-1.2%、-2.3%、-19%、-3%。

——摘编自杨荣、季正矩《经济建设的成败与苏联的兴衰》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出促使1917—1940年苏美两国经济均出现增长的相似因素,并对二战以来美国经济周期波动为“被烫过了的曲线”进行解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

材料一 在北太平洋地区,16世纪至17世纪初,西班牙人陆续“发现”西太平洋的一些岛屿,初步探索了日本群岛海岸,并以墨西哥为基点向北推进,先后勘测并“占领”下加利福尼亚、上加利福尼亚、俄勒冈,最远到达了夏洛特皇后群岛。1768-1779年,英国的库克船长为寻找贯通大西洋和太平洋的“西北航道”。正是北太平洋海岸本身的商业潜力被发掘,赋予了太平洋新的时代意义,让它在单一的海洋通道作用之外获得了更多的开发价值;北美经济的市场化发展、毛皮开发带来的跨大陆开拓,特别是美国兴起后的市场扩张和贸易拓展需求,为北太平洋商业价值的实现提供了可能。我们甚至可以这样认为,如果没有美国主导下的北美崛起,北太平洋的商业开发和贸易网络化是不可能在19世纪上半叶完成的,而南太平洋地区的商业化进程以及泛太平洋的全球化进程亦将大幅延后。

——摘编自王华《海洋贸易与北太平洋的早期全球化》

材料二 1936年,苏联人民委员会通过《北海航线管理总局章程》,规定了北海航线管理总局的任务:发展远北地区生产力,开发自然资源,提高远北地区居民经济和文化水平,引导当地居民积极进行社会主义建设。苏联在北极地区开展大规模、系统性科学研究工作,不同专业学者、无线电报务员和工程师等利用各种运输船只、大型线性破冰船、冰情侦察机进行科考工作。1954年,为加快北方社会经济开发,苏联成立北方问题跨部门委员会,负责寻找有效利用北方地区自然资源的方法和途径,以促进国民经济综合开发。

——摘编自叶艳华《苏联时期北极地区和北方航道开发的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北太平洋航线开辟的原因及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出苏联开发北极地区和北方航道的主要特征。

材料一 1925年,联共(布)十四大提出了国家工业化的总体方针,指出要把国家的人力、物力、财力集中在发展重工业上。此时,由于新经济政策的实施,苏联经济已经恢复到了战前的水平,但同时也出了现许多负面的社会问题,如赌博、贪污腐化等消极的现象。1926年,英国政府拒绝与苏联签订友好条约,并进行反苏联的运动。面对严峻的国际形势,苏联需要快速发展经济以求国家生存。1927年年底,苏联突然出现了严重的粮食采购问题,到1928年1月,城市和军队的食品供给出现了很大的问题,这也进一步影响到了国家的粮食出口。1929年,西方资本主义国家爆发了世界经济危机,对此,斯大林认为,要想巩固苏维埃政权,摆脱经济危机的影响,就必须快速实现经济上的独立。

——摘编自陈梦雅《斯大林时期苏联农业集体化的评价与启示》

材料二 在苏联第一个五年计划期间,1929年的全部工业投资比1928年增加了39.1%,但主要用于重工业,重工业占全部工业基本建设投资的81%,而第一个五年计划期间对轻工业投资比重最高不超过7%。斯大林指出,“我们比先进国家落后了五十年甚至一百年,我们应当在十年内跑完这一段距离;或者我们做到这一点,或者我们被人打倒”。苏联早期的许多重要的工业和工程都是在外国资本的支持下建立的,如:德国人建立了第一个飞机制造厂,美国福特公司建立了第一个汽车厂,但到20世纪30年代初,苏联的工业化开始走向封闭,不仅废除了与西方公司的特许条约,最后一批外国专家也于1934年离开了苏联。

——摘编自杨敏敏《前苏联工业化(1926一1938)研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联实行农业集体化政策的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联工业化的特点。

材料一 高度集中的社会主义计划经济体制是一把双刃剑,一方面,它帮助苏联实现了有效的宏观经济规划和调控,有效地集中有限的力量进行工业化建设,但是在另一方面,却严重抑制了企业生产的积极性,生产效率低下。备战型的发展模式,导致苏联一味追求重工业和军事工业的发展,忽略了农业和轻工业的发展,虽实现了农业机械化,但实际上却导致了苏联国民经济内部产业发展严重失衡,严重影响了国民经济的健康发展和人民生活水平的提高。

——摘编自刘玮换《浅谈斯大林模式》

材料二 二战结束后,虽然人们希望有一个和平稳定的环境来重建家园,但战争的胜利却向苏共高层证明了工业化和集体化的正确性,与美国的军备竞赛则又强化了这种体制。至赫鲁晓夫时虽然全盘否定了"斯大林",但在改革中却一只脚迈向了民主,另一只脚又陷入教条主义和主观主义的泥潭。而勃列日涅夫一边进行积极的经济改革,一边不断加强党政集中领导制、干部领导终身任职制等,个人集权和特权思想逐渐泛滥。至戈尔巴乔夫时期,强大的阻碍机制致使经济改革举步维艰,并最终使其转向政治领域,加速了苏联剧变的历史进程。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价"斯大林模式"(苏联模式)对苏联的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出苏联改革失败的根本原因并谈谈你从中得到的认识。

材料一 新经济政策对传统理论和体制发出了严峻挑战,建立起了受国家政权领导但又为国家服务的特殊的“资本主义”,并且为小生产者的存在正名:农业上,每一户的粮食税额取决于它的土地数量、家庭人口、收成和财产状况,多打粮就能多得粮食,因此受到了农民的欢迎在这一政策下,农民可以把多余的粮食拿到市场上去出卖,这就打开了市场的大门,为商品的流转、商品经济的恢复和活跃创造了条件。此外,这一政策还改变了内战后期产品的免贵分配,允许商品买卖合并实行按技术高低、贡献大小付酬。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·现代史》

材料二 斯大林往往打着列宁旗号,大量地引证列宁的话,实际上斯大林与列宁的联系是非本质的。斯大林主义是背离列宁的思想的。在军事共产主义结束后,列宁强调把全国视为一个合作社,向社会主义过渡是长期的,并且可能会有各种各样的过渡形式,而斯大林对苏联体制进行了彻底改革。《消息报》评论员鲍文认为,需要彻底改革的斯大林模式的最明显的特征就是经济过程中行政命令式的管理方法,这也对此后的领导人产生影响。

——摘编自陆南泉《对斯大林模式的再思考》

材料三 关于苏联的部分观点

| 人物 | 观点 |

| 美国前总统布什 | 苏联发生的事情(苏联解体)是我们价值观念的道义力量的胜利。 |

| 一些西方学者 | 极权主义这一管理体制最终必然走向可悲结局。 |

| 吴雄丞 | 戈尔巴乔夫推行了一条“拆除社会主义大厦”的路线。 |

——摘编自林志彬《苏联剧变原因探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联新经济政策的主要内容。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与新经济政策相比,斯大林模式的变化。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析苏联解体的原因。

1926年7月苏联决定兴建斯大林格勒拖拉机厂,工厂的建设于1929年动工,之后仅用11个月就奇迹般的建成投产。

斯大林格勒拖拉机厂的主要生产设备基本在国外制造,涉及约80家美国厂商。整套生产线在美国试装组建,然后拆卸运输到苏联,并由美国人和德国人完成组装。工厂的建设者,除了苏联人,还有美国人和德国人,先后在这里工作的美国工程师就有730名。

1928年,苏联只有不到3万台拖拉机,99%的耕种要靠畜力和人力来完成。1932年苏联的拖拉机年产量已位居世界第二位,欧洲第一位。斯大林格勒拖拉机厂到1941年累计生产23万台拖拉机,占当时苏联拖拉机保有量一半以上。

——摘编自朱士岑《拖拉机史话》

根据材料并结合所学,谈谈你对以斯大林格勒拖拉机厂为代表的苏联拖拉机产业发展的认识。

材料一 十月革命爆发后,美国通过武装干涉、经济封锁等手段企图扼杀苏维埃政权。年轻的苏维埃意识到要在帝国主义的包围中生存,必须要建立强大的物质基础和军事基础。但是,俄罗斯帝国时期建立的工业基础已被战火摧残殆尽,西方国家对苏联又采取经济封锁,工业的发展缺少国内和国际的有利环境。1929年资本主义国家爆发经济大危机,美国等国家自顾不暇、商品滞销,需要扩展海外市场,这给苏联利用资本主义国家间的矛盾和困境来引进先进的技术、人才、装备提供机会。

——摘编自兰庚泽《苏联工业化中的美国因素》

材料二 苏联一五计划开始后,在引进西方先进技术上由租让、合营公司的形式转为进口机器设备或者聘请外国公司承建工厂的形式。通过与美国公司签订技术援助协定,设计、装备苏联的重要项目。1929-1945年,苏联与西方国家共签订了217个技术援助协定,其中美国139个。1933年,在经贸关系改善的基础上,苏联和美国建交。当美国等资本主义国家走出经济危机的阴影后,苏联从美国引进的技术开始减少,1937年比1931年减少了87%,1937年进口机器只占国家总需求量的0.9%.

苏联在引进的项目上,成套设备过多,技术专利较少,消化、创新能力较弱。在引进的效率上,主管部门层层审批、办事拖拉,基层企业往往也缺乏热情。

——摘编自姜凌《苏联利用外资、引进技术的特点》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏联工业化过程中引进美国技术的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简评苏联对外国技术的引进。

图1〈宣传画〉20世纪30年代两个相反的世界:“我们(苏联)建造美好,他们〈以美国为代表的西方资本主义国家)播种死产”

图2(照片)20世纪30年代初美国施粥槽里的失业者

图3(宣传画)20世纪0年代苏联集体农庄幸福快乐的少女

(1)图1在一定程度上反映了20世纪30年代的历史事实,根据所学知识予以说明。

(2)罗斯福新政为解决图2中的社会问题,采取的重大举措有哪些突出特点?

(3)将图1和图3这一类历史图片用于历史学习或研究,你有何看法?