| A.揭露斯大林体制的弊端 | B.批判斯大林的极权统治 |

| C.指出赫鲁晓夫改革的局限 | D.探讨苏联解体的历史根源 |

| A.缺乏明确的指导思想 | B.重点放在军事工业 |

| C.重点放在重工业 | D.没有改变高度集中的经济体制 |

| A.战后科技革命与经济发展 | B.社会主义与资本主义对抗 |

| C.社会主义国家关系的发展 | D.苏联社会主义建设与改革 |

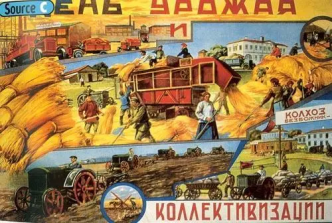

图1 苏联集体农庄的宣传画 图2 玉米运动的宣传画

图三图中文字为“社社亩产万斤粮” 图四1980年农业大丰收

(1)指出图一、图二分别反映的是苏联历史上的什么重大事件,二者的结果如何?

(2)图三、图四农产品产量提高的原因各是什么,给新中国的经济分别带来了怎样的影响?从以上四幅图片中你能得出哪些启示。

材料一 斯大林逝世后,苏联党和国家面临一系列问题,对斯大林登峰造极的个人亲拜,以及由此引起的民主法制的破坏、党和国家政治生活的不正常状态,使广大人民群众的积极性、主动性受到很大的压抑。赫鲁晓夫上台后对斯大林的政策作了一些调整,却遇到了一个现实问题,即如何对待斯大林及斯大林模式。如果这一问题得不到解决,改革就难以进行。

——摘编自【俄】亚历山大佩日科夫《“解冻”的赫鲁晓夫》

材料二 马克思曾设想的社会主义是国家的权力日渐缩小,自治机构的权力日趋扩大。1950年,南斯拉夫颁布《工人自治法》,由国家所有制开始转变为所谓的社会所有制。1963年,通过第三部宪法,决定所有国家机关和事业单位也实行自治原则,并允许共和国和自治省行使主权。1953〜1963年,南斯拉夫经济发展的速度达到了世界最高水平。从1971年开始,又实行“国家集体元首制”和“议会代表团制”,提出要把企业改造成为劳动者的自由联合体,实行联合劳动,成立联合劳动组织。但是,改革也导致本位主义与分散主义盛行,最终把这个国家拖向了瓦解的深渊。

——摘编自江春泽、汪丽敏等《南斯拉夫》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出赫鲁晓夫改革的历史背景,并说明赫鲁晓夫在“现实问题”上所采取的重要行动及其积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南斯拉夫社会主义改革与赫鲁晓夫改革在内容上的相同点,并分析南斯拉夫社会主义自治的影响.

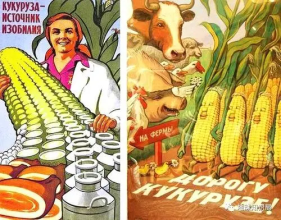

| A.新经济政策促进了经济发展 | B.农业总产量有了大幅度提高 |

| C.解决了国民经济比例失调问题 | D.赫鲁晓夫改革推动农业发展 |

材料一 苏联经济得到了恢复。列宁对此感到很欣慰,他说:“在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走了!”结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

材料二 政府为发展冶金、采矿和电力工业而建立了大量的工厂,使俄国成了独立于西方控制的世界银行和贸易模式之外的工业国家。和以前一样工业化的核心是依靠俄国强大的自然资源和为与希特勒的反共产主义德国进行战争作准备的重工业。斯大林不相信价格竞争,而是依靠正规的集中的资源配置来分配设备和物资,这导致了瓶颈现象和浪费,因为给各个工厂的配额是在莫斯科制定的。不过毫无疑问,迅速的工业增长正在发生。在前两个五年计划期间,也就是到1937年之前,同一时期的西方正陷于经济萧条,苏维埃的机器产量和金属制造业增长了14倍。苏联已在德国和美国之后成为世界第三大工业强国。

材料三 即使在常常可以享受特权的莫斯科,顾客们也不能保证买到他们所需要的肉、蛋和家禽也缺货。现在是春天了,但一如既往,蔬菜缺货我相信,只要我们改变我国经济工作的优先次序和组织结构,为我们的公民提供他们所需要的食品和消费品,我们就能成功地同资本主义竞赛。

——摘自《赫鲁晓夫回忆录续集》

(1)根据材料一,苏联经济得到恢复的原因是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括斯大林时期工业化建设采取的措施、取得的成就和遇到瓶颈的原因。

(3)材料三中赫鲁晓夫这番话说明了什么现象?你怎样认识赫鲁晓夫的反思?

| A.戈尔巴乔夫改革 | B.勃列日涅夫改革 |

| C.赫鲁晓夫改革 | D.新经济政策 |

| A.苏联农轻重比例严重失调 | B.改革要有正确的指导思想 |

| C.勃列日涅夫推行“新经济体制” | D.社会主义建设缺乏经验 |

| A.集体农庄的弊端得到了纠正 | B.改变优先发展重工业的策略 |

| C.将农业领域作为改革的重点 | D.农民生活水平得到一定改善 |