材料一 20世纪60年代中叶,在部长会议主席柯西金的主持下,苏联政府推行“新经济体制”改革,力图通过削减党和国家下达的计划指标,扩大企业生产经营自主权,以利润和奖金激发企业和职工生产积极性。“八五”期间,苏联工业总产值年均增长率达8.4%,国民收入年均增长率达7.7%。然而,1968年捷克斯洛伐克“布拉格之春”事件以后,勃列日涅夫等其他领导人认为,改革会把苏联引向“市场社会主义”,因而陆续收回了下放的权力,恢复了行政命令体制。虽然计划指标比原来减少,但企业的生产方向、产品品种和生产数量仍由国家规定,计划指标仍是企业绩效考核的关键尺度。20世纪70年代末,改革彻底失败。

——摘编自陈婉莹《试析苏联“新经济体制”改革失败的原因》

材料二 与农村相比,城市经济体制改革步履维艰。1984年3月,福建55位企业负责人发表《请给我们“松绑”》呼吁信,主张试行厂长(经理)负责制;实行干部职务浮动,能上能下;实行多种形式的内部工资制度和奖惩办法;允许企业自产自销等。其获得邓小平、项南等人的高度肯定,推动了《关于城市经济体制改革的决定》等国务院文件的出台。1984—1988年,福建工业总产值年均增长率等高达22.46%,比前五年翻了一番多。2014年5月,30位福建企业家致信中央,提出增强科技创新、发挥“海丝”优势、彻底打破所有制界限等建议,适应了社会主义经济体制全面深化改革的需要。

——摘编自黄文麟《敢为人先,勇于担当福建企业家“两封信”的记述与启示》

(1)根据材料一、二,概括中苏经济体制改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中苏经济体制改革不同特点出现的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析中苏经济体制改革的历史经验。

材料一 在战时共产主义时期,列宁强调,“只有共耕制才是出路,现在我们的任务是过渡到共耕制,过渡到公共的大经济”。战时共产主义结束后,1921年4月列宁在《论粮食税》中首次表述了他的合作社思想,指出“既然我们还不能实现到社会主义的直接过渡……所以我们应该利用资本主义(特别是要把它纳入国家资本主义的轨道)作为小生产和社会主义之间的中间环节(农业合作社),作为提高生产力的手段、途径、方法和方式”。随着新经济政策的实行以及农业合作化运动的展开,列宁对合作社的认识逐渐深化,其合作化思想也逐渐完善起来,并对后来产生了一系列深远的影响。

——摘编自曹英伟、卢婕《列宁农业合作化思想及其对中国农业改革的意义》

材料二 勃列日涅夫上台后,苏联当局在发展农业方面采取了许多措施,但还是跟不上国内需求的增长。从“九五”计划(1971—1975年)期间农业的执行情况看,农业产量的增长率就已经放缓了,“十五”计划期间农业的表现更糟糕。“九五”和“十五”计划期间,谷物产量的增长都比既定指标差多了。为了弥补国内消费的短缺,苏联不得不大量从国外进口粮食。苏联购买的要在1972年7月1日到1973年11月1日交货的粮食已大约有3100万吨,它的硬通货价值在20亿美元以上。整个“九五”计划期间,谷物净进口为 5500万吨,“十五”期间达到1.02 亿吨。从 1973年起,苏联在历史上第一次成为粮食净进口国。

——摘编自赵健《20世纪70—80年代中苏农业体制比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁农业合作化思想形成的背景及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪70-80年代苏联出现农产品供应困难局面的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,简要谈谈苏俄(联)农业政策对中国农业发展的启示。

材料一 美国进步主义资源保护论者、著名林学家吉福德·平肖把资源保护运动界定为“利用自然资源为最大多数人最长久地谋求最大福利”,认为应该由政府承担资源保护的主要责任。在这样的思想背景下,1933年3月21日,罗斯福总统向国会提交议案,很快成立了民间资源保护队作为新政的应急措施。年轻人通过参加保护队进行劳动获得收入来资助他们的家庭,在全国范围内推进对森林、公园和土地的保护,资源保护队将国家林业发展向前推进了20-50年甚至更多。尽管民间资源保护队在30年代以其出色的表现而颇得众望,但罗斯福没有能够说服国会宣布其为永久性的机构。

——摘编自滕海键《新政的奇葩:民间资源保护队》

材料二 60年代中后期,苏联各加盟共和国先后通过了专门的自然保护法;1972年苏联最高苏维埃通过了《关于进一步改善自然保护和合理利用自然资源措施的决议》。1975年,苏联把保护自然的任务单独设章列入了国民经济发展计划。1987年苏联党和政府制定了2005年前远景保护环境和合理利用自然资源的国家纲要,规定环境管理的职能分别“由不同类型的、担负不同职能的各级国家机构来实行”,在国家一级部委中担负环境管理职能的有11个,分别下设一个至几个专门的管理机关。

——摘编自宋萌荣康瑞华《20世纪60—80年代苏联解决生态环境问题的政策评析》

(1)根据材料一,概括美国民间资源保护队成立的原因。

(2)根据材料一、二,指出苏联在资源保护中的不同。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈对资源保护的认识。

【说一说】

二战结束后,虽然人们希望有一个和平稳定的环境来重建家园,但战争的胜利却向苏共高层证明了工业化和集体化的正确性,与美国的军备竞赛则又强化了这种体制。至赫鲁晓夫时虽然全盘否定了“斯大林”,但在改革中却一只脚迈向了民主,另一只脚又陷入教条主义和主观主义的泥潭。而勃列日涅夫一边进行积极的经济改革,一边不断加强党政集中领导制、干部领导终身任职制等,个人集权和特权思想逐渐泛滥。至戈尔巴乔夫时期,强大的阻碍机制致使经济改革举步维艰,并最终使其转向政治领域,加速了苏联剧变的历史进程。

——摘编自陆南泉《对苏联改革历史的回顾与再思考》

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,指出苏联改革失败的根本原因并谈谈你从中得到的认识。

【写一写】

第二次世界大战后,联邦德国推行向西方一边倒的对外政策,拒不承认战后欧洲边界,也拒不承认民主德国是一个独立主权国家,坚持不与和民主德国建交的任何国家(除苏联外)建立外交关系。这种政策大大限制了它的外交舞台和国际地位的提高。1969年勃兰特当选为联邦德国总理,推行“新东方政策”。勃兰特与苏联和波兰签订了条约,保证互不侵犯,承认欧洲各国现有的边界。通过外交努力,促使英、美、法、苏签署西柏林协定,解决了东西方在柏林问题上的对峙。联邦德国与苏联、东欧及民主德国的关系发展迅速,并进入联合国,在国际事务中的活动余地迅速扩大,两德的关系也得到了很大的恢复和发展,为统一注入了新的生机。

请回答:

(2)根据材料二并结合所学知识,指出推动两德统一的有利因素并分析其影响。

【说一说】

1973年6月勃列日涅夫访问了美国。苏联当时经济比较困难,希望同美国达成以互利为基础的、广泛的经济合作协议。苏联一直想驱散“一个噩梦——美国和中国建立针对苏联的轴心的可能性”。美国总统尼克松受到窃听事件的严重困扰,加之美国受到通货膨胀、美元危机的震荡,国际地位和影响明显下降,希望此次访问能够产生有利于尼克松的影响。访美期间,勃列日涅夫与尼克松多次会谈,并签署了“厚厚一套文件”:《苏美联合公报》《苏美关于防止核战争协定》《苏美农业协定》《苏美关于世界海洋研究协定》《苏美关于接触、交流和合作总协定》等。美苏双方极力渲染会晤的“友好”气氛,宣扬取得的所谓“成果”。然而,世界舆论却颇感担心。有报刊指出,这些协定“绝不意味着双方基本斗争的结束。两个大国的接近没有使斗争停止,而只是使斗争改变了形式。”

——摘编自《国际关系史》第十卷

请回答:

(3)概括指出勃列日涅夫访美的历史背景。

材料一 列宁认为:“在一个经济遭到破坏的国家里,第一个任务就是拯救劳动者”“最好的工人保险形式是国家保险”。1919年3月苏维埃政府发布《劳动保护和社会保证纲领》等法令。《伟大的创举中》一书指出:“公共食堂、托儿所和幼儿园……正是这些平凡的设施,在实际上能够解放妇女,减少和消除她们在社会生产和社会生活上同男子的不平等。”1977年颁布的苏联宪法规定,苏联实行全民社会保险制度,国家支付社会保险金,个人受保情况与其贡献和地位相关联。苏联的社保制度还包括退休养老制度、医疗保障制度、社会服务保障和补助金制度。

——摘编自房管顺《列宁论社会主义社会福利》

材料二 长期以来,消除绝对贫困、实现共同富裕,是中国共产党人的执着追求。新中国成立初期,扶贫对象主要是农村无法维持生存者;20世纪 80年代中期以前,中国政府的扶贫救济方式主要是给钱、给物等,用这种方式救急,不能实现真正脱贫。改革开放以来,扶贫对象逐渐从绝对贫困人口向低收入人群覆盖。扶贫目标由贫困区域发展为贫困县,深入到贫困村中具体的户和人。扶贫任务从解决农村温饱转为巩固温饱、脱贫致富。开发式扶贫成为扶贫的一项基本方针,`产业扶贫、科技扶贫、金融扶贫、教育扶贫、新型乡村旅游扶贫等等,多种多样的扶贫方式有力推动了农民脱贫,对其他发展中国家具有借鉴意义。

——摘编自郝志景《新中国70年的扶贫工作:历史演变、基本特征和前景展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析列宁颁布社会福利法令的背景。并说明苏联完善社会保险制度的条件。

(2)根据材料二,概括中国政府实施扶贫的特征。结合所学知识,简析中国政府致力脱贫的意义。

(1)赫鲁晓夫改革

①背景:

a、斯大林模式引发的问题日益显现:

b、农业堪忧,粮食紧张;

c、工业领域问题暴露;对斯大林的

d、1953年

②内容:

a、平反冤假错案,强调

b、加大

c、改革

d、打破对

③影响:

a、这些改革注入了某些

b、改革推进了

c、但改革没有突破

d、打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过作出

(2)勃列日涅夫改革

①内容:

a、前期:在工业领域推行“

b、后期:热衷于树立个人迷信,

②影响:改革只是对

(3)戈尔巴乔夫改革

①内容:

a、经济领域:承认

b、政治领域:取消苏共

②影响:经济改革收效甚微,政治改革造成思想混乱,

| A.苏联希望与美国共同主宰世界 |

| B.美国扭转了争霸劣势的局面 |

| C.苏联成为匹敌美国的超级大国 |

| D.苏联为改革营造和平的环境 |

材料一 苏联有许多学者以从列宁晚期著作中描绘出来的轮廓,把列宁的社会主义模式的主要特征归纳为以下几点:在国家计划范围内,为了劳动者的利益利用价值规律和商品货币关系;根据劳动的质和量付给报酬的原则;允许多元化的社会主义所有制形式存在……

——苏联《有关社会主义的现代概念》专题讨论会纪要(1989年)

材料二 20世纪50年代上半期,是中国计划经济体制形成时期。这个时期,由于朝鲜社争的爆发,中国的国家安全受到威胁,而国内落后的工业和众多的人口,使得建立独立工业体系和提高积累率成为促进经济发展的两个重要因素。在这种背景下,强大的政府自然要选择政府主导型的发展模式,而这种要求与中国共产党的社会主义目标相结合,就使中国走上了单一公有制和计划经济道路。

——摘编自武力《中国计划经济的重新审视与评价》

材料三 勃列日涅夫当政后重新恢复按地区生产特征建立统一的党组织与领导机关,取消赫鲁晓夫分别成立的工业党与农业党。为提高物质刺激,实行固定收购和超计划交售奖励的制度,从1965年到1979年,农产品共提价7次,1964年7月,苏联最高苏维埃通过《集体农庄成员优抚金和补助金法》,大大提高农庄的社会保障与保险基金。同时加大对农业的投资,农业投资占整个国民经济投资总额的30%以上。但由于农业劳动者实际上还是无权参与生产与经营活动,农庄理事会流于形式,加上仍是平均主义的分配方式,农产量始终徘徊不前

——摘编自《勃列日涅夫时期的经济改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁的社会主义模式的特征。

(2)根据材料二,概括促进中国计划经济体制形成的因素

(3)根据材料三并结合所学知识,概括勃列日涅夫农业改革的特点。简析其农业改革的影响。

9 . 20世纪,主要资本主义与社会主义国家不断改革经济,迎来不同的结果。阅读下列材料,回答问题。

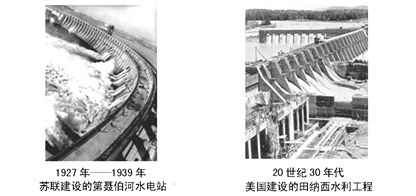

材料一

材料二五年计划引起了全世界的关注,尤其是因为同一时期西方经济的崩溃。社会主义不再是空想家的梦,它是发展中的事业。美国新闻记者林肯·斯蒂芬斯从苏联回国后声明:“我看到了未来,它行得通。”因此,原先的怀疑态度转变为真正的兴趣,有时转变为模仿。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出苏联、美国修建上述公共工程的背景。

(2)根据材料二和所学知识,列举战后资本主义国家“模仿”苏联的措施

| A.斯大林模式的弊端日益显露 |

| B.农业集体化的消极影响越来越明显 |

| C.人民生活水平不高 |

| D.国民经济面临全面滑坡、社会动荡 |