材料一 欧洲人是以商业和宗教这两种途径接近中国的,不过起初宗教交流就很活跃。明末清初,一批来华耶稣会士因精通中国文化而获得高官的赏识,其中最有名的是利玛窦。他们脱下僧袍,换上了儒服,通过与儒家学者们谈天、辩论,用三棱镜、自鸣钟和地理知识来激发他们的好奇心。汤若望精通天文,后来他在满清宫廷担任过钦天监监正的职务。耶稣会会士在皇室中发展了许多教徒。会士们将大约7000种西文图书带到了北京。17世纪时耶稣会士与中国学者合译出了大约380种著作,这些书多为神学著作,但也有一些涉及天文、数学、地理、医药、气象、机械、解剖学、动物学、逻辑以及欧洲政治和教育制度等方面的论文和专著。汤若望与利玛窦合作翻译出了欧几里德的《几何原本》一书。

——摘编自费正清《东亚:传统与变迁》

材料二 17—18世纪,在欧洲掀起了研究中国的热潮,伏尔泰、莱布尼茨、狄德罗、卢梭、歌德等人都饶有兴趣地研究中国文化。伏尔泰说:“中国是世界上唯一的将政治和伦理道德相结合的国家。”“欧洲王公及商人们发现东方,追求的只是财富,而哲学家在东方发现了一个新的精神和物质的世界”。莱布尼茨说:“全人类最伟大的文化和文明,即欧洲及远东海岸的中国,现在是集合在一起了。”“我们从前谁也不信世界上还有比我们伦理更完美、立身处世之道更进步的民族存在,现在从东方的中国,给我们一大觉醒。”

——摘编自冯天瑜《中华开放史》

材料三 康熙之后(十八世纪上半期)中西文化的联系竟为中断。雍正元年(1723年)明诏禁教,实际宣布对西方文化绝交。此后的一个世纪,是西方世界变化最大、进步迅速的时代,一系列重大事件尽皆出现于此百年之间。而我们全无所知,毫无所感。此间,以英国为首的对华贸易固然仍在继续,但英人所重视的是商业利益,一心想的是通过运销鸦片而多赚取中国的白银,绝不注意文化上的沟通。

——摘编自郭廷以《近代中国的变局》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括16—18世纪西学东渐和中学西传的社会背景。

(2)依据材料一、二并结合所学知识,分别说明中西方文化交流对当时中国和欧洲产生的影响。

(3)依据材料三及所学知识,分析导致中西方文化联系中断的原因及后果。

外国语与汉语之间互相借词使用,由来已久,成为印证历史发展的缩影。

材料一 秦朝到明代中期,进入英语的汉语借词主要是China(瓷器)、silk(丝)等几个音译借词。明代晚期到辛亥革命,英语中的汉语借词得到迅猛发展,主要是吸收了闽粤两地的语言发音习惯产生的音译借词,如Moyune(婺源茶)、Tsatlee(生丝)Coolie(苦力)等词汇。主要包括三个方面:1.有关饮食的有:bokChoy(小白菜)等;2.有关植物、水果的有:1ongan(龙眼)、ginseng(人参)等;3.有关商业组织、文化习俗的有:hong(商行)kowtow(叩头)、KungIteiFatChoy(恭喜发财)等。

——据陶岳炼《从英语中汉语借词看中国文化的影响》

材料二 20世纪上半期以来,出现了俄语词语被汉语借用的现象,尤其是1921年至1958年期间。例如:布尔什维克(Большевик)、红军( Красная Армия )、苏维埃(совет)、马克思列宁主义(марксизм-ленинизм)等。50年代,一款苏联女士服装风靡我国,这就是被我国女士称为布拉吉(платье)的连衣裙。

——据玛利娅《源于俄语的汉语外来词的分类和分析》

材料三 20世纪以来,特别是80年代改革开放后,经济贸易、文化方面的汉语借词越来越多地涌入英语。如:open—door policy(开放政策)、special economic zone(经济特区)、one Country,two system(一国两制)、Four books(四书)Five C1assics(五经)、Chinese herbal medicine(中草药)、kai shu(楷书)、Taichi(太极)等。

——据陶岳炼《从英语中汉语借词看中国文化的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代中期前后英语借词汉语现象的变化,并说明其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述俄语词语被汉语借用的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明英语借词汉语的意义。

材料一 儒家看重医学.重要的原因在于医学的治病救人与其提倡的爱人之仁相吻合,于是,医学就成了科学知识和伦理道德合一的学科,行医就成了仁知合一的化身。古代农业的繁荣和儒家憧憬的“仁政”、“德政”息息相关,因为只有农业发展了才能富民,而富民既是实施德政的表现,也是对百姓进行德教的表现。在经学方法占据主导和支配地位的古代中国,传统的科技著作在编纂体例上拟经化,不少传统科技著作往往以“经”命之,如医药学的《黄帝内经》《本草经》,数学的《算经十书》等。但正如李约瑟博士说的“搞天文学的人则有升迁的希望,行医是可能的,农业研究则一直受到尊重,但是,炼丹术则深为人们所鄙弃,至于掌握铁匠、水磨匠或者其他手艺人的技术,则被认为有失儒者传统。”

——摘编自孙军红<论中国古代科技的特征》

材料二 在人文主义思想的推动下,古希腊人的那种注重研究自然界的奥秘的传统在文艺复兴后得到了全面的继承和发扬,人们把探索自然界看成是生活的一部分,看成是最有价值的事。因此,探索研究自然界不仅成为合法,而且成了人们热衷的事。从13世纪到15世纪,欧洲陆续办起了许多世俗学校。事实上,人文主义的教育观和教育内容不仅培养出了大量的艺术家、哲学家、思想家,同时也培养出了一大批一流科学家。现在看来,没有人文主义传统在西方的全面继承和发展,就不可能有近代意义上的学校和教育,当然就不可能诞生出像哥白尼、达·芬奇、伽利略这样的科学人才,而没有这样一流的科学人才,近代科学的诞生就是一句空话……从世界科学中心转移的过程和原因看,我们完全有理由相信,开放的民主政治制度和宽松自由的学术氛围是促进科学繁荣的重要条件,而这些正是人文主义传统所结出的果实……对近代科学诞生作出早期贡献的人文主义者开普勒热衷用数学方法来揭示自然界的奥秘。

——摘编自钱兆华《人文主义对西方近代科学诞生的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代科技的特点并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明人文主义推动近代自然科学兴起的主要表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对科技发展的认识。

材料一:戊戌变法时期,教育救国的思想已经屡屡见诸报章,严复、梁启超等维新派人士都曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”有的还说:“兵战不如商战,商战不如学战。”清朝统治集团中的一些高官要员,如张之洞等也强调“西国之强,强以学校”,中国只有大规模“兴学育才”,方能“勉图补救”,否则“不但和与战均无可恃,即幸而战胜,亦无益于根本”。“百日维新”期间,光绪皇帝下诏兴办新式学堂,培养新型人才,以为时用。但变法不久就遭遇失败,许多新式学堂未及开办即告夭折,教育救国思想也随之陷于低潮。

——朱英《中国近代史十五讲》

材料二:实业救国是近代中国又一影响较大的救国思潮。20 世纪初,张謇曾对实业作过这样的解释;“实业者,西人赅(包括)农工商之名。”并认为:“以棉铁为主要,以类于棉之稻麦,类于铁之煤为从要,其它如水利、如电、如铁路、如汽车为次要。”郑观应认为,中国商务之所以不能振兴,其原因“上在官而下在商。官不能护商,而仅能病商”,并提出了革除这一弊政的具体办法:一是设立商部,二是“重订税则,厘正捐章”;三是设商学;四是设立商务所;五是委任熟悉商务的大臣主持商政。

——中华书局《中国近代史资料丛刊续编》

材料三:孙中山提出革命进化的观点。他说,欲救亡图存,“革命为唯一法门”。即认为不推翻清王朝,中国决无生存于竞争世界的希望。……共和制度是当今世界止最好的制度,中国应当取法乎上,直接建立共和制度,“方才是人力的进步”。

——汤奇学《孙中山的社会进化思想述评》

(1)根据材料一,简要评述晚清时期“教育救国”的思想和实践。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代有识之士振兴实业的主张并加以评价。

(3)根据材料三,概括孙中山革命进化论的主要观点。结合所学知识,简评进化论对中国近代社会产生的积极影响。

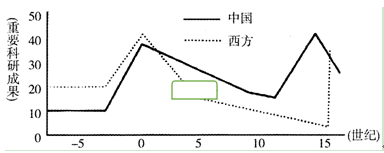

5 . 材料一 图为中国、西方古代科技成果比较。

材料二 农业的产生,为人类文明的进步奠定了坚实基础。我国是世界农业起源地之一,古代中国以农立国,农耕文明长期居于世界先进水平,精耕细作是我国传统农业经济的一个基本特征。14世纪后,西方工商业经济得到了很大的发展,资本主义萌芽出现并不断得到成长与发展……随着文艺复兴的深入发展,人们对自然界各种现象的认识也产生了革命性的变化。面向世界,注重实践的精神,激励人们以科学的态度和全新的思想方式探索和解释自然现象。生产经验的积累,技术能力的提高,也为科学研究创造了条件。

——吴于廑、齐世荣《世界通史》

材料三 《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

| 类别 | 数学 | 天文历法 | 地学 | 化学 | 农学 | 机械 | 水利 | 轻工 | 兵器 |

| 项数 | 22 | 25 | 25 | 9 | 35 | 7 | 17 | 8 | 8 |

科学发现始终是在继承与突破传统认识的过程中不断向前发展的。由于观测技术的进步,中世纪末期,一些具有进步思想的哲学家和天文学家对基督教宣扬的地球中心说提出质疑。哥白尼在研究了大量古希腊哲学和天文学著作基础上,经过长期推算,提出“日心说”建立起一个新的宇宙体系——日心体系。意大利物理学家伽利略在比萨斜塔上做了“两个铁球同时落地”的著名实验推翻了亚里士多德“物体下落的速度与质量成比例”的学说……1781年,一些科学家根据万有引力理论,通过大量的计算先后发现了海王星与冥王星。

材料四 1956年,国家编制出《十二年科技发展远景规划》,本着“重点发展,迎头赶上”的方针,确立了国家重点科技任务和发展尖端科技的紧急措施,再全国范围内掀起一个“向科学进军”的热潮。截止到1970年,我国国防科学技术领域以及航天领域取得一系列震惊世界的重大成就。

——据人民版历史教材必修三整理

请回答:

(1)依据材料一和所学知识指出中国在世界科技发展史上地位的变化?根据材料二分析中国在世界科技发展史上地位变化原因。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,请从主要领域和研究方法两方面比较中国古代科技与西方近代科技有何不同特点?

(3)依据材料四和所学知识,指出自社会主义制度建立以来(1956年)到1970年,我国国防科技领域及航天领域取得一系列震惊世界的重大成就的表现。

材料一 封建时代的国王可以任意剥夺工商业者的私有财产,因此,法国资产阶级强烈要求保护公民的私有财产。所以法国《人权宣言》强调“私有财产神圣不可侵犯”。后来,资产阶级统治者认识到单凭国家的力量,无法解决经济建设和社会发展遇到的诸多问题,于是越来越重视对私有财产的征用及其补偿问题,1793年,法国宪法的前言这样表述:“除非经合法认定的公共利益所需要,而且在公平预先赔偿的条件下,任何人的财产的最小部分在未得其同意之前,不得受到剥夺。”1958年,法兰西第五共和国宪法规定:议会可以通过“有关企业国有化和国有企业的资产转为私人所有”的法律规定。

——摘编自《中外宪法私有财产权保护之比较——兼议我国“私有财产不可侵犯”的入宪》

材料二

第十三条:公民的合法的私有财产不受侵犯。国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

第三十九条:中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

——2004年《中华人民共和国宪法》

(1)根据材料一,指出法国资产阶级对私有财产态度的变化,并结合所学知识分析其变化原因。

(2)根据以上材料和所学知识,分析中法两国在公民财产权保护方面的规定有何相同之处,并加以简要评价。