材料一 20世纪50年代中期,中国的国防工业、基础工业和科学技术都有了较快的发展,在尖端技术领域汇集了一批高水平的专家,并开展了一些科研工作,有了一定的基础。同时,苏联政府也表示愿意在原子能及导弹技术方面给予中国援助。1955年,中共中央书记处扩大会议做出发展原子能事业的决定。1958年中共中央决定成立国防科委,统一领导核武器、导弹武器和常规武器装备的科研工作。20世纪60年代初,中国国防科技工业已初具规模,国防科技工业的领导管理体制也做出相应的调整和改变。到20世纪60年代中期,中国已逐步建设了兵器工业、航空工业、造船工业、军事电子工业以及包括导弹核武器和航天技术的国防尖端工业;先后组建了导弹、核武器、飞机、舰艇、军用无线电、兵器等研究院,初步建立了比较配套的国防科技工业体系。

-摘编自姬文波《20世纪五六十年代中国国防科技工业领导管理体制的形成和发展》

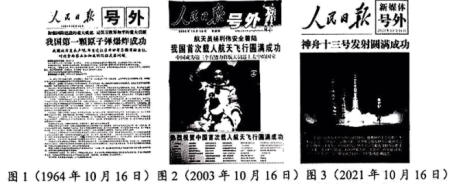

材料二 2021年10月16日神舟十三号圆满发射成功后,中国共产党中央委员会机关报-人民日报在微博上发了一条“跨越时空的同一天”并配上下面三幅图片(见图1、图2、图3),由此引发网友的热议。从中可以看到,跨越时空的同一天,记录着一代代中国人踔厉奋发、笃行不怠的前进历程。

(2)根据材料二并结合所学知识,从上述图片中任意提取信息并自拟论题加以论述。(要求:论题明确,持论有据,逻辑严谨,表达清晰)

时代中的旗袍变革

旗袍,源于满人长袍。起初,宽腰直筒,便利耕牧征战。不仅如此,为实现身份区分,满人贫民旗袍多为不开衩或两开衩,皇帝所着旗袍为四开衩。

20世纪初,新文化运动和西方思想的传播,推动了中国服饰的改变。旗袍开始融入多元化的西方流行元素,改变了传统宽松直筒的特点,更有助于凸显女性身材的曲线感。不仅如此,西方裁剪和缝纫技术的传入,使裁剪和缝纫技术更加立体。更凸显了中国女性的韵味和美感。

20世纪中叶,国内政局动荡不安,物质极为贫乏,旗袍在设计上开始摒弃传统的“华而不实”,追求简洁、轻便。如无袖旗袍开始流行,整体长度也不断缩短。这种趋势一直流行至抗战胜利。

建国之初,妇女穿衣服都学解放区的样子,鄙夷穿红戴绿的“资产阶级小姐”。“努力工作、艰苦朴素”是那时常挂嘴边的口号。人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间。

随着改革开放的到来,中国发生了翻天覆地的变化,设计师将旗袍所孕育的韵味及特色与现代流行因素相结合,使旗袍款式更加多元化,推动中国旗袍走向国际舞台。

——摘编自张成义、李群英《中国旗袍造型艺术元素的审美演变及其文化传承》

以“时代中的旗袍变革”为题,写一篇历史短文。(要求:立论正确,史论结合;表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰。)| 年份 | 奖牌 | 中国冰雪运动发展 |

| 1980年—1992年 | 15篇 | — |

| 1994年—2006年 | 12篇 | 1篇 |

| 2010年—2022年 | 10篇 | 30篇 |

| A.国家工作重心的转移 | B.中国冬季运动的普及 |

| C.社会体育观念的发展 | D.竞技体育项目的减少 |

| 历史阶段 | 时间 | 重大举措或主要成就 | |

| 过渡时期 | 1949—1956年 | 政治 | 巩固新政权、建立社会主义制度 |

| 经济 | 恢复国民经济、实施“一五”计划 | ||

| 外交 | 开创独立自主的和平外交 | ||

| ① | 1956—1978年 | 文化 | 涌现出无数典型和英雄模范人物,形成特定内涵的时代精神 |

| 经济 | 建成比较完整的工业体系和国民经济体系 | ||

| 外交 | 70年代打开新局面,迎来新中国又一次建交高潮 | ||

| 改革开放新时期 | ② | 政治 | 祖国统一大业迈出重要一步,达成“九二共识” |

| 经济 | 经济总量跃居世界第二 | ||

| 外交 | 国际影响力不断扩大,展示负责任世界大国形象 | ||

| 思想 | 中国特色社会主义理论体系提出(邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观) | ||

| 中国特色社会主义新时代 | 2012年—现在 | 政治 | 中共十九大准确认识了我国当前社会主要矛盾 |

| 经济 | 全面建成小康社会,经济总量稳居世界第二 | ||

| 外交 | 中国特色的大国外交,打造人类命运共同体 | ||

| 思想 | ③ | ||

(2)根据表格内容和所学知识,为表格拟定一个标题。

(3)综合上述内容,谈谈你的认识。

材料一 明朝,国家不再像过去只是采取消极的招邀和奖励外商来华进行贸易,而是先后七次派遣郑和率船队远航,经历了30余国,他每到一地都以中国的丝绸、瓷器等物换取当地的特产或馈赠当地国王,并且每次回航还邀请各国使节来中国访问。欧洲殖民者东来后,葡萄牙人开辟了由欧洲经印度果阿、南洋群岛、澳门至日本的航线。驻菲律宾的西班牙殖民者也开辟了中国-菲律宾-墨西哥贸易航线,这条航线通过广州和福建的海商,供给马尼拉丝绸、瓷器、绵纱、棉布等物,再由马尼拉大帆船运到墨西哥和秘鲁,也被称为太平洋上的“丝绸之路”。明朝海上丝绸之路经营海外贸易可以获得巨大利润,无论是严格执行海禁时期,还是开放海禁时期,对外贸易活动一直没有中断过。

——摘编自李萍《明代海上丝绸之路”与广州对外贸易》

材料二 从古代“丝绸之路”到今天的“一带一路”也并非凭空跳跃,而是有一个漫长的变迁过程。中国的近代历史是一个屈辱与振兴并存的转型时期,无疑也给丝绸之路打上了时代烙印。从“近代丝绸之路”的内容看,“西学东渐”是主线,但中国也在开放中艰难发展。特别是晚清民初,我们从大量的时人旅行记中可以看到驼队马帮活动频繁,都带有大量的丝绸。海上丝绸之路更是商埠大开,口岸林立,只是中国先有条约开埠,后有自开商埠。民国时期,中国丝绸被纳入世界市场体系,价格变动受国际市场需求决定,曾经一度出现繁荣局面,南浔出了许多著名的丝绸商人,形成了“浔商”群体。辛亥革命后,清朝灭亡,原来对边疆民族王公贵族的丝绸赏赐及贸易活动停止,陆路丝绸之路受到影响。随着国际市场萧条,法国、意大利、日本等国先进丝绸制品的竞争排斥,技术落后、式样陈旧、单调的中国传统丝绸急剧衰落。改革开放后,中国提出开通“欧亚大陆桥”,又提出以古代陆路丝绸之路为基础的“新丝绸之路”,到了2013年,中国提出“一带一路”倡议,丝绸之路进入以“我”为主的发展新时期。

——摘编自王健《“近代丝绸之路”:从“丝绸之路”到“一带一路”历史跨越的重要节点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明代海上“丝绸之路”的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代“丝绸之路”与明代“丝绸之路”的主要不同之处,并说明中国提出“一带一路”倡议的可行性条件。

| A.使发展中国家摆脱了落后 | B.促成了公平合理国际新秩序 |

| C.有利于完善全球治理体系 | D.改变了一超多强的世界格局 |

| A.成功发射了第一颗人造卫星 | B.巨型计算机已研制成功 |

| C.载人航天技术取得重大成就 | D.西气东输工程捷报频传 |

| A.始终体现以人民为中心的思想 | B.顺应了改革开放的时代要求 |

| C.推动了中国经济体制改革完善 | D.根源于国际环境的风云变幻 |

| A.成为一个工业生产强国 | B.形成较为合理的工业产业结构 |

| C.成为一个工业生产大国 | D.建成比较完整的现代工业体系 |

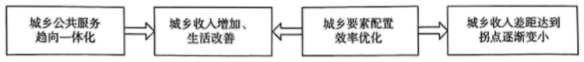

| A.国民经济的调整 | B.第三产业的兴起 | C.城乡地位的改变 | D.改革开放的深入 |