材料 下图是中国社会主义青年团的机关报《中国青年》第126期封面,1926年6月出版,封面是丰子恺的画。画中一个青年战士骑在一匹战马上,意气风发,挽弓搭箭,准备发射。这幅画取材于历史上“射塔矢志”的故事。史书记载:唐代,青年将领南霁云突出敌军包围,向贺兰进明求救。贺兰不肯出师相救,但欣赏南霁云之壮勇,“强留之,具食与乐,延霁云坐”。面对美食,还有席前的美女歌舞,南霁云厉声说道:“此矢所以志也。”这幅画从《中国青年》第126期到第146期,整整刊登了二十一期。

——摘编自刘一丁《中国新闻漫画》

提取材料中的图文信息,结合中国近代史,简要评析《中国青年》杂志连续以丰子恺这幅画作为封面的现象。(要求:评述合理,史论结合,逻辑清晰)材料一 16—18世纪,印度莫卧儿时期的纺织品主导了世界纺织品市场。印度可以按照客户的不同需求做出相应的设计,而且还能满足不同地区客户的色彩偏好,深褐色、黑色与深红色网格图案被泰国人喜爱,那些锯齿状边框、边缘部位采用几何图案或小花朵的设计样式被东南亚的人追捧,而大量开花的植物、树木图案的纺织品被运往了欧洲。随着欧洲商人对印度棉纺织生产控制的逐步增强以及进口量的增加,欧洲各国国内传统的毛纺织业、亚麻纺织业以及刚起步的棉纺织行业均受到了一定的威胁。于是一系列的保护主义措施被提上日程。1700年,英国议会颁布禁止法令,“绝对禁止印度、波斯和中国的印花织物输入,但是可以进口白棉布到英国进一步加工。同时,允许英国作为中转国将印花织物输送到其他地区”。

——摘编自杨静《从贸易角度看纺织文化的交流互鉴——以16—18世纪的莫卧儿王朝为例》

材料二 在18世纪末19世纪初,英国棉纺织品的出口总值由1780年的355060英镑上升到了1790年的1662369英镑,再上升到了1802年的7624505英镑。这种持续的增长最终导致棉纺织品的出口取代了英国传统的民族工业—毛纺织产品的出口。正是在18世纪中后期英国棉纺织业的迅猛发展中,出现了国际性的劳动分工,以英国为中心的世界经济体系开始建立,世界逐渐成为一个统一的经济单位,第一次经济全球化在英国的棉纺织贸易中逐渐形成。

——摘编自杨松《近代英国棉纺织业发展研究(1760—1860)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括莫卧儿时期印度的棉纺织品能够享誉世界的主要原因,并分析以英国为代表的欧洲各国采取的保护主义措施所产生的影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析英国棉纺织业的发展与经济全球化之间的关系。

材料 街上到处都是顾客,他们购买来自斯里兰卡的珍珠项链,佩戴着由非洲象牙雕刻而成的装饰品,使用添加了稳定剂(来自中国西藏和索马里)的香水、由波罗的海的琥珀制成的小瓶子,以及各式各样的沉香木家具。空气中弥漫着外国熏香的气味。附近的一家商店出售着价格昂贵、工艺精巧的产品。你来到朋友家做客,她会端给你一杯散发着独特香味的冷饮。这家人炫耀着他们新买的东西:一张由爪哇檀香木制成的精致桌子,上面摆放着一只雕工精湛的犀牛角。屋里的许多小摆设看上去都是进口的,彰显着你朋友的国际化品位。这座城市与遥远的地方有着许多联系,听起来像是一个现代化的大都市,但这就是公元1000年中国城市泉州的样子。

——摘编自(美)韩森《公元1000年:全球化的开端》

有学者认为,公元1000年标志着全球化的开始。这是贸易路线在世界各地形成的时刻,货物、技术和人们得以离开家园,去到新的地方。随之而来的变化是如此深刻,以至于普通百姓也受到了影响。请评析该学者的观点。(要求:观点明确,史论结合,不能重复材料)材料 学者在张居正研究中,尽管对其在神宗即位后的身份有不同的认识,有的称其为“政治家”,有的称其为“著名首辅”,有的称其为“改革家”,但在叙述其政绩时,大都不加辨析,以“改革”“改良”“中兴”等词来表述其行政特点……《中国人名大词典》认为张居正“在任时厉行革新。推行考成法,整顿吏治,清丈田亩,在全国推行一条鞭法,改革赋役制度,把各项税收合而为一。用潘季驯浚治黄、淮。执政十年,成效卓著”……美国学者阿瑟·沃尔德隆认为张居正“并没有推出什么富有想象力的新政”,其在世时,“他所支持的防御和对外政策得到了继续。但是,这些政策依赖于他的特殊权力的支持……他没有能够重新改组机构,而只是利用个人权力控制住了他们。”

——摘自田澍《正德、嘉靖之际的政局剧变与明朝改革的轨迹》

(1)据材料概括张居正执政时的主要作为。(2)结合所学知识,从材料中选择张居正的一种身份及其对应观点予以评析。

材料 茶叶种植在印度的萌芽源于英国博物学对海外经济作物的移植热潮。阿萨姆土生茶树的发现成为了英国摆脱对华茶依赖的关键点。阿萨姆茶叶试验种植与生产获得成功后很快实现了规模化生产,并带动了印度北部地区以及南部地区的茶业发展。英属印度茶业采用了英国殖民统治背景下资本主义工资制结合半奴隶制种植园的生产和组织形式,大量引进外来劳工成为廉价的非自由劳动力,压低生产成本;加之以英国先进的科学知识与机械技术,实现茶叶种植与加工技术的科学发展,提高了生产效率。由此,印茶获取了在国际茶叶贸易上的成本比较优势,但大规模的茶业移民劳工给英属印度的近代发展带来了深刻的影响。各种因素的交织使其成为了阿萨姆民族分裂问题的重要源头和发展阶段。

——摘自宫珏《英属印度茶业的发展及影响研究(1830-1945)》

(1)根据材料,概括印度茶业种植业产生的原因及其发展特点。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析印度茶业种植业的影响。

材料 广告是社会生活的一面镜子,是生活嬗变的记录者,征婚广告的出现折射出近代中国社会变迁的艰难足迹。

1902年6月26日《大公报》上刊登乐于奉献的中国历史上第征婚广告。发布这则广告的男士并未提供自己的信息,只提出了对所求女士的要求:“一要天足(未缠足》;二要通晓中西门径;三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国旧有之陋俗,如有能合以上诸格及自愿出嫁,又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可。请即邮寄,亲笔覆函,若在外部能附寄玉照更妙。”

从1922年到1936年在《大公报》刊登的征婚广告中,男士征婚者有56人,明显占优势。在自我描述信息中,有学历者占多数,其中有中学1人,大学15人,硕士1人,留学生8人,共25人,45%;女士征婚者提及自己的学历的,中学学历7人,师范7人,大学2人。

征婚广告中大多反叛婚姻观的传统束缚,大多数都提到了要求女子"不缠足"。征婚者大多对别的学历提出了要求,72个征婚男士中有43人对女方的学历提出了要求,其他的也强调要能“亲自书写信函"。女性征婚者中基本都提出了中学以上的学历要求。

男士征婚广告中多强调自己“月薪百五十元”"有相当地位”“有相当职业"等内容,而女士征婚中则多要求对方"月供五十元生活费""有高尚职业""月新二百上下”。

——摘编自孙会《《大公报〉的征婚广告与近代社会变迁》

根据材料,结合所学知识,对《大公报》征婚广告所反映的历史现象进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。

材料 15世纪末,美洲大陆逐渐被欧洲认知。在欧洲人看来,这个被命名为美洲的大陆,能看见的所有事物——土著的生活、动物的种类等,一切都和欧洲、非洲、亚洲不一样。那里有多样的物种、丰富的黄金矿藏。在进入美洲大陆的欧洲人眼中,土著缺乏宗教信仰,生活十分原始,没有科学,没有文字,除了一些绘画中保留着晦涩不清的记忆以外,他们没有自身的历史记载。当时欧洲人编撰的有关美洲的文本,尽管编著者职业不同,国籍不同,但他们都将战争的起因归结到美洲土著身上。白人总是表现得彬彬有礼、友好:而土著人则十分奸险,不断制造出抢劫和谋杀。随着土著与白人战争的进行,土著们又变得像妇女般懦弱不堪,成百上千的土著总是敌不过几个白人。新世界的某些现实也刺激着欧洲人,他们发现古典史学家对人类文明的描述,不能够说明欧洲人在美洲所发现的文化,甚至有人怀疑基督教是否为唯一正确的宗教?

——摘编自何文华《地理大发现时代欧洲建构的“美洲形象”》

(1)根据材料,概括地理大发现时代欧洲人建构的“美洲形象”。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析地理大发现时代欧洲人对“美洲形象”的建构。

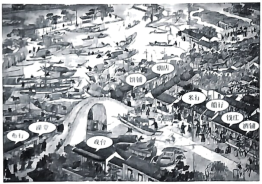

材料 下图为《姑苏繁华图》(局部)。它是清代宫廷画家徐扬创作的一幅纸本画作,完成于18世纪中后期。该图以苏州当时繁华景象为创作内容,构思巧妙,笔墨精道,气势宏大。虽不免有粉饰之处,但与历史文献相印,不失其实,故不愧为一件写实的杰作,是研究二百多年前“乾隆盛世”的形象资料。粗略计算,全幅画有各色人物1.2万余人,各色房屋建筑2140余栋,各种桥梁50余座,大小官船、货船、客船、杂货船、画舫以及竹筏等400多条,各种商号招牌200余块,涵盖了珠宝、乐器、盆景和丝绸等50多个手工行业。作者在题跋中写道: “钦惟我国家,治化昌明,超轶三代,幅员之广,生齿之繁,亘古未有。臣幸遭逢之盛,图写太平,为盛世滋生图一卷,臣执艺所有事也……我皇上銮舆再奉,行庆施惠,有加无已。斯地斯民,故能感激鼓舞,乐乐利利,交相劝勉,共为盛事之良民。”

——摘编自杨琪《中国美术五千年》

根据材料并结合所学知识,任选一角度,评析《姑苏繁华图》所反映的乾隆盛世。(要求:观点正确,史论结合,逻辑严谨)材料

| 书名 | 摘编内容 |

| 胡适《再论中学的国文教学》(1922年) | 中学国文的理想标准是:人人能以国语自由发表思想;人人能看平易的古书;人人能做文法通顺的古文;人人有懂得古文文学的机会。 |

| 徐复观《中国人的耻辱,东方人的耻辱》(1961年) | 胡适由过分的自卑心理,发而为狂悖的言论,想用诬蔑中国文化、东方文化的方法,以掩饰自己的无知,向西方人卖俏,因而得点残羹冷炙,来维持早已掉到厕所里去了的招牌。这未免太脸厚心黑了。 |

| 唐德刚《胡适杂忆》(1996年) | 胡适之先生的了不起之处,便是他原是我国新文化运动的开山宗师,但是经过五十年之考验,他既未流于偏激,亦未落伍。开风气之先,把我们古老的文明,导向现代化之路。熟读近百年中国文化史,群贤互比,胡老师是当代第一人。 |

| 吴根友《简论五四新文化运动前后胡适的“历史观”》(2013年) | 改革开放以来的近40年来,学术界对胡适的整体评价逐渐由负面转向正面,进而更加全面,对其“历史观”学术价值与产生的问题分析,也趋于客观。 |

(2)指出徐复观、唐德刚、吴根友三位学者对胡适评价的倾向,结合史实简述各自的依据。

材料一 《晋书·桓温传》记有东晋大将桓温的一段话:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,权幸扬越。”《十六国春秋》记十六国时原西晋旧臣贾坚仕于前燕,(东晋)士子荀羡劝说贾坚说:“‘君父、祖世为晋臣,奈何背本不降?’坚曰:‘晋自弃中华,非吾叛也。民既无主,强则附之。’”贞观时,给事中杜楚客在谈及北方突厥时云:“今令其部落散处河南,逼近中华,久必为患。”《唐律疏议》规定:“造畜蛊毒,所在不容,摈之荒服,绝其根本,故虽妇人,亦须投窜,纵令嫁向中华,事发还从配遣。”

材料二 梁启超在20世纪初逐渐形成了自己的“中华民族观”。梁启超认为:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。在于本国,人之独立,其在于世界也,国之独立。”“吾中国言民族者,当于小民族主义之外,更提倡大民族主义。小民族主义者何?汉族对于国内他族是也。大民族主义者何?合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。”“现今之中华民族自始本非一族,实由多数民族混合而成。”“究我之此论,其将唤起我民族共同之感情,抑将益增长我民族畛域之感情。”

(1)指出材料一中“中华”一词内涵的变化。结合时代背景,分析变化的原因。(2)根据材料二,结合所学,评析梁启超的“中华民族观”。