材料一 十月革命后,如何在俄国组织和建设社会主义,摆在了列宁及布尔什维克党面前。列宁对此从理论上和实践上进行了艰苦的探索。战时共产主义政策是在战争环境中被迫采取的一项应急措施,却被视为向社会主义过渡的有效途径,这与列宁的直接过渡思想有着密切关系。1921年,苏俄放弃战时共产主义政策,开始实行新经济政策。这一政策允许局部地恢复资本主义,尤其是在农业和贸易方面。不过,列宁设法使国家控制了土地所有权,控制了他所称的“制高点”(银行业、对外贸易、重工业和运输业)。对列宁来说,新经济政策并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。新经济政策的实施,说明了战时共产主义的终结和列宁思想的根本转变,表明建设社会主义不是教条的和一成不变的。

——摘编自宋才发《论列宁从“战时共产主义”到新经济政策思想的历史嬗变》

材料二 列宁主导下实行的新经济政策与中国的经济体制改革虽相隔数十载,但其实质都是通过市场经济道路建设社会主义,两者路径相似而结果殊异。列宁坦率地承认:“由于我们企图过渡到共产主义,到1921年春天我们就遭到了严重的失败。”无独有偶,中国在“文革”后也面临着严重困难。两国领导人都在困难中敢于实践,列宁写道“现在一切都在于实践……由实践来修正,由实践来检验”。 中国的经济体制改革则始于农村,后来迅速出现了一个经济发展的新高潮。俄共领袖中,多数人并非把新经济政策视为要长期坚持的建设社会主义的战略举措。与苏联的情形不同,中国在改革中虽经曲折,但中共几代领导核心坚持改革的方向和决心从不曾动摇过,也得到了人民群众的广泛支持。

——摘编自赵大兴《同途殊归——苏联新经济政策与中国社会主义市场经济改革成败原因比较分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括苏俄从战时共产主义转变到新经济政策的背景。(2)根据材料一、二并结合所学知识,比较苏俄(联)新经济政策与中国经济体制改革的异同。

| A.太平天国兴起的背景 | B.戊戌变法失败的原因 |

| C.义和团运动加速了清朝的灭亡 | D.辛亥革命能够成功的社会基础 |

材料一 1925年1月,中共四大召开。在这次会议上,“地主”开始成为农民痛苦的直接原因和首要原因及农民革命的主要对象。会议通过的《对于民族革命运动之议决案》中称,作为“帝国主义之工具”的广东大商买办阶级和“剥削农民的地主阶级还没有利害的冲突”,“广东的农民与地主之争斗,工人与大商买办阶级之争斗,小商人与军阀之争斗,都很明显”,在具体分析农民运动兴起的原因时更用“中国地主重组和军阀战争、官厅苛税及外货侵入之影响”一言以蔽之。《对于农民运动之议决案》制定了“结合中农,佃农,贫农,雇农以反对大地主”的政策。

——摘编自杨泰龙《革命与农民:中共对农民革命的认知演进与理论建构》

材料二 据相关文献统计,到1924年年底,广东全省有14个县成立了农会,入会农民有18万多人。到了1925年5月,广东省还成立了现代中国第一个省级农会,这个农会的成立标志着广东农民运动达到高潮。到1926年,广东省的农民协会会员有62万多人。

——摘编自罗歆宏、刘建强《中国共产党在大革命和土地革命时期对“三农”问题的探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析大革命时期中国共产党农民革命理论形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评价大革命时期中国共产党的农民革命理论。

材料 第二次柏林危机前,阿登纳政府认为,联邦德国自己是无法完成德国重新统一的,只能依靠西方大国的力量来实现。柏林危机及西方盟国在危机中的表现,对联邦德国政坛力量格局的变化产生了深远影响,主张与苏联、东德接触,直接谈判解决德国统一问题的政治力量开始上升。1963年10月15日,阿登纳辞去联邦德国总理职务。1969年9月,勃兰特当选联邦德国总理,他积极利用东西方关系缓和的大背景,全力推行“新东方政策”,改善与苏联和东德的关系。勃兰特对苏联和东德的政策调整和外交行动,反过来又推动了东西方关系的进一步缓和,从而为西柏林问题和德国问题的解决创造了良好条件。

——摘编自周耀勇《第二次柏林危机与联邦德国统一政策的转变》

(1)根据材料并结合所学知识,分析联邦德国统一政策转变的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析勃兰特“新东方政策”的积极作用。

材料一 朱熹认为,“夫仁政,必自经界始。经界不正,井地不均,榖禄不平。是故暴君污吏必慢其经界。”明代顾亭林也说:“如春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹尊周王,而七国则绝不言王矣。”在这种战争硝烟味极浓的政治环境中,孟子向统治者推行以德化人的“王道”理论势必行不通。

——摘编自肖观梅《浅析孟子政治思想在战国不被重视的原因》

材料二 赵宋王朝依靠文人,大兴科举,平民士人因此而崛起,具有了强烈的自觉意识,逐步走上了政治舞台。宋代自开国创制以后的几十年里,社会积弊很深,政治气氛越来越消极。同时统治者借佛、老思想粉饰太平,以佛、老那种清静、无为来为他们的因循守旧作辩护。这种不思进取、无视社会矛盾日益尖锐的社会事实,促使有忧患意识的儒者同时发出了辟佛、老和改革政治的呼声。唐末五代是人欲炽盛、天理不存的时代,士人无耻,学风不正,有识之士多认为惟有重振儒学才能磨砺士气,重建道德。因此,复兴儒学是解决一切难题的唯一途径。

——摘编自叶平《北宋儒学复兴的社会原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孟子政治思想在战国时期不被重视的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代儒学复兴的社会背景。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代儒学发展的认识。

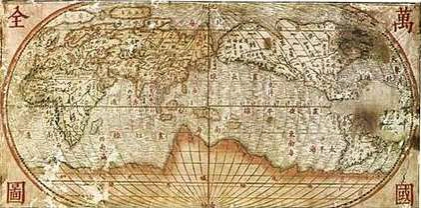

材料一 下图为西方传教士利玛窦送给明万历皇帝的礼物——《坤舆万国全图》(摹本)

材料二1584年,当利玛窦第一次在广东肇庆向中国人展示世界地图时,一些士大夫对于地图不是将中国放在中央而是推到东方一角上,提出愤怒抗议。为迎合中国人的观念,利玛窦“抹去了福岛的第一条子午线,在地图两边各留下一道边,使中国正好出现在中央",以此为基础绘制成《坤舆万国全图》。即使如此,明清时期的典籍大多仍然怀疑利玛窦等人宣传的近代世界观念,视之为“邪说惑众"。当利玛窦、李之藻、徐光启等人过世后,世界地理知识很快被人所遗忘。直至鸦片战争爆发后的1842年,作为最高决策者的道光皇帝还曾向将军奕经询问:英吉利国距内地水程,据称有七万余里,其至内地所经过者几国?克什米尔距该国若干路程,是否有水路可通?该国与英吉利有无往来?

——摘编自王艳娟《论鸦片战争前后国人对外部世界的认知》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析《坤舆万国全图》出现的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明《坤舆万国全图》在鸦片战争前不受重视的原因,并谈谈你的启示。

7 . 材料 新中国有一位外交家非常特别,是半路出家,却为新中国的外交屡建奇功。他就是传奇上将——李克农。他是朝鲜停战谈判中朝联合代表团第一指挥官。1951年5月31日,美国表示准备以任何方式与中国共产党人讨论结束朝鲜战争问题。6月23日苏联提出关于和平解决朝鲜问题的建议,当天美国就表示同意。朝鲜谈判的信息传来后,毛泽东召见时任外交部副部长李克农说:“我要你去坐镇开域。”李克农在朝鲜停战谈判期间,坐镇幕后,运筹帷幄,挂败美国的各种谈判阴谋,谈的时候就谈,停的时候就停。对方想打,就奉陪到底。对方以沉默对我,我就以沉默对他。李克农在谈判最后阶段,提出“送签”建议,推动停战协定顺利签订。李克农高超灵活的外交技巧,为赢得朝鲜停战谈判胜利立下了卓著的功勤。

——王仕军、喻文《李克农将军的外交生涯》

(1)根据材料并结合所学知识,简析李克农将军去朝鲜进行停战谈判的历史背景。

(2)根据材料,指出李克农将军在朝鲜停战谈判中的地位,并结合所学知识说明其形成的原因。

材料一 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亚”形布局。

材料二 汉武帝根据儒生的建议,尝试复原儒家经典中记载的明堂。汉代儒生提出,明堂为“亚”形布局,符合阴阳五行之数。东汉《白虎通义》载:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化。”汉代明堂都是独立建筑。目前发掘的汉长安城明堂遗址中心建筑即呈“亚”形。

材料三 汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)阅读材料一、二,指出汉代复原的明堂与西周明堂的差异,并结合汉代思想背景,说明产生差异的原因。(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

材料一 汉武帝时,广开献书之路。河间献王好儒学,从民间收集经过秦火保留下来的《尚书》《礼记》等古文先秦旧书,经考辩将正本献给朝廷。《汉书》评价献王“修学好古,实事求是”。唐代颜师古作注解释为:“务得事实,每求真是也。”与之形成对比的是,淮南王亦好书,但“所招致率多浮辩”,故颜师古说他“言无实用耳”。

——摘编自《汉书》等

材料二 清代学者阮元批评宋明理学家“自通于虚而争是非于不可究诘之境”,而清儒“束身修行,好古敏求,不立门户,不涉二氏(即佛、道),似有合于‘实事求是’之教”。阮元进一步评论道,“实者,实事也。圣贤讲学,不在空言,实而已矣”。近人梁启超也认为清儒“以实事求是为学鹄,颇饶有科学的精神”。梁启超笔下的科学精神,是指“善怀疑,善寻间,不肯妄徇古人之成说与一己之臆见,而必力求真是真非之所存”等。

——摘编自梁启超《论中国学术思想变迁之大势》等

(1)结合材料一和所学知识,概括汉武帝“广开献书之路”的背景,并简析河间献王被评价为“实事求是”的原因。(2)结合材料一、二和所学知识,概括阮元批评宋明理学家的原因,并指出梁启超所述“实事求是”的新内涵。

材料一 1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二 1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

(1)根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。(2)比较材料一、二并结合所学内容,指出两个有关五年计划的文件在主要内容上的不同,并略述从中得到的启示。