材料一 由于受时代的局限,孙中山所表达的种种理想不无认识上的偏颇,如他发展海洋实业的思想仍受到当时西方海权论的影响,对海洋经济的认识多集中在港口、航运、造船等很狭窄的方面,具体设计也不尽合乎国情,而且他争取中华海权的努力由于旧中国的黑暗与腐朽并没有如他所希望的那样取得圆满的结局,但他对近代中国海权沦丧的深刻认识和对国人提高海权意识的宣传与呼吁以及建立强大的海军、全面发展海洋事业的谆谆教诲都是高瞻远瞩的,体现了他振兴中华的崇高理想和建设近代化国家的热望,具有深远的历史意义和很强的现实意义。

——摘编自史春林《孙中山海权观评析》

材料二 毛泽东研究海权有强烈的问题意识,其研究往往更多地尝试回应当时各种焦点议题,尤其是领土争端、领海范围问题、台海危机、海洋开发等,其独立解决应景性议题的能力极强。毛泽东海权观中的“同世界人民一起创建一个和平的海洋”主张具有浓厚的民族色彩和包容性。他认为实现上述主张的具体办法就是建设“海上铁路”,所谓“海上铁路”本质上就是找寻中国发展海权同人类共享海洋一致与和谐的规律,而“海上铁路”本质上就是中国联通世界海洋交通网络,开创一个世界各国共享海洋的新格局,这一超前理念不仅是对中国海权最为有力的解读,而且与“21世纪海上丝绸之路”多元开放、包容平和的理念不谋而合。

——摘编自戴晨城《毛泽东海权观的生成、内容及其特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析孙中山海权观形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东海权观的特点。

材料一 14世纪初,资产阶级只是一个势单力薄的阶级,它不得不与王权相结合,结成同盟来斗争,支持国王逐渐建立了以王权为中心的王朝国家。随着资本主义的发展,资产阶级日渐羽翼丰满,这个王朝国家再也不能体现、代表着他们的利益和要求。于是,资产阶级便以全民族的名义展开了对王朝国家的批判,要求获得自由、平等、人权和幸福,要用这些新的政治原则和政治观念来构建新的国家——民族国家。所以,在英法这些资产阶级力量较为强大的国家,较为彻底地摧毁了旧的王朝国家,构建起了近代民族国家。

——李宏图《论近代西欧民族主义和民族国家》

材料二 从巴黎掀起的革命浪潮迅速席卷全国。经过长时间艰难的逐字逐句的争论之后,1789年8月26日,制宪议会最终通过了这个庄严的宣言。宣言共17条,它庄严宣布:不知人权、忽视人权或轻蔑人权是公众不幸和政府腐败的惟一原因。

1804年3月21日,拿破仑签署法令,《民法典》正式颁布实施。作为资产阶级国家最早的一部民法典,这部法典在破坏欧洲封建制度和促进欧洲资本主义的发展上起过不容低估的示范作用。后来,世界各国资产阶级在制订法典时,往往以它为范本。拿破仑所创建的资产阶级的中央集权制,在以后的法国和欧洲的一些资本主义国家里,一直被沿用下来。这次革命为资产阶级所做的事情是这样之多,以至整个十九世纪,即给予全人类以文明和文化的世纪,都是在法国革命的标志下度过的。

——据吕一民《法国通史》等整理

材料三 1958—1969年戴高乐执政期间执行独立自主的外交方针。1959年从北大西洋公约组织收回对法国舰队的指挥权,禁止美国使用法国基地。1960年法国爆炸第1颗原子弹。戴高乐拒绝签订美苏禁止核扩散条约(1963),同德意志联邦共和国恢复邦交,提出“欧洲人的欧洲”的口号,否决与美国有特殊关系的英国加入西欧共同市场。1964年,法国与中国恢复外交关系。1966年法国军队全部退出北大西洋公约组织,迫使该组织总部撤离法国迁往布鲁塞尔。

——张芝联《从高卢到戴高乐》

(1)根据材料一、概括法国资产阶级构建“近代民族国家”的努力,并结合所学,指出“近代民族国家”的显著特征。(2)根据材料二并结合所学,指出“这个庄严的宣言”的名称,结合拿破仑的相关举措,对材料中下划线部分予以阐释。

(3)根据材料三、结合所学,评析戴高乐执政期间的外交活动。

材料 “文明地带”

1870年以后的40年里,并非仅仅是在欧洲人看来,欧洲实际上确实算是在世界上快速扩张的现代文明的中心。或者更确切地说,这个中心存在于欧洲的某一区域。因为当时的确有两个欧洲:一个内部地带和一个外部地带。内部地带包括大不列颠、比利时、德国、法国、意大利北部以及奥地利帝国西部某些地区。欧洲海外移民区的某些区域,特别是内战之后的美国,也属于这一地带。

外部地带包括大半个爱尔兰、伊比利亚半岛和意大利半岛的大部分,还有位于当时德国、波希米亚和奥地利等国本土东面的整个东欧。许多欧洲人海外移民区,比如说拉丁美洲和美国农耕地区,也可认为在当时是属于外部地带。

欧洲人世界之外还分布着一个第三地带,即广袤无际的亚洲和非洲大陆。除了正在现代化的日本以外,从欧洲的标准或文化假设来看,它们全都是“落后的”;并且注定要在1870年以后那半个世纪之内严重依附于欧洲或被欧洲殖民化。1870年以来的世界历史,大都可以写成为这三个地带之间关系的经历。

——摘编自【美】R.R.帕尔默《现代世界史》

结合所学知识,评析材料中作者对“文明地带”的划分。“地图政治”视角下的殖民主义

1502年,意大利北部的费拉拉公爵埃尔科莱一世·德斯特花费重金请里斯本的制图师制作了一张世界地图《坎迪诺平面球形图》。它以非洲大陆为中心,勾勒了南美洲东海岸以西一直到东亚和东南半岛的广大地域。在图的左侧画上了一条直直的竖线,把已知世界切割成两部分。坎迪诺图成为现存最古老的反映这条边界线的地图。

15、16世纪之后欧洲制作的世界地图有着鲜明的发展轨迹。对海岸线精确测量,将陆地和海洋二分,各大陆的轮廓线日益清晰。和在陆地上的争夺不同,殖民帝国的海上之争,争夺的不是空间,而是航道。各霸权国也将陆地主权的专属特性延伸到船只和航道上。

1886年7月24日,英国伦敦的《绘图》杂志发表了题为《帝国联盟:表现1886年英帝国幅员的世界地图》的一幅地图。它采用墨卡托投影法,重点突出的是英国的全球殖民地,以及各个殖民地与宗主国之间紧密的物质联系。以格林尼治子午线为中心,地图上的英属殖民地以粉红色填充,地图下方,象征英国的不列颠尼亚女神手执三叉戟和未字盾牌,端坐在标注着“世界”的地球之上。

地球空间在近代欧洲地图上表现为三种形态:一种是“已知”空间,一种是“木知领土”,最后一种是海洋。16到19世纪的欧洲地图作品所体现的纯不仅仅是知识或技术,而是赤裸裸的权力。“权力从地图中走来,又行走于打造地图的道路上”。

——摘编自宋念申《地图帝国主义;空间、殖民与地球规治》

(1)近代欧洲地图作品力图告诉我们什么?结合背景加以说明。(2)对近代欧洲地图作品的作用并加以评析。

材料 “初,高祖受禅,以天下未定,广封宗室以威天下。”太宗即位后,就“遍封宗子”问题征求意见,尚书右仆射封德彝认为“遍封宗子”“不便”;魏征认为如果封建诸侯,会造成财政困难;李百药说封建会导致宗室间攻战相残。柳宗元在《过秦论》中列举秦朝“有叛民无叛吏”、汉代“有叛国,而无叛郡”、唐代“有叛将无叛州”,由此证明“州县之设,固不可革也”。

萧瑀认为:“国祚所以长久者,莫若封诸侯以为磐石之固。秦并六国,罢侯置守,二代而亡。汉有天下,郡、国参建,亦得年余四百。魏、晋废之,不能永久。”虽然分封制遭到大多数大臣的反对,太宗也明确表示“朕理天下,本为百姓,非欲劳百姓以养己之亲也。”但贞观十一年太宗诏曰:“设官司以制海内,建藩屏以辅王室”,先后任命了21个亲王和14位杰出功臣为世袭的州府刺史。正如刘秩所说:“设爵无土,署官不职者也。”

白居易在《议封建论郡县》中认为周代封建诸侯而亡是因为“上失其道,天厌其德,非为封建之弊也”,秦无分封而灭是因为“群其毒,人离其心,非唯郡县之咎也”,汉代七国之乱乃“宠而失教,立不选贤,非独强大之故也。”“繇是观之,苟固其本,导其源,虽郡与国,俱可理而安矣;苟逾其防,失其柄,虽侯与守,俱能乱且危矣。”

——摘编自冯辉《中国古代分封制与郡县制之争》

(1)根据材料,概括唐代关于“分封郡县之争”的主要分歧。(2)根据材料结合所学知识,对唐代关于“分封郡县之争”的任意一个主张进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)

区域国别研究发端于16—19世纪逐渐形成的东方学,代表作有葡萄牙航海家皮列士的《东方志:从红海到中国》、英国旅行作家哈克卢伊特的《英吉利民族的主要航海、航行、贸易和发现》、英国传教士大卫·利文斯顿的《在南非的传教旅行与研究》等。其主要研究对象是以语言和宗教为代表的古代文明,东方被描述为落后的、僵化的“他者”,有待西方的统治和引导。他们收集的东方地理和人文资料,受到西方的广泛关注。

二战后,美国招募各国最杰出的专家“对涉及国家安全的所有信息进行搜集和整理”,为美国的决策提供参考,区域研究涵盖地球各个角落,最受重视的是苏联学和中国学。1958年,国会通过《国防教育法案》,向高校提供资金,资助其区域研究。这一时期还涌现了“世界区域研究专委会”等一批学术团体。

从20世纪80年代开始,中国高校设立以特定地区为名称的研究中心。2011年,教育部启动高校区域国别研究专项,目前已做到了对世界各地区研究的全覆盖,中国的研究植根于研究地的社会文化,依靠合作机制,让当地学者为自己发声,从而构建真正意义上的“本土性”知识。同时,关注当今世界面临的危机和挑战,阐明人类社会的共识,为问题的解决提供有益借鉴。

——摘编自朱晓中《区域与国别研究:缘起、内涵、知识生产和挑战》等

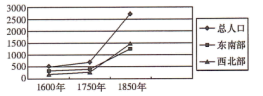

依据材料并结合所学,评析近代以来区域国别研究的发展变化。材料一 下图是有关英国17-19世纪人口变化的统计情况(单位:万人)。

——根据齐涛主编《世界通史教程·近代卷》制图

材料二 下表所示为1600一1800年英国人口结构变动情况(单位:万人)。

| 年份 | 总人口 | 城市人口 | 乡村人口 | 乡村农业人口 | 乡村非农业人口 | 农业人口占乡村人口比例 |

| 1600年 | 411 | 34 | 377 | 287 | 90 | 76% |

| 1700年 | 506 | 85 | 421 | 278 | 143 | 66% |

| 1800年 | 866 | 238 | 628 | 314 | 314 | 50% |

——据成德宁(英国前工业化时期的农业革命及其在社会转型中的作用》制表

材料三 明清之际,人口大幅度下……顺治八年(1651)约1400万,康熙五十年(1711)增至2460万。实际上所谓丁数主要是虚拟的纳税单位,远不能反映实际的人丁(成年男子)数额。……据估计康、班之际全国人口应已过亿。乾隆六年(1741),经过正式的人口调查,得数1.4亿有余。此后人口数字直线上升,乾隆二十七年(1762)超过2亿,五十五年(1790)突破3亿,道光二十年(1840)鸦片战争爆发时,已达4.1亿。人口压力成为一个新出现但却非常严重的社会问题。

——改编自张帆著《中国古代简史(绘图本)》北京大学出版社

(1)根据上述材料并结合所学知识分析,相较于中国,17一19世纪英国人口变化的特点及其原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,评析17-19世纪50年代中英两国人口变化的共同趋势。

材料 20年代,以工立国与以农立国大论战刚萌芽,但论战双方的阵线是明显的。所有反对中国大革命的封建顽固派,阻止新思潮反对新文化运动的国粹派和“甲寅派”,鼓吹复兴中国文化的新旧调和派等,都是站在主张以农立国的一边:而鼓吹新文化运动、西化、反帝反封的知识界则都是中国工业化的积极鼓吹者。以农立国论的代表人物是章士创。他提出的“返求诸农、以安国本”的观点,从农国与工国的不同政治道德法律习惯等方面来立论。宣扬农国更能维护中国文化独有的调和持中、尚俭节欲、清静安民、寡欲不争等精神美德:大讲欧战后欧洲工业国已“崩坏难于收拾”、而“吾国伪工业病之复洪涨不可终日”。以工立国论的代表有恽代英、杨铨、杨明斋等人,他们阐明马克思的一个基本观点:“政治法律大部分是维持经济的组织及其社会道德习惯与秩序的,今其经济情形已变。则前之政治法律自然的随之而失其效用。”

30年代,以农立国与以工立国之争活跃起来。这一方面是由于现代化问题的提出拓宽了对中国出路问题讨论的范围:同时,也由于在世界经济危机形势下我国农村凋敝的情况日益严重。还有20年代末以来,出现的乡村建设运动,认为中国并不需要任何制度性的根本改革。而应返回到“农本社会”、“伦理本位社会”.于是号召知识分子到农村去。当时以农立国派提出的许多论点。特别是有关中国经济的自主发展、农业是基础、工农之间的关系、工业化与政治民主的关系以及中国工业化面临的阻力与困难等问题所进行的讨论。至今仍富有教益。如翁文灏在讨论中提出的“以农立国,以工建国”的口号,综合双方观点之所长,反映了具有中国特色的工业化思想。

——摘编自罗荣渠:《现代化新论—中国的现代化之路》(增订本),华东师范大学出版社。

根据材料,结合所学知识,对20世纪二三十年代关于“以农立国还是以工立国”的争论进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。材料 蒲安臣(AnsonBurlingame1820-1870年),美国人。1861-1867年在中国担任美国驻华公使。任职期间,蒲安臣积极推行与清政府“合作政策”,这博得清政府的好感,为之后他出任中国使节打下了基础。

1866年在恭亲王奕䜣的推荐下,即将卸任的美国公使蒲安臣成为中国首任外交使节。从1868年2月出发,蒲安臣使团先后到达了美国、英国、法国、俄罗斯、意大利、西班牙等国。其出使过程中最为重要的事件就是蒲安臣擅自作主与美国签订了《中美续增条约》(《蒲安臣条约》)。首先,条约明确表明了中国对本国领土的自主权,否定了各国在中国开设租界是一种合法行为;其次,条约规定双方具有在通商口岸设立领事馆、自由移民、办学、宗教信仰自由等权利和义务。就移民规定来看,正在西进运动的美国当时需要大量廉价劳动力,续约为华工出国提供了法律保障,清政府不得再阻止华工出国。这一条约签订后,在当时国内掀起了赴美狂潮,华工成为美国必不可少的劳动力因素。同时续约中也明确规定,赴美华工受到美国法律保护,所以续约也作为华工遭受到排斥、歧视、虐待时的法律保护依据。而且在续约中设立领事馆保护华侨这一条款,首次使中国海外侨民在他国获得了合法的地位。另外,续约中互派留学生以及互设学堂的条款,使得中国在1872年8月派出了首批由30名中国幼童组成的官费赴美留学团。其中产生了中国第一条铁路的设计者詹天佑,中华民国第一任总理唐绍仪等。

——摘编自俞科《蒲安臣与中国晚清外交》

根据材料,结合所学知识,对蒲安臣作为中国使节出访并签订《中美续增条约》这一现象进行评析。(要求:史论结合,逻辑严密,表述清晰。)材料一 公元前241年,罗马从迦太基人手里夺取西西里岛,建立了海外的第一个行省。从公元前227年始,罗马正式向行省派遣官员,标志着规范化的行省制度建立。西西里行省除少数城市免税外,大多数的行省居民都必须向罗马交纳什一税。统治初期,行省总督主要负责征收什一税,同时不断往来于各地的巡回法庭,处理各种案件。行省各城市基本上遵循原有的法律制度,而在一些矛盾激化的城市里,罗马元老院会派遣立法委员会参照罗马法重新起草和制定新的城市法。罗马还设立了告门审理行省居民控诉行省总督案件的特殊法庭,制宝了一些措施来防范行省长官收空礼物和从事任何买卖活动。西西里行省建立后,一批有学识的希腊战俘被带到罗马城,他们成为罗马的第一批希腊文学教师。其中的杰出者将希腊语动听的韵律与拉丁语铿锵有力的音节结合在一起,创造了影响久远的拉丁文学。罗马对行省的统治制度,主要是在征服的过程中逐渐形成和发展起来的,西西里行省的建立是罗马城邦制度终结的标志。

——摘编自宫秀华、王允《罗马国家统治制度的创新——西西里行省制度的建立与运作》

材料二 元朝政治家程钜夫在题为《论行省》的奏疏中说:“窃谓省者,古来宫禁之别名,宰相常议事其中,故后来宰相治事之地谓之省。今天下疏远去处亦列置行省,此何义也?当初只为伯颜丞相等带省中相衔出平江南,因借此名以镇压远地,止是权宜之制。今江南平定已十五年,尚自因循不改,名称太过,威权太重,凡去行省者皆以宰相自负,骄倨纵横,无敢谁何所以容易生诸奸弊,钱粮美溢则百端欺隐,如同己物,盗贼生发则各保界分,不相接应,甚而把握兵权,伸缩由己,然则有省何益,无省何害?……今欲正名分,省冗官,宜罢诸处行省。”

——摘编自程钜夫《雪楼集》卷十《论行省》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析罗马在西西里行省统治初期的特点和影响。(2)根据材料二并结合所学知识,评析程钜夫对元朝实行行省制的看法。