材料 下图是中国社会主义青年团的机关报《中国青年》第126期封面,1926年6月出版,封面是丰子恺的画。画中一个青年战士骑在一匹战马上,意气风发,挽弓搭箭,准备发射。这幅画取材于历史上“射塔矢志”的故事。史书记载:唐代,青年将领南霁云突出敌军包围,向贺兰进明求救。贺兰不肯出师相救,但欣赏南霁云之壮勇,“强留之,具食与乐,延霁云坐”。面对美食,还有席前的美女歌舞,南霁云厉声说道:“此矢所以志也。”这幅画从《中国青年》第126期到第146期,整整刊登了二十一期。

——摘编自刘一丁《中国新闻漫画》

提取材料中的图文信息,结合中国近代史,简要评析《中国青年》杂志连续以丰子恺这幅画作为封面的现象。(要求:评述合理,史论结合,逻辑清晰)材料 宋神宗年间,山东的女子阿云在为母服丧期间,被叔叔许配给了丑陋的韦大。阿云因不满这门婚事,趁韦大熟睡时连砍他十几刀,但只砍断了他的一根手指。县衙很快将阿云拿住,阿云承认凶手就是自己。于是县衙裁定阿云犯十恶重罪之一的“妻杀夫”罪名,判阿云斩刑。该案呈送州衙后,知州许遵认为阿云纳采发生在为母服丧期间,属无效婚姻,因此阿云的行为不属于“妻杀夫”,而是发生在普通人之间的罪行,且阿云有自首情节,应当判处流刑。大理寺、审刑院及刑部经讨论后,认为阿云的行为应以“谋杀已伤”罪名处理,故判处阿云绞刑,而不是流刑。许遵不服,便奏请皇帝裁决。宋神宗支持许遵,下旨免了阿云的死罪。但圣旨被大理寺驳回,宋神宗只得将此案交由大臣讨论。翰林学士司马光认为,谋杀的主观恶性极大,这种有预谋有计划的杀人行为不可允许自首;而且阿云最初是没有自首的,直到被官府拿获后才招供,司马光认为此种行为称不上自首。因此,司马光坚持按照《宋刑统》判处阿云绞刑。在司马光看来,如果轻饶阿云,那么尊卑、规矩将成为一纸空谈。翰林学士王安石则支持许遵,他认为司法判决应当就事论事,阿云属于“只谋未杀”,所以罪不至死。王安石提出,“因盗伤人”的罪名要重于“谋杀伤人”的罪名,连前者都允许自首,后者也可推知应该允许自首。同时,王安石认为有司的职责仅限于适用法律,至于有争议之处应由皇帝定夺;如果任由有司超越立法原意、舍法而论罪,则百姓对法律的稳定性预期会被打破,致使“人无所措手足”。百官对此案的看法莫衷一是,最终,宋神宗经过权衡,选择了王安石的意见,判处阿云流放。

——摘编自袁易鑫《宋阿云之狱》

根据材料并结合所学知识,对宋神宗年间的阿云案的判决引发的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)材料一 中国古代部分粮食安全观摘录

| 内容 | 出处 |

| “国家无九年之蓄曰不足;无六年之蓄曰急;无三年之蓄曰国非其国也。” | 《礼记·王制》 |

| “粟者,王之本事也”“不生粟之国亡,粟生而死者霸,粟生而不死者王。” | 《管子·治国》 |

| “李悝为魏文侯作尽地力之教”“以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。民便之。” | 《汉书·食货志》 |

| “蓄积藏于民为上,藏于官次之,积而不发者又其最次。” | 《救荒活民书》(南宋) |

材料二 新中国成立后,主管财政经济工作的陈云高度重视粮食工作。20世纪50年代中期,他提出“发展农业是保证工业发展和全部经济计划完成的基本条件”。“改善生活,吃还是第一位”“吃的方面,先粮食后副食品”“粮食工作极为重要,它决不仅仅是一项单纯的经济工作,而且也是一项重大的政治工作”。60年代初,他又提出“在粮食问题上,应该有这样的目标:一是要过得下去,二是不依靠外国”。这一系列有关粮食安全的思想,对于今天保障粮食安全、提高粮食安全治理能力仍然具有重要借鉴意义。

——摘编自赵纪萍《陈云的粮食安全思想和主张》

材料三 十八大以来,以习近平同志为核心的党中央深刻认识到粮食安全是总体国家安全的根基,提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”为核心战略思想的新时代粮食安全观。

——摘自毛长喜《新时代粮食安全观的理论内涵与实践路径》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代粮食安全观的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与古代相比,新中国粮食安全观的新发展并分析其原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简要评析新时代粮食安全观。

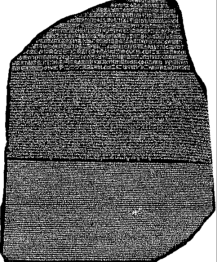

材料罗塞塔石碑(RosettaStone),制作于公元前196年,刻有古埃及国王托勒密五世登基的诏书。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容,这使得近代考古学家得以有机会解读出已经失传千余年的埃及象形文字。

1798年7月,拿破仑率军远征埃及,他制定了前所未有的研究埃及的计划,从诸多领域精心挑选出175位学者,组成一支庞大的科学艺术考察团,收集和研究埃及历史。1799年8月,法军在尼罗河三角洲的拉希德村发掘出了罗塞塔石碑。1801年,法国被英国和土耳其的联盟打败,根据协议,战败国法国必须无条件地交出他们在埃及发掘的一切文物。次年,罗塞塔石碑被运往伦敦,后移至大英博物馆,成为镇馆之宝。

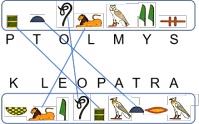

1802年,东方学家德·萨西获得了一份罗塞塔石碑拓片,他从希腊碑文中的专有名词切入,找出了代表“托勒密”(Ptolemy)和“亚历山大”(Alexander)之名的近似字组。

1822年,法国语言学家商博良在埃及菲莱神庙方尖碑拓片中发现了托勒密和克列奥帕特拉的名字,他顺着这条线索,继续研究专有名词。几个月后,他成功释读了亚历山大、提比略、图拉真等王名。虽然商博良只破译了碑文几千个符号中的111个,但古埃及文字之谜已经揭起一角。1822年9月29日,商博良在巴黎科学院召开的重要会议上宣读了《关于象形文字拼音问题致达西尔先生的信》,把自己的发现公诸于世,这一天是公认的一门新兴学科——埃及学的诞生之日。

(2)根据材料并结合所学知识,评析商博良对罗塞塔石碑的破译。

如果我们从马其顿转向更广阔的世界就会发现,以利他主义或哲学的目的来混融文化绝非亚历山大的意图,但是他行动的结果却造成了文化的混融。在帝国的不同地区,这种混融的程度是有区别的。……在马其顿的领导之下,城邦国家仍然以自我的方式继续着……有些城市非常繁荣,尤其是帕加马,发展了堪与亚历山大里亚媲美的文学和艺术。

——理查德·斯敦曼《亚历山大大帝》(1997)

根据材料结合所学知识,简要评析希腊化时代的文化。材料 (刘祚昌先生)对高校世界近代史教材的内容和编写方法做了实质性的改进,使以往干巴巴的世界史变成了生动活泼、有血有肉、有声有色的活生生的历史。其概要如下:

教材编写方法 | 教材的内容 |

| 采取了整体史学的宏观研究法和比较研究法,站在全人类的大视角,对世界历史进行纵横交错的宏观把握。 | 改变了以往世界史只注重政治、经济史的做法,增加了社会史的内容。 |

| 加强了对近代西方政治、经济、思想和社会思潮的研究力度。 | |

| 重视对工业革命和科技革命的研究。 | |

| 重视历史人物的研究等。 |

——摘编自陈海宏、吴倩《刘祚昌先生的世界史研究》

请对刘祚昌先生关于世界近代史教材编写的观点进行评析。(说明:可以在“教材编写方法”或“教材的内容”中任选角度,也可以从材料的整体角度出发展开评析。要求观点明确,史论结合,逻辑清晰。)材料一 (汉武帝时期)自公孙弘以《春秋》之义绳臣下取汉相,张汤用峻文决理为廷尉,于是见知之法生(知情不报被视为“故纵”罪论处),而废格沮诽穷治(搁置、诽谤皇帝诏令者处以极刑)之狱用矣。其明年,淮南、衡山、江都王谋反迹见,而公卿寻端治之,竟其党与,而坐死(受牵连而死)者数万人,长吏益惨急而法令明察。

——摘编自司马迁《史记·平准书》

材料二 贞观六年(632年)十二月辛未,(唐太宗)亲录囚徒,归死罪者二百九十人于家,令明年秋末就刑。其后应期毕至(全部回返),诏悉原(赦免)之。

——摘编自刘昫等《旧唐书·太宗本纪》

材料三 作为国家乃至百姓的信仰和行为准则的教化规范,儒家思想在我国漫长的传统社会中日益神圣化。汉武帝接受董仲舒尊崇儒术的建议后,儒家思想俨然成为国教,对刑罚的影响巨大,甚至成为判定刑罚轻重的决定因素。儒家思想与刑罚互动的表现有两个方面:一是儒家的仁德思想在本质上与酷刑思想相冲突,客观上起到了抑制酷刑泛滥的作用;二是儒家思想与酷刑有着共同的目标——维护统治秩序,儒家思想又成为维护和推动酷刑的一种力量。于是,在刑罚上出现了儒家思想的二律背反——对我国古代酷刑的抑制与推动两种不同的作用。

——摘编自许便红《论儒家思想抑制与推动中国古代酷刑的二律背反》

概括材料一和材料二中的历史现象,并结合两则史实及所学知识评析材料三中的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有补充均可,并阐述理由。)

材料,构建人类命运共同体,是习近平总书记运用历史思维,以大历史观视野,从历史长河、时代大潮、全球风云中分析演变机理、探究历史规律,作出的原创性贡献。构建人类命运共同体,是对马克思主义“世界历史”理论的创造性运用,是对中华优秀传统文化的创造性转化,是对新中国外交实践的创造性升华,具有深厚历史底蕴,构成了理论逻辑、历史逻辑与实践逻辑的高度统一、体现了中国共产党人的历史自觉、历史自信和历史担当。只有坚持构建人类命运共同体,我们才能站在历史正确的一边,站在人类进步的一边,才能推动历史车轮向着文明进步的方向前进。

——焦兵《构建人类命运共同体的理论逻辑、历史逻辑与实践逻辑》

根据材料,结合世界史相关知识,评析材料中的观点。(说明:可以任选一角度,也可以从材料的整体出发展开评析。要求观点明确,史论结合,逻辑清晰)材料 15世纪末,美洲大陆逐渐被欧洲认知。在欧洲人看来,这个被命名为美洲的大陆,能看见的所有事物——土著的生活、动物的种类等,一切都和欧洲、非洲、亚洲不一样。那里有多样的物种、丰富的黄金矿藏。在进入美洲大陆的欧洲人眼中,土著缺乏宗教信仰,生活十分原始,没有科学,没有文字,除了一些绘画中保留着晦涩不清的记忆以外,他们没有自身的历史记载。当时欧洲人编撰的有关美洲的文本,尽管编著者职业不同,国籍不同,但他们都将战争的起因归结到美洲土著身上。白人总是表现得彬彬有礼、友好:而土著人则十分奸险,不断制造出抢劫和谋杀。随着土著与白人战争的进行,土著们又变得像妇女般懦弱不堪,成百上千的土著总是敌不过几个白人。新世界的某些现实也刺激着欧洲人,他们发现古典史学家对人类文明的描述,不能够说明欧洲人在美洲所发现的文化,甚至有人怀疑基督教是否为唯一正确的宗教?

——摘编自何文华《地理大发现时代欧洲建构的“美洲形象”》

(1)根据材料,概括地理大发现时代欧洲人建构的“美洲形象”。(2)根据材料并结合所学知识,简要评析地理大发现时代欧洲人对“美洲形象”的建构。

材料 《新唐书·孝友》记载了一则案例:初唐武后统治之时,同州下部(今陕西渭南)人徐元庆为报杀父之仇手刃原县尉赵师韫,并于案发后主动归罪。此案判决引起了近百年的争议。

武则天以女性身份掌权,引起朝野诸多非议,她本想遵循先例,贯彻儒家“父之仇弗与之共戴天"的信条赦免复仇者,以博得仁义之名。但八品的左拾遗陈子昂却作《复仇议状》一文,他认为,法律是“圣人作始,必图其终,非一朝一夕之故,所以全其政也”,主张不应以礼屈法,提出先诛后旌的处理方法;即“置之以刑,然后旌其闾墓”。武后考虑之后采纳,并奉为经典供后世参照。

百年之后,柳宗元重提此案。柳宗元时任礼部员外郎,积极支持“永贞革新”。他作《驳复仇议》批判陈之建议,认为“既诛且旌”乃“渎刑坏礼”,应遵循圣人之制,“穷理以定赏罚,本情以正褒贬”。他认为礼法本不存在冲突,目的都是为了防乱。因此,表彰与处死同施于一人,将导致滥用刑法或破坏礼制,不利于警示后人谨慎行事。他建议对复仇案件要区分论罪用刑:若复仇合乎“礼”,即父为官吏误杀,复仇当被奖励;如其父确实当诛,复仇便是“仇天子之法”“悖骜而凌上”。

与柳同一时代的韩愈也加入了论战,为此写了《复仇状》一文。他认为,臣下无权决断复仇案,应当从古制,直接上呈尚书省,由集体讨论出具意见,最后由皇帝定谳。

——改编自沈玮玮、曾潞明《唐人徐元庆复仇案的百年论争:陈韩柳之别》

根据材料,结合所学知识,对“徐元庆案”引发的陈、韩、柳的争议进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰)。