材料一 (汉武帝时期)自公孙弘以《春秋》之义绳臣下取汉相,张汤用峻文决理为廷尉,于是见知之法生(知情不报被视为“故纵”罪论处),而废格沮诽穷治(搁置、诽谤皇帝诏令者处以极刑)之狱用矣。其明年,淮南、衡山、江都王谋反迹见,而公卿寻端治之,竟其党与,而坐死(受牵连而死)者数万人,长吏益惨急而法令明察。

——摘编自司马迁《史记·平准书》

材料二 贞观六年(632年)十二月辛未,(唐太宗)亲录囚徒,归死罪者二百九十人于家,令明年秋末就刑。其后应期毕至(全部回返),诏悉原(赦免)之。

——摘编自刘昫等《旧唐书·太宗本纪》

材料三 作为国家乃至百姓的信仰和行为准则的教化规范,儒家思想在我国漫长的传统社会中日益神圣化。汉武帝接受董仲舒尊崇儒术的建议后,儒家思想俨然成为国教,对刑罚的影响巨大,甚至成为判定刑罚轻重的决定因素。儒家思想与刑罚互动的表现有两个方面:一是儒家的仁德思想在本质上与酷刑思想相冲突,客观上起到了抑制酷刑泛滥的作用;二是儒家思想与酷刑有着共同的目标——维护统治秩序,儒家思想又成为维护和推动酷刑的一种力量。于是,在刑罚上出现了儒家思想的二律背反——对我国古代酷刑的抑制与推动两种不同的作用。

——摘编自许便红《论儒家思想抑制与推动中国古代酷刑的二律背反》

概括材料一和材料二中的历史现象,并结合两则史实及所学知识评析材料三中的观点。(要求:对该观点赞成、反对或另有补充均可,并阐述理由。)

相似题推荐

材料

| 案件 | “误伤已父”案 | “血亲复仇”案 | “醉酒杀人”案 |

| 案情 | 甲的父亲乙和丙争吵打斗。丙用佩刀刺乙,甲随即用棍棒还击丙,误伤了自己的父亲乙。甲应该被怎样论处? | 谦之几岁大时,生母去世,他的父亲将她暂时掩埋在田边,后被同族人朱幼方放火焚烧……长大后,他亲手杀了朱幼方,然后到官府自首。 | 兴平县人上官兴因酒醉杀人并逃亡,官吏抓捕他的父亲投进监狱。上官兴自首请罪,请求释放他的父亲。 |

| 按法律断案 | 按照《张家山汉简·二年律令》规定:“杀伤父母的人……要在市上斩首示众。” | 按照《晋律》规定:“处理亲属间犯罪时,应根据亲属关系的亲疏远近来判断罪责的轻重。” | 按照《唐律疏议·捕亡》规定:“杀人的判处斩首。” |

| 实际断案 | 甲未被判罪。 理由:董仲舒认为儿子看到父亲被人打,出于孝道用杖击打对方,即使打错了,也不应该治罪。 | 皇帝肯定谦之的道义,免了他的死罪。 理由:杀一罪人,未足弘宪;活一孝子,实广风德。 | 皇帝下诏赦免上官兴的死罪,改判流放。 理由:上官兴自首请罪,以求释放他的父亲,属光大孝义的行为。 |

(注:“误伤己父”案摘译自《太平御览》卷六百四十;“血亲复仇”案摘译自《晋书》卷五五;“醉酒杀人”案摘译自《旧唐书·王彦威传》)

根据材料并结合所学知识,围绕中国古代的法治与教化,自拟论题,加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分);

材料

《孝经》为孔子所编,以孝为中心,阐述以忠孝、孝悌来处理父子、兄弟、君臣等各种社会关系。下表所示为典籍记载的隋唐两代宣讲《孝经》的部分事迹。

皇帝 | 事迹 | 史籍 |

隋文帝 | 亲自主持国子学释奠(奠祭先圣先师)仪式,命国子祭酒元善讲《孝经》 | 魏征等《隋书》 |

唐高祖 | “尝幸国学,命徐文远讲《孝经》” | 刘肃《大唐新语》 |

唐太宗 | “幸国子学,亲观释奠,祭酒孔颖达讲《孝经》” | 刘昫等《旧唐书》 |

唐高宗 | “令(赵)弘智于百福殿讲《孝经》,召中书门下三品及弘文馆学士、太学儒者,并预讲筵” | 刘昫等《旧唐书》 |

唐玄宗 | 亲自御注《孝经》,并令弘文馆学士元澹作疏,令“天下家藏《孝经》一本,精勤诵习。乡学之中,倍增教授,郡县官长,明申劝课” | 董诰等《全唐文》 |

——据金滢坤《唐代儿童的孝道教育——以〈孝经〉为中心》

从材料中提取历史信息,围绕“隋唐文化教育”拟定一个论题,并结合所学知识加以阐述。(要求:观点明确,史实准确,论述充分,逻辑清晰。)

材料:《唐律疏议》是唐代最重要的法律文献,也是我国现存最早、最完整的封建法律,是中国古代法典的楷模,在世界法制史上具有很高的声誉和地位。

《唐律疏议》节选

| 篇目 | 条款 |

| 《名例》篇 | “十恶”罪分为谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱;“谓告言(告发)、詈言、诅詈(辱骂诅咒) 祖父母、父母,绞: 祖父母、父母在, 别籍异财, 徒三年; 供养有缺, 徒二年……” |

| 《户婚律》 | “诸里正, 依令: 授人田, 课农桑”;“户内永业田, 每亩课植桑五十根以上,榆、枣各十根以上”;“每丁, 租二石, 调丝、绢、绵三两……”:“诸卖口分田者,一亩笞十, 二十亩加一等,罪止杖一百,地还本主,财没不追。” |

| 《职制律》 | “诸州岁别贡人”“若别敕令举(颁布敕令特别选拔) 及国子诸馆年常送省者,为举人。皆取方正清循, 名行相副”;“诸监临主司受财而枉法者, 一尺杖一百, 一尺(同匹) 加一等, 十五正绞”。 |

| 其它 | 毁伐树木、稼穑者,各计赃, 准盗论; 诸不修堤防及修而失时者, 主司杖七十……水雨过常, 非人力所防者, 勿论。 |

材料

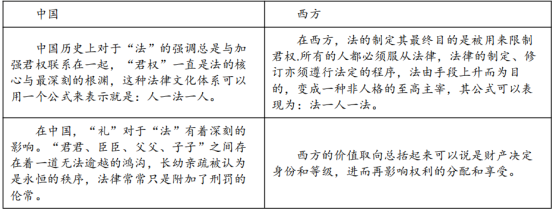

——摘编自李光宇《中西方法律文化特征之比较》

根据材料并结合所学中西方法律知识,自拟一个论题并进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

材料一 春秋战国时期法家对法律就有较为深刻的认识。《管子》曰:“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法。”汉武帝确立儒学为正统并“定于一尊”“以经注律”“引经解律”等应时而起,大行其道。魏晋时期规范汉以来反映“以经注律”成果的律条内容并试图使之法典化。《唐律疏议》完成了“一准乎礼”“得古今之平”并被封建后世奉为“楷模”。明清时期以注释律条为主要内容的律学成果,则大大提高了法典的司法实用性,提高了司法效率。

——摘编自李俊《论中国古代法学发展的特点与影响》

材料二 黄宗羲认为孝亲敬长是仁义之本,他强调仁义之道是治理天下的根本,必然强调孝亲敬长在社会治理中的重要性,其引罗汝芳的话讲:“由一身之孝弟慈而观之一家,一家之中,未尝有一人而不孝弟慈者。由一家之孝弟慈而观之一国,一国之中,未尝有一人而不孝弟慈者……又由缙绅士大夫以推之群黎百姓,以显亲扬名,而尽此孝弟慈矣……关于教化途径,黄宗羲认为可以通过学校、书院民间讲学、社会风俗、史、传、志、铭扬善惩恶、法治辅助教化等方式达致良风美俗的境界。黄宗羲思想对于建立和谐稳定的社会,建立社会主义文明社会有着重大的意义。

——摘自王慧《黄宗羲政治与教化思想研究》

根据上述材料,结合中国史,围绕“法律与教化”主题,任选一个角度,写一篇历史小短文。(要求:题目自拟,观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)。

材料

| 朝代 | 节假日概况 |

汉代 | 汉律“吏五日得一休沐”;除此之外,一年中还有腊日、伏日、元日、社日等节庆假日 |

唐代 | 永徽二年,改“五日休沐”为“十日休沐”,谓之“旬休”;一年共有53天的节庆假日,包括皇帝的生辰放假三天,佛诞和老子的诞辰各放假一天 |

宋代 | 官吏的日常休假,沿袭唐代,仍是十日一休沐。宋代一年有54天节庆假日,最长的是新年和冬至,各放7天。宋代不认同佛诞和老子诞辰是法定假日 |

元代 | 在公休事宜上一改宋代旧制,虽保留了“十日一休沐”的旬假制度,但节假日骤然大减,共计16天 |

明代 | 取消唐宋以来官员的旬休制,代之以一月一休制。公假较元代进一步缩减。明代将大部分传统节假日都取消,只保留元旦、冬至、元宵三节休假 |

清代 | 清代基本沿袭明代公休制度,在此基础上取消例行的日常公休,将冬至、元旦、元宵三个法定节日休假串联,谓之“封印”休长假 |

——据杨联陛《帝制中国的作息时间表》等

根据材料,概括我国古代节假日变化的一种趋势,并结合所学知识,予以阐释。(要求:趋势准确,阐释清晰,逻辑严密)