| A.内外政策均不利于现代化建设事业 |

| B.财政上濒于破产 |

| C.无力动员足够资源投入现代化建设 |

| D.政治上限于孤立 |

材料一 夫汉族光复,满清倾覆,不过只达到民族主义之一消极目的而已,从此当努力猛进,以达民族主义之积极目的也。积极目的为何?即汉族当牺牲其血统、历史与夫自尊自大之名称,而与满、蒙、回、藏之人民相见于诚,合为一炉而冶之,以成一中华民族之新主义……斯为积极之目的也。

——1919年《三民主义》

材料二 1920年10月31日,苏俄外交人民委员齐契林致函孙中山,表示坚信中国人民“将会走上与帝国主义的世界性压迫进行斗争的道路”,希望建立贸易关系和相互友好合作。随后孙中山与苏俄越走越近,思想上也完成了以“英美为师”到“以俄为师”的转变。在著名的《孙越宣言》中,两国达成了反对世界列强进行民族压迫等一系列的共识。在孙中山的文章著作和讲话中,都能体现出那种昂扬向上的国际主义般的民族主义精神和与世界各民族并驾齐驱的中华民族伟大精神。

——陈天翔《论孙中山民族主义的变化及对中华民族的构建》

材料三 我们今日要把中国失去了的民族主义恢复起来,用此四万万人的力量为世界上的人打不平,这才算是我们四万万人的天职。列强因为恐怕我们有了这种思想,所以便生出一种似是而非的道理,主张世界主义来煽惑我们。说民族主义过于狭隘,应该提倡世界主义。近日中国的新青年主张新文化,反对民族主义,就是被这种道理所诱惑。但是这种道理,不是受屈民族所应该讲的。我们受屈民族,必先要把我们民族自由平等的地位恢复起来之后,才配得来讲世界主义。

——1924年《民族主义》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孙中山民族主义的发展变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出孙中山思想转变的背景以及由此展开的实践活动。

(3)根据材料三,指出这一时期孙中山民族主义思想的内涵,并说明民族主义与世界主义的关系。

(4)综合上述材料,概述孙中山民族主义思想发展历程的特点。

| A.联邦德国的建立导致“德国问题”出现 |

| B.德法关系的改善解决了“德国问题” |

| C.欧洲一体化有助于解决“德国问题” |

| D.欧洲一体化完成的标志是欧盟成立 |

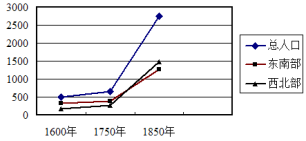

―据齐涛主编《世界通史教程近代卷》制图

| A.工业革命推动了英国城市化的兴起 |

| B.工厂制度兴起壮大了工人阶级队伍 |

| C.英国人口优势促进其完成产业革命 |

| D.技术进步引起英国经济地理的变化 |

| A.雅典公民很容易被政客煽动 |

| B.直接民主易导致多数人的暴政 |

| C.陶片放逐制有利于防止专制 |

| D.民主制比专制更加具有优越性 |

材料 在早期启蒙思想家心目中,中国在三个方面成了评判与改善欧洲的标准:政统和道统相分离的开明与三级社会管制的宽松;权力阶层都向所有阶层敞开大门的开放性;伦理治国的理性与秩序。然而,从康德开始,启蒙思想家们认为,不仅中国不能成为标准和尺度,而且中国本身也要成为批判与检验的对象。从权利法则出发,中国上述三方面“优点”并不足以成为效仿的范本。这一法则就是:因每个人都是自由的,每个人都能够做与任何他人符合普遍法则的意志相协调的一切事情。国家的首要使命就是维护与保障所有成员那些不可让渡的自由权:人们让渡出强制权,乃是为了维护与保障那些不可让渡的自由权。

——摘编自黄裕生《康德为什么“不喜欢”中国?》

(1)根据材料并结合所学知识,概括早期启蒙思想家积极“颂华”的历史背景和主要依据。

(2)根据材料并结合所学知识,评述康德对中国所持的否定态度。

7 . 【世界文化遗产荟萃】联合国教科文组织通过的《保护世界文化和自然遗产公约》,是一部关于保护世界遗产的根本大法。阅读下列材料:

材料一1972年联合国在瑞典斯德哥尔摩召开的联合国人类环境大会对提议进行了讨论,最后决定,由联合国教科文组织正式拟定一个公约,将文化遗产和自然遗产的保护放在同一个法律文件中。1972年11月,在巴黎召开的联合国教科文组织第17届全体会议,对于世界遗产是一个重要的时刻。正是在这次会议上,正式通过了影响深远、历久常新的全球性保护世界遗产方面最重要的国际公约:《保护世界文化与自然遗产公约》。

——刘红婴、王健民《世界遗产概论》

材料二本公约缔约国均承认,保证第1条和第2条中提及的、该国领土内的文化和自然遗产的确定、保护、保存、展出和遗传后代,主要是有关国家的责任。该国将为此目的竭尽全力,最大限度地利用该国资源,必要时利用所能获得的国际援助和合作,特别是财政、艺术、科学及技术方面的援助和合作。……本公约缔约国,在充分尊重文化和自然遗产的所在国的主权,并不使国家立法规定的财产权受到损害的同时,承认这类遗产是世界遗产的一部分,因此,整个国际社会有责任给予保护。

——《保护世界文化和自然遗产公约》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,分析联合国教科文组织第17届全体会议通过《保护世界文化和自然遗产公约》的原因。

(2)据材料二,结合所学知识,概括在各缔约国领土内保护文化遗产和自然遗产的责任原则,并阐明此原则提出的理由。

8 . 【世界文化遗产荟萃】

阅读下列材料:

材料一明太宗永乐七年五月己卯,营山陵于昌平县,遂封其山为天寿山,时太宗择寿陵,不得吉壤,而仁孝皇后尚未葬.礼部尚书赵以江西地理术人廖均卿至昌平,偏阅诸山,得昌平东黄土山最吉,遂即日临视,定议封为天寿山。

一一孙承泽《春明梦余录》卷七十

材料二在平津战役时,毛泽东等中共领导人特意通过地下党派人去询问当时著名的建筑学家梁思成,哪些地方需要保护,梁思成给了他们一张画满圆圈的地图,这张地图很快就挂在了作战指挥部的墙上.后来,北平和平解放,这座历史文化名城得以完整的保留了下来。

——《百家讲坛>

材料三在永陵陵寝围墙之外,却赫然坐落着一个占地超过10亩的养猪场.养猪场周围是由破旧的砖瓦砌起来的一人高的院墙,其中离永陵围墙最近的地方仅有10米左右的距离;院墙内几排平房里养着数百头小猪,大量猪粪堆在永陵围墙脚下。……在昭陵、景陵附近,大片民宅紧邻陵寝的围墙,而在一些陵外更是建成了大量的民俗旅游设施,以便于发展当地旅游经济

——《明十三陵皇家景观遭人为破坏》《华夏时报》2007年6月27日

完成下列要求:

(1)据材料一,明朝统治者选择十三陵陵址的主要依据是什么?十三陵体现了哪些建筑设计思想?

(2)结合材料二、三分析影响文化遗产保护的因素主要有哪些?为此应该采取哪些措施?

(3)有人说,十三陵是一部明朝兴亡史的缩影。结合所学知识加以说明。

| 第一阶段 | 第二阶段 | |

| 特征 | 感性发展阶段:实验性、探索性破坏旧体制 | 理性推进阶段:系统性、主动性制度创新 |

| A.从时间看,1984年是两个阶段的重要分水岭 |

| B.从历程看,城市经济体制改革在第二阶段全面展开 |

| C.从理论看,第二阶段正式提出中国特色社会主义建设道路 |

| D.从内容看,理性推进阶段着力建设社会主义市场经济体制 |

材料一 如果脱离中国近代革命史的全过程来观察问题,也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。辛亥革命的胜利鼓舞中国人民继续奋斗。它的失败……使人们逐渐觉悟到在中国的历史条件下……必须另外探索新的道路来求得国家的独立富强和人民的自由幸福。

——胡绳《中国共产党的七十年》

材料二 阅读下列历史图片回答问题

材料三 抗日战争开始时,一种抵抗敌人到底的民族感和决心的浪潮弥漫了全中国。统一战线的口号首先克服了一切中国国内的纠纷……抗日战争被认为是1927年中断的革命战争的复活。甚至蒋介石也遵照孙逸仙的意思谈论战争对民族革命的重要性。因此,中国人对进犯的敌人所做的抵抗超出了日本人最初的一切预料。

——[德]傅吾康《一百年来的中国革命:1851~1949》

请回答:

(1)据材料一,概括辛亥革命的“果实”。结合所学知识,指出作者“观察”辛亥革命所体现的历史观。

(2)据材料二,指出两次革命在地域分布上的异同。据材料三,概括“中国人抵抗超出日本人最初一切预料”的原因。

(3)历史学家陈旭麓认为:“辛亥革命……的事业在北伐战争中得到了延伸,在解放战争中得到最后的胜利。”综合上述材料,论证这一观点的合理性。(要求:史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右。)