材料一 恰克图地理位置十分优越,距多伦、张家口等地也较近,于是恰克图成为清中后期中俄经济贸易往来的最重要枢纽。18世纪中叶,由于沙俄威胁边疆,故清朝采取罢市的方式使其被迫与清廷谈判订立条约。沙俄在东西伯利亚地区兴建了许多呢绒厂、制革厂和羊毛加工厂,恰克图边市贸易还为俄国国库填充了巨额税收。经营着“万里茶道”的晋商为及时运送茶叶等货物,不断扩充商路上的船行、车帮、驼队等运输组织。张家口在明朝时只是一个小边堡,到清朝却成为华商从事边市贸易输出输入货物的重要基地。中俄《天津条约》签订后,俄国获得了许多在华贸易的特权,特别是1903年东清铁路的全线通车,使贸易的重点转移至黑龙江地区和铁路沿线,致使商品赴欧洲的运输时限大为缩短。至此恰克图市场丧失了中俄贸易的中心地位,并逐步走向衰落。

——摘编自史军伟《试论清代中俄恰克图边市贸易》

材料二 近代以来,徽州茶叶和福建茶叶都面临着严峻挑战。徽商具有“贾而好儒”的特征,在商业活动中往往是重义轻利,南宋大儒朱熹曾在福建生活讲学多年,其思想对福建商人也产生了一定的影响。在近代徽州茶商和福建茶商的经营活动中,家族传承的经营模式屡见不鲜。明清时期,广州地区的外销茶贸易几乎为福建茶商和徽州茶商所垄断。五口通商以后,徽州和福建地区茶叶出口贸易迅速发展。徽州茶商往往在本地进行茶叶的收购和加工活动,依靠长江和京杭运河两大水系,然后运往上海或广州进而销售到国外,销售的产品多为精装绿茶。而福建茶种类丰富,以红茶、绿茶和砖茶为主,就地销售给山西茶商,再由他们北运至恰克图等地销售,产茶地与贸易地之间的距离遥远,给茶叶的外销造成了极大不便,尤其“自粤逆窜扰两楚,金陵道梗,商贩不行,佣工失业。”

——摘编自楚子轩《近代福建茶商与徽州茶商比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代中俄恰克图贸易的历史地位,并分析其衰落的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳福建茶商与徽州茶商的相同点。综合上述材料,谈谈中国对外贸易给你带来的启示。

材料一 为了适应在华贸易发展的需要,1864年,英商投资创立汇丰银行。1868年,该行已被公认为“在中国最为重要的公司”。19世纪七八年代以后,汇丰银行一家买卖的外汇数额,经常占上海外汇市场成交总额的60%-70%,其外汇买卖牌价成为中国外汇市场行情的准绳。从1874年到1890年,清政府共借外债26笔,汇丰银行一家贷了17笔,占70.04%,成为对中国进行资本输出的急先锋。1894年后,汇丰银行在承贷的外国银行中独占鳌头,并在每一笔对华贷款中,附加苛刻的条件,借此控制中国的税收存管等命脉。此外,汇丰银行营业即对外发行小额钞票,到1890年末,已达618万元,“与营业于东方各国之银行相比,则汇丰银行之兑换券流通数为最多”。

——摘编自姜建清、蒋立场《中国近代银行史》

材料二 1912年经孙中山先生批准,大清银行改组为中国银行。成立伊始,即大力支持南京临时政府,经募公债、代收税款、稳定货币发行。1915年中国银行试办外汇业务,后又增加外币贷款、经理政府外债等业务,与外国银行相抗衡。1928年后,中国银行通过贷款支持,帮助经营困难的张裕酿酒公司、无锡荣氏申新纱厂渡过难关。20世纪30年代,中国银行斥巨资扶助铁道、公路、煤矿和水利建设,大力倡导并身体力行支持内地经济振兴,率先发展农业贷款。抗战爆发后,恐慌蔓延,引发提存和抢购外汇风潮,中国银行为平衡汇市共投入英镑797万磅、美元1442万元。太平洋战争爆发后,中国银行积极为国纾难,每年经收侨汇占全国侨汇总数的50%以上,有力支援了前线。

——摘编自宗良、孙雨心《百年中行金融报国的历程与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚清时期汇丰银行在中国迅速扩张的表现及其历史背景。(2)根据材料二,归纳中国银行对近代中国社会发展的贡献。

材料一 汉朝对西南边疆地区的统治主要是通过控制当地的部落首领或酋长来实现的。这一治策被此后的中原王朝相继沿用,地方大姓、“夷帅”、羁縻府州等西南边疆历史要素都是该治策的具体体现。元朝在此基础上,进一步创设“蒙夷参治”制度。当时云南参政、平章、宣抚、安抚以及路、府、州、县等官,皆由大批的蒙古人、契丹人和当地人担任。吴永章曾言:“有元一代创立蒙夷参治之法,而官有流土之分,于是始有土司之名。”明代将元朝的“蒙夷参治”发展为“土流并治”的治理思想,使其普遍运用于西南边疆地区。清因明制,大体皆如此,在西南地区的基本治策是:以土官“钤制”地方,再以流官对土官进行“弹压”。

——摘编自张楠林《明清时期云南“土流并治”管理模式与边疆治理逻辑》

材料二 西藏和平解放及西藏自治区成立以来,特别是中共十一届三中全会以来,在党中央、国务院和自治区党委、政府的领导下,在全国各族人民的大力支持下,西藏各族人民认真贯彻执行民族区域自治政策和民族区域自治制度,使西藏的政治、经济、社会等各项事业取得了举世瞩目的成就。据统计,1998年,西藏全区藏族和其他少数民族干部已达49851人,占全区干部总数的74.1%,在自治区人大常委会委员中占80%,在自治区主席、副主席中占77.8%。至2021年年底,全区地区生产总值达到2080.17亿元,人均地区生产总值56831元,全体居民人均可支配收入24950元。西藏和平解放以来,党中央和国务院一直十分关心西藏各项事业的发展,不仅给西藏制定了一系列优惠政策和措施,而且还专门召开了三次西藏工作会议,从人力、技术、财政、物资等多个方而给以援助。

——摘编自姚俊开、马汉斌《党的民族区域自治政策在西藏的实践》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉代之后封建王朝管理西南边疆地区的政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放以来西藏取得举世瞩目成就的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,归纳古今中国处理民族关系的基本原则。

材料一

| 1840 | 林则徐翻译的《四洲志》中,第一次在中国介绍和传播西方图书馆。 |

| 1847 | 上海天主教耶稣会设立第一家近代图书馆——上海徐家汇天主堂藏书楼。 |

| 1896 | 梁启超发表的《西学书目表》,可以模糊地看到自然科学、社会科学和综合性图书三大基本部类的雏形;对近代目录学和分类学的发展产生了深远影响。 |

| 1899 | 清政府号令全国书院改变原有藏书形式,开始逐渐过渡为近代学校图书馆。 |

| 1915 | 教育部颁布《通俗图书馆规程》,规定各省治、县治通俗图书馆,储集各种通俗图书供公众阅览;对私立图书馆作出了规定。 |

| 1919 | 教育部公布《全国教育计划书》指出:图书馆之启导学术,其功用等于学校。 |

| 1924 | 李日垓在云南腾冲县和顺乡建立了和顺阅书报市,是中国最早的农村图书馆。 |

——摘编自王平、王雨潇《中国近代图书馆事业的社会起源》

材料二 1653年,曼彻斯特市成立了免费对公众开放的切塔姆图书馆,这是英国最早的公共图书馆。1669年,作家约翰·伊夫林提出为公共图书馆立法的建议,此后,主张以公共税收来维持免费图书馆的建议增多。18世纪,工业和科学的发展逐渐战胜神学,人们知识水平不断提高,于是,英国逐渐产生教区图书馆、咖啡屋、慈善学校和机械工人学校等各类信息传播载体。1850年,尤瓦特提交的《公共图书馆法》议案经过议会的反复斗争最终被认可,英国第一个公共图书馆法令生效。此后,英国的议会文化使得公共图书馆大行其道,公共图书馆迅速成长,到19世纪末,英国公共图书馆数量超过100个。

——摘编自《英国公共图书馆产生的背景及历史意义》

(1)根据材料一,概括近代中国图书馆兴起的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析18、19世纪英国公共图书馆发展的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,归纳图书馆所承载的社会功能。

材料 公元前2070年夏王朝成立迄今四千多年来,历代王朝都把防范和治理火灾的消防工作列为国家管理公众事务的一项重要内容,并建立了相应的管理体制。公元前1300年左右的商代时期,根据出土的甲骨卜辞所述,曾有奴隶在夜间放火焚烧奴隶主的三座粮食仓库,这是文字出现后最早有关火灾的记录。

《周易》:“水在火上,既济。君子以思患而预防之。”战国时的思想家墨子,是墨家的创始人,他注重实践,在《墨子》一书中,不仅包含着力学、光学、声学许多科学原理,而且在防范和治理火灾方面,也有许多独到的主张。他在《备城门》、《杂守》、《迎敌词》等篇中提出许多防火技术措施,既有设置、建造的具体要求,又有明确的数字规定。东汉史学家荀悦在《申鉴·杂言》中进一步明确提出:“防为上,救次之,诫为下”的“防患于未然”的思想,认识到消防是国泰民安的大事要事。

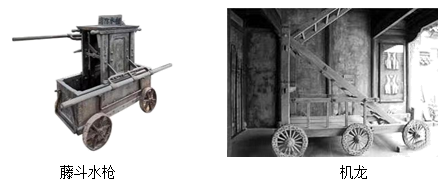

东汉京师洛阳和唐朝京师长安,都建有若干“武侯铺”,每个铺都配备各色灭火工具。唐代时常用水袋、皮袋、溅筒灭火器。宋朝苏东坡在杭州任通判和太守时,建立了官府消防队(时称“潜火队”),这是中国历史第一支专职消防队,配置了棚索、斧、锯、旗号、火笼、火背心等消防器材装备。明永乐十八年(1420年),皇宫三大殿发生火灾后,明成祖在“罪已诏”中以极其沉痛的心情对治国安民的十二个方面进行深刻反省。明朝官府开始设立防火铺,并配有水桶、云梯、火钩等救火器具,其中最早的消防器械是藤斗水枪。中国人民还善于向西方学习。明末清初,传教士向中国士大夫和工匠传授消防知识。后来经过中国工匠的改造升级,可用传动装置发动出水,又称机龙。清朝此时主要的灭火器为水龙(又称“水铳”、 “唧筒”、“机龙”)。和早期简易的水龙相比,此时的水龙已演变成需用人力扛拉的木制抬龙,加上水桶、吊桶、铜锣、行号、火把和油灯、大纛旗和各小旗(大、小旗均用蓝底白字)、梯子(竹制)、警铃、挠钩、刀锯、斧凿、杠索、灯笼、号衣、号帽、防火背心,就基本组成了消防队的全套装备。

——以上材料均摘编自《中国消防简史》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳中国古代消防管理的阶段特征及成因。

(2)根据材料结合所学知识,围绕“中国古代的消防理念”,写一则历史短文。(要求:表述成文,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

1987年全国乡(镇)、村、联户、户办企业比重

| 层次 | 企业个数(万个) | 占总数% | 职工(万人) | 占总数% | 总产值(亿元) | 占总数% | 工业产值(亿元) | 占总数% |

| 总计 | 17902 | 100 | 8805.1 | 10 | 4764.1 | 100 | 32416 | 100 |

| 乡(镇)办企业 | 42 | 2.4 | 2397.5 | 27.2 | 1825.8 | 38.3 | 1345.8 | 41.5 |

| 村办企业 | 1163 | 6.6 | 2320.7 | 26.4 | 1411.5 | 29.6 | 1149.9 | 35.5 |

| 联户办企业 | 1189 | 6.8 | 923.6 | 10.5 | 424.8 | 8.9 | 282.9 | 8.7 |

| 户办企业 | 1473 | 84.2 | 3163.3 | 35.9 | 1102 | 23.1 | 465 | 14.3 |

| A.农村土地所有制形式有所改变 | B.城乡间差异呈缩小趋势 |

| C.解决了农村的剩余劳动力问题 | D.农村经济结构发生变化 |

材料 明清时期江南地区市镇民间教育非常活跃,有从家庭自行请聘师而设的家塾,塾师招收子弟设馆教授的自设馆,有宗族为本族子弟开设的族塾,惠及乡里贫困子弟的社学、义学,再到数量众多、流派纷呈的各级书院,以及家庭亲长独力授教的家庭教育,这些学校与府州县学及中央国子监共同搭建了完整的教育结构和教育体系。虽然博取科举功名仍是这些市镇民间教育的主要目的,但是读书识字提升自身文化素养也已成为当时市镇居民的普遍共识,如朱家角镇王氏祠塾《塾规略》明确规定“子弟读书当告以不是专为学时文、求科举”,读书的目的在于修身养性,以圣人之规范体察自身行为,一部分义塾专门明确设立的目的是配合育婴堂让孤寒幼童得以接受教育。这些民间教育既补充了官学单一化的不足又扩大了教育对象,同时把市镇各阶层民众更广泛的纳入忠孝诚信礼义廉耻的伦理道德教化体系之中。

-—摘编自张鸥翔《明清江南市镇民间教育探析》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳明清时期江南市镇民间教育的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明清江南市镇民间教育的影响。

材料一 在中世纪的欧洲,香料的用途广泛,可用来烹饪菜肴、配制药剂、制作香薰。在大部分欧洲人眼中,香料比黄金更加重要,是欧洲经济的重要组成部分。13世纪以来欧洲进入小冰河期,气温偏低且十分干燥,不适合种植肉桂、丁香和胡椒等作物,因此高度依赖产自印度、中国及东南亚的香料。在传统贸易体制下,香料需要辗转陆路和海路,或横跨中国及欧亚草原,或途经印度洋、波斯湾、红海后进入地中海,最后才能抵达欧洲,耗时极长且运费高昂,一路上香料要在不同商贩手中转手十余次,每次转手都会使价格飙升。阿拉伯人为了维护自己在行业中的垄断地位,还隐瞒各类香料的原产地,以便坐地起价,攫取大量财富。1453年,土耳其人攻陷君士坦丁堡,切断了亚欧之间历史悠久的陆路香料贸易通道。为满足本国对香料的需求,欧洲国家纷纷寻找新的海上航线。

——整理自【美】劳伦斯·贝尔格林《黄金、香料与殖民地-转动人类历史的麦哲伦航海史》

材料二 17世纪的东南亚地区由于其独特的地理位置和资源优势,成为世界上最重要的香料贸易中心,欧洲国家如葡萄牙、荷兰、英国和法国都争相进入东南亚,设立贸易据点,以谋求殖民扩张和商业利益。除了直接同当地商人进行香料交易之外,欧洲国家还在东南亚设立贸易公司,通过垄断贸易和殖民政策,获得了更大的利润和控制权。例如,17世纪20年代荷兰通过血腥屠杀独占班达群岛,垄断了肉豆蔻的生产;17世纪30年代至60年代,荷兰东印度公司通过毁树政策提高香料售价,并获得了丁香贸易垄断权。自此荷兰在世界香料贸易中长期居于主导地位。

——整理自金祎成《17世纪荷兰东印度公司在东南亚的香料贸易》

(1)根据材料一,归纳15世纪欧洲国家开辟香料贸易新航线的原因。(2)根据材料二,指出17世纪世界香料贸易的新变化。

(3)根据材料并结合所学知识,分析香料贸易对世界产生的影响。

材料一 将工人迁入工厂的能力成为棉花帝国胜利的关键。结果,一道鸿沟横跨在世界上那些能够动员劳动力的政治家和资本家与那些做不到的人之间。多达一半的棉花工人是孩子和妇女,事实上,棉花制造业成为18世纪和19世纪女性主导的产业,他们只能拿到男性工资的30%到50%。工厂里生产环境恶劣,机器震耳欲聋,对工人健康造成了巨大影响。工业化伴随着抵抗运动,1811—1812年,英国的卢德主义者捣毁数百台机器。19世纪30年代,工人阶级更注重组织协会,发起罢工运动,提出自己的政治要求。1844年西里西亚纺织工人的叛乱就非常有名,工人的集体行动和世界棉花产业的空间布局交织在一起。

材料二 贝拉尔是印度西部地区中心,长久以来以其优质棉花闻名于世。到了19世纪70年代,贝拉尔的大部分经济活动都围绕着全球市场生产棉花。一位英国殖民官员观察到,在贝拉尔,“棉花的种植几乎完全是为了出口。国内家用布的制造受到英国商品进口的冲击,许多织布阶层的人已成为普通劳动者”。事实上,自铁路通车以来,欧洲成品得以进口,贝拉尔曾经欣欣向荣的传统棉花制造业几乎全部消失了,大量原本从事纺纱和织布的人口转变为农业劳动力,棉花的种植面积继续扩大,贝拉尔“已经成为完美的棉花花园。”

——以上材料摘编自斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳导致工人这种生活近况的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析贝拉尔“已经成为完美的棉花花园”所带来的影响。

| 观点一 | 辽金将传统意义上的“中国”扩大到辽金统治之下的东北和西北地区,使“中国”的范围不再局限于长城以南 |

| 观点二 | 辽金王朝以“中国”自居则使“中国之民”不再仅代指汉族,也包括在辽金两朝生活的契丹族、女真族党项族、蒙古族等少数民族 |

| 观点三 | “中国”一词不再是区分少数民族与汉族的民族标记,而是成为少数民族与汉族共有的政治符号,成为统—多民族国家的代名词 |

| A.国家统一民族共生 | B.多元一体国家认同 |

| C.实现汉化民族交融 | D.共处华夏友好和平 |