材料一 汉承百王之弊,高祖拨乱反正,文、景务在养民,至于稽古礼文之事,犹多阙焉。孝武(即汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章(彰)《六经》。遂畴咨海内,举其俊茂,与之立功。兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神,绍周后,号令文章,燥焉可述,后嗣得遵洪业,而有三代之风。如武帝之雄才大略,不改文、景之恭俭以济斯民,虽《诗》《书》所称,何有加焉!

——引自(东汉)班固《汉书·武帝纪赞》

(1)根据材料一,结合所学,写出汉初“高祖拨乱反正,文、景务在养民”在治国思想、政策方面的表现,并概括汉武帝时为加强中央集权在思想上采取的措施及重要影响。材料二 中国古代文明发展到明代中期,在社会、思想与文化等各方面都呈现出前所未有的新气象。大约从嘉庆朝开始,在全国各地,特别是江南,以经济为中心的新兴城市大量出现,手工业、商业经济日趋繁荣,新的市民阶层逐步扩大;作为国家意识形态的程朱理学,日益受到以阳明心学为代表的新思想的挑战;随着民间的书院,讲会以及出版业的发展,文化前所未有地向世俗化的方向普及:中西文化也开始发生交流与碰撞。如此一系列新的社会和文化现象,都在这一时期涌现。早期启蒙思潮是这样的背景下孕育而生的。

——改编自袁行霈等《中华文明史》(第四卷)

(2)根据材料二,概括明朝中后期思想领域“呈现出前所未有的新气象”的原因。结合所学,指出明朝中期“阳明心学”的核心内容,并对“阳明心学”进行简要的评价。材料一 《老子》中提到:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”《荀子》中提到:“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参(能参预天地之职)。”

——整理自《老子》《荀子》

材料二 隋唐时期,采取开放政策,不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地。从印度传入的佛教,受到中国传统文化礼俗的巨大影响而中国化了。在隋唐时期佛教发展达到兴盛的顶峰,并对中国传统诗词艺术产生了重要影响,如禅宗对王维诗歌的影响主要可分为三种情况:一是以禅语入诗,二是以禅趣入诗,三是以禅法入诗。

——整理自豹云天《探索中国古代隋唐时期的历史脉络和特征》等

材料三 公元8世纪中期,阿拉伯人经过一系列民族大征服,建立起一个地跨亚、非、欧三大洲的阿拉伯帝国。至9世纪前期,阿拉伯帝国达于极盛,经济繁荣,政治强盛,文化发达。9世纪中后期,阿拉伯商人苏莱曼所写的《中国印度见闻录》汇成,这是介绍中国的第一部阿拉伯著作。14世纪最伟大的阿拉伯旅行家伊本·白图泰,他在游记中详细记述了北非、中亚、南亚、东亚诸国的风土人情。

——摘编自《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

(1)根据材料一并结合所学,指出老子和荀子的主张中蕴含的中华文化的内涵,并予以合理解释。

(2)根据材料二并结合所学,从佛教的角度,说明隋唐时期“不仅吸收了外域文化,而且将中华文化传播到世界各地”,简析佛教文化对中国传统诗词书画艺术的影响。

(3)根据材料三,分析阿拉伯文化繁荣的原因。并指出阿拉伯帝国在东西文化交流中的地位。

材料一:随着西周的毁灭,封建体制的解体,演变到春秋战国之际,由于传统制度的崩溃,以及与其配合的伦理价值体系的破坏,导致了当时整个中国的大震撼。……一时思潮起伏,汹涌澎湃,波澜壮阔,出现了两座文化高峰,开创了我国学术思想史上最辉煌的一页。

——摘自傅乐成主编《中国通史》

材料二:汉朝建立后,先秦儒家经典《诗》《书》《礼》《易》《春秋》常有儒生弟子传承。汉武帝时期,“黜黄老、刑名百家之言,延文学儒者以百数,而公孙弘以治《春秋》为丞相封侯,天下学士摩然向风”。政府设立五经博士,博士虽不参加实际政务,但常得预闻政务会议,因此对政治发生重大影响。此外,为博士设立弟子员。自此渐有文学入仕之正途。

一据《汉书·儒林传》、钱穆《国史大纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出这一时期的“两座文化高峰”,并从思想文化的角度阐述这一时期学术局面形成的地位和意义。

(2)根据材料二,概述汉代儒学成为正统思想的主要途径,结合所学知识分析其历史影响。

材料一 “晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元、明尚态。”

——清·梁巘《评书帖》

材料二 在当时文人看来,“这种文学形式”是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。苏轼作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感更深刻体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——骆玉明《中国文学史》

(1)根据材料一并结合唐代书法成就,概述“唐人尚法”的表现。“宋人尚意”不仅表现在书法领域,也表现在绘画领域,结合所学从题材角度指出最能体现“宋人尚意”的国画类型,并简述其特点。

(2)根据材料二指出“这种文学形式”的名称并概括其在当时“兴旺”的原因。

材料一 臣(李斯)请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。……所不去者,医药、卜筮、种树之书。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

(1)概括指出李斯、董仲舒提出的不同建议,并说明其共同目的。(2)指出汉武帝采纳了董仲舒的建议后采取的措施,并说明其历史影响。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想。……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危五日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举名与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去也,医乐卜筮种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了中国古代思想界怎样的发展趋势?原因何在?

(2)根据材料,为了顺应上述趋势,自战国到西汉先后进行了哪些努力?

材料一:鸦片战争真正使中国人切身地感到世界的存在,在七万里之外竟然存在一个能打败数千年文明古国的蕞尔小夷。这么远的距离,那么小的国家,光是这两个数字就足够使中国人深切地认识到,传统的地理观念必定存在着某种毛病。于是就在战争期间与战争之后究心于世界地理,产生了两部具有划时代意义的地理著作,一是魏源的《海国图志》,一是徐继畬的《瀛环志略》。如果说魏源是近代中国第一批睁眼看世界的人,那么徐继畬就是第一个正眼看世界的人。

上述材料均摘编自周振鹤《正眼看世界的第一人》

材料二:

| 魏源《海国图志》 | 徐继畬《瀛环志略》 |

| “海国”自唐宋以来多见于诗文中,意思为“海外之国”,与“海内”相对:海内即天下,海外即四夷。《海国图志》即《四夷图志》。 | “瀛环”是徐继畬发明的词汇。“瀛”指大海,瀛所环者,全世界也。徐继畬知道地球上陆地被大海包围,故取此名。 |

| 内容没有包含中国在内。 | 内容中包含了中国,并把中国置于亚洲中。 |

| 1841年受林则徐嘱托开始着手编写,于1842年完成五十卷本。以《四洲志》为底本,抄撮现成文献资料为主。 | 开始于1843年,完成于1848年,共计十卷。广泛搜集资料、大量吸收西方地图,加以缜密考证,有所弃取。 |

| 第一部分为海防思想、第二部分为世界地理、第三部分是杂录。全书贯穿经世致用的思想,魏源指出此书是“为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作”。 | 不以提出具体对付夷人的办法为己任,而是从纯学术角度介绍各国的地理与政治制度,作者没有直接表达自己作此书的旨趣。 |

(1)根据材料一、二并结合所学,指出魏源编撰《海国图志》的原因及该书的价值。

(2)根据材料二,概括徐继畬“正眼看世界”的表现。

材料一

| 松江府 | “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。 |

| 苏州府 | “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。 |

| 嘉兴府 | 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……” |

| 湖州府 | “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。 |

材料二

1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。

——摘编自清末史志资料

材料三

马克思在1853年就预言:“与外界隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程。”马克思在这里使用了“暴力”一词,这无疑是侵略的同义词。但他并没有用侵略和被侵略来概括全部中外关系。……把侵略同侵略带来的社会变化分开来,是马克思主义的一个重要思想。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)指出中国古代农业经济的基本特点,说明农业经济与商品经济的关系。阅读材料一,概括明清时期江南经济的主要变化。

(2)仔细阅读材料二中的诗歌,结合时代大背景,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。

(3)阅读材料三,按照“把侵略同侵略带来的社会变化分开来”的思路,概括19世纪外国资本主义入侵对中国经济的影响。

9 . 秦始皇、唐太宗和康熙帝是我国古代著名的帝王。阅读下列材料,根据所学知识,回答下列问题。

材料一“及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威震四海

——贾谊《过秦论》

材料二太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。……今省徭赋,不夺其时,使比屋之人,恣其耕稼,此则富矣。”

“崇饰宫宇,游赏池台,帝王之所欲,百姓之所不欲。帝王之所欲者放逸,百姓之所不欲者劳敝。”,“奢侈者可以为戒,节俭者可以为师矣。”

——《贞观政要》

材料三“盛哉,太宗之烈也!其除隋之乱,比迹汤、武;致治之美,庶几成、康。自古功德兼隆,由汉以来未之有也。”

——《新唐书·太宗本纪》

材料四表格内是康熙帝在不同时期写的三首诗。

| 滇平 | 中秋日闻海上捷音 | 瀚海 |

| 洱海昆池道路难,捷书夜半到长安。 未衿干羽三苗格,乍喜征输六诏宽。 天末远收金马隘,军中新解铁衣寒。 回思几载焦劳意,此日方同万国欢。 | 万里扶桑早挂弓,水犀军指岛门空。 来庭岂为修文德,柔远初非黩武功。 牙帐受降秋色外,羽林奏捷月明中。 海隅久念苍生困,耕凿从今九壤同。 | 四月天山路,今朝翰海行。 积沙流绝塞,落日度连营。 战伐因声罪,驰驱为息兵。 敢云黄屋重,辛苦事亲征。 |

材料五“承大业,勤政爱民。经文纬武,寰宇一统,虽曰守成,实同开创焉。圣学高深,崇儒重道。几暇格物,豁贯天人,尤为古今所未觏(ɡòu)。而久道化成,风移俗易,天下和乐,克致太平。”

——(《清史稿》卷八《圣祖本纪三》)

请回答:

(1)材料一说秦始皇“吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合”指的是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,与秦始皇相比,唐太宗在统治政策上主要有哪些不同?你怎样理解材料三中所说的“(唐太宗)自古功德兼隆”?

(3)结合材料四和所学知识思考,与唐太宗相比,康熙帝在治理多民族国家方面有哪些突出贡献?材料五认为(康熙年间)“天下和乐,克致太平”。结合世界历史发展趋势,你怎样理解此时的“天下太平”?

10 . 阅读材料,回答问题:

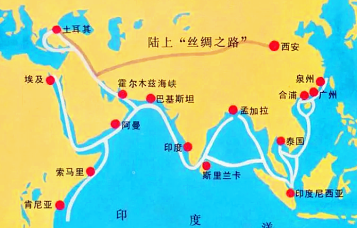

材料一古代中国《陆上丝绸之路》和《海上丝绸之路》交通路线图(见图8)

材料二国初海禁严,立意比驱鳄。借端累无辜,此事实大错。

——(清)黄遵宪《番客篇》

(1)结合所学知识,列举汉代、唐宋时期通过“丝绸之路”呈现对外贸易情况。

(2)根据材料二黄遵宪的《番客篇》诗,指出清朝政府所采取的对外贸易政策。该政策具有怎样的性质?“借端累无辜,此事实大错”道出了该政策怎样严重的后果?