材料一:早在近代初期,西方殖民者就已在非洲建立殖民据点。进入19世纪后,侵占非洲土地的活动加强,但主要在沿海地区。……(19世纪)70年代苏伊士运河的开始通航,西非和南非新的金矿和钻石产地的发现,以及许多经济作物的种植成功,大大提高了非洲在整个世界的政治、经济和战略地位。在这种情况下,资本主义列强掀起了争夺和瓜分非洲的狂潮。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

材料二:到1938年为止,西方列强在非洲的资本输出数额巨大……利用成立的矿业公司、种植园公司和商业公司等垄断了非洲殖民地的采矿、农业、商业和交通运输业,控制其国民经济。……西方国家在非洲殖民地的资本输出,不是投资在有利于殖民地经济发展的部门,而是投资于供出口可获暴利的矿业和种植经济作物为主的农业上。

——摘编自《世界历史十五讲》

(1)根据材料一,概括指出1870年前后西方列强对非洲殖民侵略的主要变化;根据材料二并结合所学知识,说明导致这种变化出现的主要原因。(2)19世纪晚期,面对西方列强殖民侵略的加深,非洲人民掀起反抗斗争的高潮,试举出其中的两个重大历史事件,并指出其主要特点。

(3)根据材料二,概括西方国家在非洲殖民掠夺的主要特点。

材料一:在公元前6世纪至公元前3世纪之间,关于经济问题的广泛讨论,成为当时“百家争鸣”的重要内容。各学派都较为完整地提出了对经济问题的看法和主张……如儒家学派的代表人物孔子主张足食与藏富于民,并指出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”;荀子提出开源节流、节用裕民、礼义为富强之本的主张。

——摘编自韦政通《中国思想史》等

材料二:先秦之时,政府对经济事务干预甚少。汉武帝时,商贾虽可乘车,但所征税倍于常人,又以商人为主要对象征收财产税;将煮盐、冶铁视为国营事业,导致铁器物劣价昂,盐价亦高,且强迫人民购买,在一定程度上增加了人民负担。公元前81年,昭帝诏有司问郡国所举贤良、文学,皆对“愿罢盐、铁、酒榷、均输官,毋与天下争利”。但这些经济统制措施,仍基本延续下去。

——摘编自《中国经济史》

(1)根据材料一、材料二,指出春秋战国时期与汉武帝时期的经济主张的不同。(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简述春秋战国时期与汉武帝时期经济主张提出的历史背景。

材料一 在四大文明古国(古埃及、古巴比伦、古代中国、古印度)及玛雅人的神话故事里,都有大洪水甚至洪水灭世的传说,只是原因和过程不尽相同。古代希伯来人和古代希腊人也有类似的洪水传说,其源头是苏美尔神话。在苏美尔人的泥板文书上,人们发现了故事的最早版本,后通过史诗《吉尔伽美什》被古代希伯来人继承,并传到古希腊人那里,于是就有了流传至今的洪水情说。中国古代也有“大禹治水”神话传说,但显然与上述神话差异较大。

——摘编自《世界文明探源》

材料二 历史上的诸文明并不是封闭的体系,它本身在不断地变动,同时各文明之间也在不断地交流。……文明的交流,使各文明创造的成果在短期内即为人类共享,而不必再去重新发明,因此使人类文明前进的步伐加大,这是使人类文明进步的重要原因。文明的交流并不是一帆风顺的,它时常要遇到各种阻碍、挫折、冲突,这也就是文明发展进程有时不能快捷,反而延缓的重要原因。

——马克垚《世界文明史(上)》

(1)根据材料一、指出古代早期文明的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,指出古代文明交流的方式,以及谈谈你对古代文明的认识。

由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1840-1842年同英国的战争,第二次是1856-1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阅读材料,回答问题(1)材料中的“三次灾难性的战争”分别指的是?

(2)三次战争的灾难性在政治、经济上的主要表现在哪些方面?

(3)面对三次耻辱性失败,国人是如何重新评价自己的传统文明的?

材料一

玉米传入中国路径图

材料二 中国农业发展始终依循两条道路前行,一条以广度开发为主,主要体现在耕地扩展,政策的调整;另一条则为深度开发,主要体现在农业技术的提升、农作物复种制度的出现,以及高产作物的引进。玉米、甘薯未引进之前,南方水稻,北方旱地作物粟、黍、冬小麦以及高粱拥有用地与产量的优势。文献记载玉米种植从“种罕”到“遍艺之”,经历了近百年时间,对明清时期的中国影响深刻,有学者提出康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的。至20世纪30年代在全国的统计中,玉米的占地比例如下,甘肃6.5%、广西17.2%、河北15%、黑龙江5.3%、湖北10.7%、湖南3.9%、吉林5.4%、辽宁12.6%、山西5.4%、陕西11.3%、四川13.2%、新疆19.2%,安徽等十四省占地比例很低,几乎视作零。

——摘编自韩茂莉《中国历史农业地理》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出玉米传入中国的路径,分析对玉米全国性种植影响最大的路径及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析“康乾盛世是玉米等高产作物的引进造就的”这一观点。

材料一 1865年,英国商人杜兰德在北京宣武门外修建了一条长约600米的小铁路,向清朝官员和百姓展示铁路的便利,这是中国境内出现的第一条铁路,……对比杜兰德热情高涨的推广,观众相当不领情,京城百姓对小铁路的反应是“诧所未闻,骇为妖物”。不久,步兵衙门就以担心引起骚乱为由把小铁路拆除了。

——田吉舷《中国铁路百年》

材料二 19世纪70年代,俄国出兵侵占我国伊犁,李鸿章借机提出“土车为铁路”的主张,指出俄国侵占伊犁,“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法用兵。而且不仅俄国想侵占西北,英国同样垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛,否则中国将面临更加紧迫的局面。

——摘编自雷颐《细说晚清七十年》

阅读材料,回答问题(1)依据材料一、概括小铁路被拆除的原因。

(2)分析材料二事件发生的时代背景,概括李鸿章力主修建铁路的原因。

(3)结合材料与所学知识,你如何看待晚清的铁路修建?

材料一 唐朝沿用隋制,在西北边境继续设互市监掌管陆路贸易,太宗贞观六年(632年),改隋交市监为互市监。《唐六典》“诸市互监”云:“诸互市监各掌诸蕃交易之事”,唐代互市监的品级相对于隋代大大提高。还规定,“诸官私互市,唯得用帛练、蕃彩,自外并不得交易。……若善人须籴粮食者,监司斟酌须数,与州司相知,听百姓将物就互市所交易。”

——摘编自李叶宏、惠建利《唐代“互市”法律制度探析》

材料二 早在宋朝建立初期,宋辽双方在河北地区就设置了榷场,后来由于两国发生战争,这些榷场时开时闭。澶渊之盟后,榷场贸易恢复正常。宋朝在雄州、霸州、安肃军、广信军等地,辽朝在涿州、振武军和朔州等地都先后开设了榷场。辽朝输到宋朝来的物品主要有羊、马等,而宋朝则将丝帛、漆器、谷物输入辽朝。然而,双方都有一些禁止输出的物品,比如双方对书籍和钱币的输出都有严格的禁令,因而从一定程度上限制了榷场的贸易功能。

——摘编自游彪著《细说古典中国的黄金时代:追宋》

(1)根据材料一,说明隋唐时期西北边境互市贸易的概况。(2)根据材料二,概括宋辽开展边境贸易的有利条件。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中国古代各民族间互市贸易的意义。

材料一 变法开始后,光绪帝发布多道上谕,扶植、鼓励官绅士民创办报刊,并提出鼓励中国民族报业发展的政策。维新派开创了新的报刊政论文体。这种文体半白半文,平实易懂,笔锋感情色彩浓郁,出现了一些既有时效性,又具体生动的新闻报道,新闻报道中央带评论,有时还夹以口语和外来语,尽量贴近读者的阅读。维新派的报刊提倡资产阶级新文化,颂扬自由、平等、天赋人权等思想,介绍进化论学说,对陈腐的封建思想进行批判,开展资产阶级思想的启蒙教育。维新派的报刊始终贯穿着强烈的爱国主义热情,强调民族主义和国家观念,维护民族独立和国家主权,推动了民族近代新闻事业的发展。

——摘编自瞿小纯《从中国新闻报刊史看其时代特征》

材料二 12年中华民国成立后,以孙中山为首的南京临时政府,立即废止了前清新闻旧法令——《大清报律》,并通过立法手段建立起与西方先进国家接轨的自由新闻体制,保障人民的言论出版自由权利。在辛亥革命进行时和中华民国成立后,取得胜利的革命党人立刻在其控制的地区,按照言论出版自由的理念,建立起自由新闻体制。据统计,武昌起义后的半年时间里,全国的报纸由十年前的 100 多种,猛增至近500 种,总销售数量达4200 万份,这两个数字都突破了历史的最高纪录。在这些报刊中,数量最多、发展最快的是政党报纸。

—摘编自杨师群《中国新闻传播史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括维新派办报的特点及历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简析民国初年报刊业蓬勃发展的原因。

材料一赢政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要由三个环节构成。一是建立国家元首制度,称“皇帝”。二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务。三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材斟二唐朝边疆地区有突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权。唐朝政府与它们保持着密切联系。……文成公主、金城公主先后入藏,唐蕃之间还数次会盟。南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。……唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州……都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。(1)依据材料一,概括指出秦朝中央集权制度的三个主要环节。秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响?

(2)依据材料二,概括指出唐朝与边疆各民族进行交往、交融、交流的主要方式。结合所学知识,阐述唐朝民族政策对统一多民族国家的积极影响。

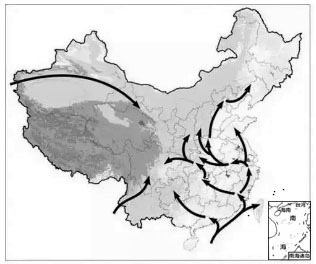

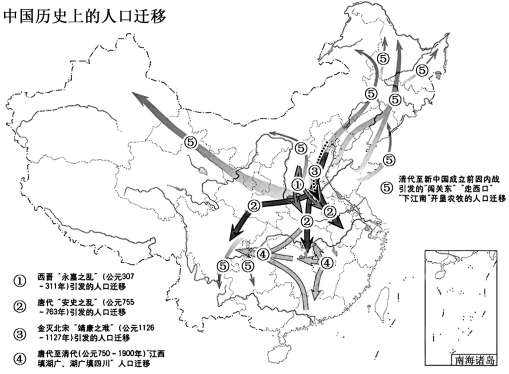

材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。