15—17世纪,伴随着中、西方社会的变化,传统绘画有了新突破。

中国古代自画像称为“自写真”,最早记载于《后汉书》。宋元始有零星作品传世,但多将人物融入山水背景或群像中。明清时期,部分士人挣脱“无我”枷锁,画中人物也从背景中独立出来。画家借助像赞、题记表达自我。苏州人沈周的自画像呈现了眼睛、额头、皱纹和老年斑等更为个性的面部特征。绍兴人徐渭在自画像上写道,“吾年十岁手植青藤”“流光荏苒,两鬓如霜”“合作此图,寿藤亦寿吾”。江南画家唐寅、陈洪绶等也有自画像传世。

西方在古希腊罗马时期出现少量自画像。15世纪以来,意大利人热衷于古典文化,并效法古罗马人定制艺术品以获得不朽荣誉,自画像作为一个独立门类发展起来。画家多在宗教、历史等场景中插入自己的形象。威尼斯人改进了制镜技术,阿尔伯蒂的《论绘画》分析了数学、几何学与绘画的关系,推动了自画像写实风格的发展。画中人物脱离场景,独立呈现。丢勒、提香等人绘制了多幅自画像。丢勒在自画像上写道:“我,丢勒,在28岁时用永不褪色的颜料画下了我自己。”16、17世纪后,欧洲出现自画像收藏热潮,伦勃朗一人就创作了70余幅自画像,莱奥波尔多·德·美第奇则收藏了79幅自画像。

阅读材料,提取信息,结合所学,阐释15-17世纪自画像的发展所折射出的中、西方时代特征。要求:信息提取充分,史论结合,逻辑清晰。材料 西方的崛起曾被视为世界历史中最引人入胜的历程之一。这一进程起始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑士制度,经过文艺复兴和大航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亚洲的人们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。

然而在过去的十多年中,一些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓方面,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,而那时欧洲刚走出中世纪进入文艺复兴时期。这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地方的许多文明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。因此,西方崛起是比较晚才突然发生的,这在很大程度上都要归功于其他文明的成就,而不仅仅取决于欧洲本土发生的事情。

——摘编自杰克·戈德斯选《为什么是欧洲?——世界史视角下的西方崛起1500—1850》

评材料中关于西方崛起的观点。

(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

“中世纪晚期危机”是对14—15世纪发生在西欧的饥荒、瘟疫、战争及其导致的人口减少、经济停滞、政治和社会秩序紊乱的概括。从20世纪30年代开始,“中世纪晚期危机”成为西欧中世纪史的重要研究主题,形成了两大主流解释模式。第一种是“衰落论”:通过探寻危机产生的原因,认为中世纪晚期危机是西欧社会相对于中世纪盛期的衰落;第二种是“转型论”:通过探讨危机的影响,认为中世纪晚期危机推动了西欧社会形态和国家形态从中世纪向近代的转型。

理解历史进程中的原因与结果,建构历史发展的前后联系,是历史解释的基本要求。从上述角度,结合14—15世纪欧洲历史的重大史实,评析材料中的两种解释模式。

材料一 “唐宋变革”是中外历史学界广泛讨论的问题。钱穆在《理学与艺术》一文中写道:“论中国古今社会之变,最要在宋代。宋以前,大体可称为古代中国,宋以后,乃为后代中国。秦前,乃封建贵族社会。东汉以下,士族门第兴起。魏晋南北朝定于隋唐,皆属门第社会……。宋以下,始是纯粹的平民社会。……就宋代而言之,政治经济、社会人生,较之前代莫不有变。”

材料二 有些学者对“唐宋变革”采取了比较低调的看法:“不应过分夸大这种变革,两个时期间不存在绝对不可逾越的鸿沟。”(胡如雷《唐宋之际中国封建社会的巨大变革》)“人们可对比唐宋时代,从阶级状况,到政治制度、军事制度、文化等,列举出不少变化的史实。然而若与春秋、战国时期相比,则至多只能算是一个小变革期。”(王曾瑜《宋朝阶级结构》)

结合宋朝的史实,评析材料一和材料二的观点。

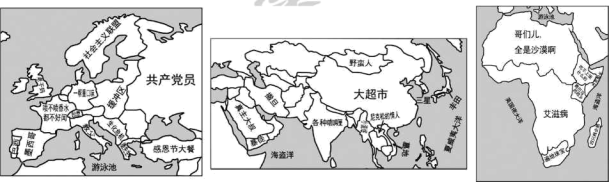

材料 现实生活中,偏见无处不在。保加利亚摄影师杨科.萨佛诺夫尝试从所有角度观察我们所生活的这个星球,从2009年开始绘制,出版了一本名为《世界偏见地图》的图册,将诸多国际观点收录其中,他的这些讽刺意味十足的刻板印象描绘,真切的加深了不同文化的相互理解。这里节选了三张如图片

图1美国人眼中的欧洲 图2美国人眼中的亚洲 图3美国人眼中的非洲

从材料中提取一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,史论结合,表述清晰。)

材料一

| 《中国共产党简史》目录摘编 第一章 中国共产党的创建和投身大革命的洪流 三、中国共产党的成立和民主革命纲领的制定 五、北伐战争和工农运动 第二章 掀起土地革命的风暴 一、以武装斗争反抗国民党的反动统治 四、九一八事变后的局势和中央红军长征的开始 第三章 全民族抗日战争的中流砥柱 二、开辟敌后抗日游击战争和坚持统一战线中的独立自主 五、加强党的建设、推进马克思主义中国化和开展整风运动 第四章 夺取新民主主义革命的全国性胜利 四、夺取全国胜利纲领的制定实施和人民民主统一战线的巩固扩大 六、党的七届二中全会和筹建新中国 …… |

材料二

井冈山会师(油画) |  遵义会议会址 |

瓦窑堡会议旧址 |  刘邓大军千里跃进大别山 |

(要求:观点正确,史实准确且充分,史论结合,逻辑清晰)

| 观点和评价 | 出处 | |

| ① | 莽欲令名誉过前人,遂克己不倦。聘诸贤良以为操史(佐助长官的属员),赏赐邑钱悉以享士,愈为俭约。 | 【东汉】班固《汉书》 |

| ② | 任已而不师古(效法古代),秦氏(秦朝)以之致亡;师古而不适用,王莽以之身灭。 | 【南朝】沈约《宋书》 |

| ③ | 周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一生真伪复谁知。 | 【唐】白居易《放言五首,其三》 |

| ④ | 王莽最为大胆的改革是对当时重大经济问题的正面挑战……王莽下令禁止私人拥有大块土地。 | 【关】费正清等《中国:传统与变革》 |

| ⑤ | 王莽……打击侵陵小农的豪强势力,这是与多数士族大姓的利益相冲突的。……各地士族大姓都纷纷率领宗族子弟起而反叛,王莽政权终困而覆亡。 | 余英时《士与中国文化》 |

| ⑥ | 王莽自幼勤学,拜名儒为师,与饱学英俊之士交游,事母及寡嫂极孝,从而赢得极好声誉。……进入政治舞台后,王莽愈加恭谨,……拉拢在朝的官僚及在野之名士。 | 林剑鸣等《秦汉简史》 |

| ⑦ | 王莽过于迷信儒家经典,将理想当成现实,确定了完全脱离实际的过高目标。他既缺乏合理的改革方案,也没有推行到底的决心,很快以失败告终。 | 刘泽华主编《中国通史教程》(第一卷) |

| ⑧ | 王莽依照《周礼》设计了一套披着复古外衣的改造蓝图,主要内容有王田奴婢政策等……违背了社会发展的客观规律,……既不符合客观实际,又无法满足农民的土地要求。 | 孟祥才《秦汉史》 |

| ⑨ | 王莽的经济政策无论如何是在追求平均主义。由于以往土地、奴婢的自由买卖,造成大土地所有者对农民的压迫。哀帝时期(此时王莽已经控制朝政)实行“限田”。 | 【日】鹤间和幸《始皇帝的遗产:秦汉帝国》 |

材料一

英国就业人口结构的变化   1841年 1877年 |

材料二 第二次世界大战期间,(美国)新墨西哥沙漠地带的一声爆炸标志了人类对原子动力的利用。将原子弹投在广岛和长崎是这一动力首次用于军事目的。今天,原子动力已用于其他许多目的,如核动力船、生物医学研究、医学诊断和治疗以及核动力厂。

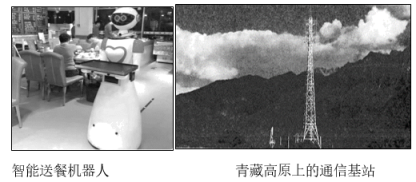

材料三

结合所学,分析上述材料,阐释科技对人类生活的影响。

(要求:观点正确,史实准确,史论结合,逻辑清晰)

1867年马克思出版了《资本论》,对19世纪的英国工厂制作了全面深入的分析。马克思指出,机器生产代替了手工生产,现代工厂代替了原先的手工工场,一种新的生产方式、新的生产关系开始形成。工厂通过对生产过程、生产效率、原材料的节约进行管理,大大提高劳动生产率。但另一方面,资本家“把工作日延长,使之超出工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点,并由资本占有这部分剩余劳动”。在劳动纪律方面,为了保证机器不停止运转,工厂主对于工人进厂、离厂、休息、吃饭的“关心”,比起对工人的生存更加“关心”。工资制度方面,在雇佣劳动下,工人的无酬劳动都被工资所掩盖,这就是资本主义工资制度的欺骗性所在。

——摘编自范漪鑫《论<资本论>对19世纪英国工厂制度的批判及其当代价值》

阅读材料并结合所学,谈谈你对《资本论》中有关工厂制度评价的理解。

材料一 郭嵩焘是1875年清政府向西方国家派出的第一位驻英公使。他把从上海到伦敦途中见闻记入日记《使西纪程》,并抄寄一份给总理衙门。书中主张中国应研究、学习西方。这份2万余字的日记在刻版刊行后,遭到士大夫的攻击谩骂,有人参劾郭嵩焘“有二心于英国,欲中国臣事之”,有人更指责他是有“三大罪”的汉奸,这“三大罪”是“游甲敦炮台披洋人衣,即令冻死亦不当披”“见巴西国主擅自起立,堂堂天朝,何至为小国主致敬”“柏金宫殿听音乐屡取阅音乐单,仿效洋人之所为”。慈禧太后发布谕旨严厉申斥郭嵩焘,下令毁弃《使西纪程》刻版,并禁止流传。

——摘编自孟泽《洋务先知——郭嵩焘》

材料二 1871年出任日本驻美国第一任大使的森有礼,在办理交涉事宣之外,访查美国“立国兴学”的途径,向美国各部长、国会议员和大学校长发出照会,列出若干问题,请他们回答,然后将复件译为日文书籍,题目为《文学兴国策》。该书被送交日本政府,引起重视,在认真研究后付诸实施。

——摘编自刘克敌《教育的使命与文学的使命》

结合所学知识评析两本著作的结局。(答题要求:先分别评析,最后总体评析)