1 . 有学者在评论十一届三中全会时说:“国内的困局,外部竞争的压力,促使我们必须……要寻找--条新的建设社会主义、使国家繁荣富强的道路。”材料中的“道路”是指

| A.包产到户 | B.扩大企业自主 | C.改革开放 | D.建立经济特区 |

您最近一年使用:0次

2021-09-27更新

|

202次组卷

|

12卷引用:河北省沧州市2016届高三上学期期末考试历史试题(B卷)

河北省沧州市2016届高三上学期期末考试历史试题(B卷)2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第27课中国特色社会主义的开创与发展广东省广州市番禺区2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题云南省昆明市寻甸一中、昆明西联学校阳宗海学校2021-2022学年高一上学期期末联考历史试题河南省开封市通许县启智高中2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题黑龙江省绥化市绥棱县第一中学2022-2023学年高一4月月考历史试题河南省周口恒大中学2023-2024学年高二10月月考历史试题山西省运城市景胜中学2023-2024学年高二10月月考历史试题(A卷)河南省光山县第三高级中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题河南省信阳市光山县第三高级中学2023-2024学年高二上学期期中历史试题甘肃省武威第十八中学2023-2024学年高一下学期期中历史试题福建省泉州科技中学2023-2024学年高一下学期第一次阶段限时训练历史试题

名校

2 . 在以农为主的乡村社会中,小农世代生活于乡里,极少与官府直接接触。而以农业税为支撑的古代国家财政使得官僚体系难以直接渗透到乡村每一家农户。于是宗族就能发挥共同体作用,从而弥补官府在县以下基层社会控制方面留下的空白。该学者旨在强调

| A.政权实现绝对集权控制 | B.乡村社会存在地方自治 |

| C.尊卑有序的社会共同体 | D.基层治理官民合治模式 |

您最近一年使用:0次

2021-09-24更新

|

623次组卷

|

9卷引用:2020年天津高考真题历史变式题

2020年天津高考真题历史变式题第17课中国古代的户籍制度与社会治理(同步训练)-2022-2023学年高中历史选必一同步测试重庆市巴蜀中学2022届高三上学期适应性月考(二)历史试题【单元过关卷】2021-2022学年高二历史同步单元测试卷(选择性必修1)-第六单元基层治理与社会保障(基础过关卷)河北省保定市唐县第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题【单元测试】2021-2022学年高二历史尖子生选拔卷(选择性必修1)-第六单元基层治理与社会保障(选拔卷)山东省菏泽市2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题(B卷)湖北省安陆市第一高级中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题河北省保定市部分学校2022-2023学年高二9月月考历史试题

3 . 中国十一届全国人大三次会议再次修改选举法,明确规定我国城市与乡村按照相同人口比例选举人大代表。历史上曾出现过城乡代表的比例是8比1、4比1、1比1……城乡选举人大代表人口比例的变化反映出

| A.法律面前人人平等 | B.民主政治渐进式发展 |

| C.城乡差距逐渐消失 | D.已实现了全民普选权 |

您最近一年使用:0次

2021-09-22更新

|

487次组卷

|

9卷引用:2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第3课中国近代至当代政治制度的演变

2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第3课中国近代至当代政治制度的演变河北省保定市定州中学2016届高三上学期第一次月考历史试题甘肃省张掖市第二中学2022届高三10月月考历史试题广东省梅州市梅江区嘉应中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第一中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题陕西省西安市阎良区2021-2022学年高一上学期期末历史试题湖北省十堰市丹江口市第一中学2021-2022学年高二9月月考历史试题陕西省渭南市韩城市2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题江苏省南通市通州区金沙中学2021-2022学年高二上学期第二次调研考历史试题

名校

4 . 据学者统计发现:20世纪初《新青年》杂志提及的重大事件中.频度最高、变化最大的是第一 次世界大战,而十月革命发生的1917年,它的提及频度颇低,对十月革命的注重发生在1919年以后甚至20年代初。这表明

| A.中国知识分子普遍关注世界形势 | B.五四运动推动了近代民主革命的转变 |

| C.西方工业文明出现了严重的危机 | D.中国知识分子对俄国社会革命的认同 |

您最近一年使用:0次

2021-09-20更新

|

391次组卷

|

9卷引用:华大新高考联盟名校2020届高三5月高考预测文综历史试题

华大新高考联盟名校2020届高三5月高考预测文综历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第20课五四运动与中国共产党的诞生一遍过·高中历史(选必3)课时学习区第13课现代战争与不同文化的碰撞和交流江苏省南京市金陵中学2022届高三10月阶段检测历史试题河南省洛阳市孟津县第一高级中学2022届高三11月月考历史试题(好题精练4)陕西省宝鸡市渭滨区2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题第七单元中国共产党成立与新民主主义革命的兴起(B卷·能力提升练)-【单元测试】高一历史分层训练AB卷(统编版·中外历史纲要上)天津市滨海新区田家炳中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题安徽省安庆第二中学东区2022届高三9月月考历史试题

5 . 有研究认为,民众对辛亥革命的正面回应,在很大程度上是由于人们认为原朝气数已尽,将革命视作“反清复明”和改朝换代的手段;有的人则是将对清廷现代化改革的不满化为对革命的同情。该研究表明

| A.清末新政目的与结果背道而驰 | B.近代中国的思想解放任重道远 |

| C.辛亥革命结束封建帝制符合民意 | D.民众对辛亥革命的作用认识有误 |

您最近一年使用:0次

2021-09-18更新

|

923次组卷

|

12卷引用:贵州省毕节市2020届高三一模文综历史试题

贵州省毕节市2020届高三一模文综历史试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第18课辛亥革命【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第18课辛亥革命2021-2022学年高一中外历史纲要上册同步点对点专项训练-第18课辛亥革命辛亥革命(名题荟萃)-2023届高三统编版历史一轮复习内蒙古赤峰二中2022届高三上学期第一次月考历史试题山西省运城市2022届高三上学期期中考试历史试题山西省太原市山西大学附中2022届高三上学期期中考试历史试题河南省南阳市第六完全学校高级中学2021-2022学年高二下学期第三次考试历史试题2021年河北真题变试题江西省丰城市第九中学2022届高三上学期第一次月考历史试题江西省赣州市兴国中学2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题

名校

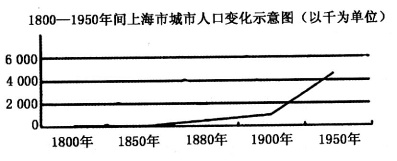

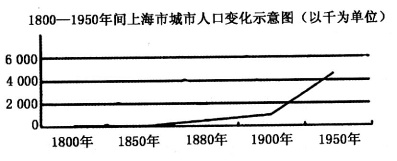

6 . 历史研究中常以人口的增加作为衡量城市化进程的一个重要指标。试观察下面的上海市人口变化示意图。分析1900一1950年间城市化进程迅速加快的根本原因是

| A.《南京条约》签订,上海被开放为通商口岸 | B.新中国成立为上海经济发展创造必要前提 |

| C.“一五”计划实行。促进了重工业的快速发展 | D.民族工业的发展,工业化水平的提高 |

您最近一年使用:0次

2021-09-17更新

|

462次组卷

|

10卷引用:山东省济宁市泗水县2013-2014学年高一下学期期中考试历史试题

山东省济宁市泗水县2013-2014学年高一下学期期中考试历史试题第11课近代以来的城市化进程-选必2-高中历史统编版新课同步练习山东省泰安市2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题黑龙江省大庆铁人中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题重庆市第七中学校2022届高二3月月考历史试题安徽省青阳县第一中学2021-2022学年高二3月月考历史试题广东省汕头市潮阳林百欣中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题浙江省宁波市效实中学2021-2022学年高二下学期期中历史试题河北省石家庄北华中学2022-2023学年高二4月月考历史试题广东省梅州市大埔县虎山中学2023-2024学年高二下学期开学考试历史试题

名校

7 . 魏背至隋唐时期,“儒门淡薄,收拾不住,皆归释氏(佛教)耳”。北宋以后,佛教逐渐走向势微,儒学复兴。由此可推知

| A.民众价值取向多元化 | B.佛教理论来源单一 |

| C.儒学独尊地位确立 | D.儒学理论建设加强 |

您最近一年使用:0次

2021-09-17更新

|

298次组卷

|

5卷引用:贵州省毕节市2020届高三一模文综历史试题

8 . “试吏法”是秦朝政府关于基层官吏的一种选任制度。由县以上官员根据各地舆论反映,对当地有一定声望和见识的人进行目测(外貌)和口试(问几个问题),选较优者充实到当地县以下机构或基层组织中担任吏员或乡长、亭长。“试吏法”的实行

| A.有助于提升官僚队伍素质 | B.体现官吏选用的公平公正 |

| C.使地方掌握了官吏任免权 | D.扩大了秦王朝的统治基础 |

您最近一年使用:0次

2021-09-15更新

|

357次组卷

|

5卷引用:贵州省毕节市2020届高三三诊文综历史试题

9 . 在处理相邻关系方面,罗马法有“相邻一方不得将污染的水排放到邻人土地中”、“要进行建筑的人应当在自己的房子与邻居的房子之间留出12步距离"等规定。《查士丁尼法学阶梯》对此归纳为:“使任何人不滥用自己的物乃系口口口口之所在。”引文中“口"应该填写的是

| A.邻里和睦 | B.公共利益 | C.司法公正 | D.平民利益 |

您最近一年使用:0次

2021-09-15更新

|

316次组卷

|

3卷引用:重庆市2021届高三11月调研历史试题

10 . 据《大明会典)记载,“(文渊阁)公务行移各衙门,皆用翰林院印,而各衙门章奏文移,亦止日行翰林院。”万历年间,翰林院掌院学士王图辞职,将院印封存,以致“诸事悉停。一应官吏俸银等项,俱不得支"。这说明当时

| A.翰林院掌管国家机要事务 | B.官僚集团倾轧导致政事混乱 |

| C.内阁不是法定的行政机构 | D.专制皇权受到官僚体制的制约 |

您最近一年使用:0次

2021-09-15更新

|

448次组卷

|

5卷引用:重庆市2021届高三11月调研历史试题