材料一 夏的统治中心就在阳城周围一带,这里约是今天的河南西部和山西南部。商朝的疆域比夏有所扩大,大概在今天的河北、河南、山西交界的地方。周朝成为了一个疆域空前广大的国家,其疆域北至辽宁,南达长江以南,西抵甘肃东部,东至海滨。其在疆域形成史上占有重要地位。秦始皇统一中国后,疆域的面积大大超过了前代,其稳定性也比以前大大提高了,其疆域范围是我国历代疆域的核心区,因而秦朝是我国疆域的雏形。汉武帝时期西汉越来越强大了,在东南、东北、西北方向上版图都有所扩大。尤其是在西北地区设置了西域都护府,开始对西域实施全面的行政管辖,从此,西域36国全归中国版图。据《汉书·地理志》记载,西汉的疆域东西长9302里,南北长13368里,一个伟大的统一的封建国家已巍然屹立在世界的东方。

——摘编自李布《试论我国疆域的形成过程及其特点》

材料二 晋代以后,北方和西北方的少数民族跨过万里长城和浩瀚的大漠一次次南下东进,带来了一次次的民族大融合,形成了中华民族的大家庭。辽宋夏金等王朝的对峙与融合使中华帝国的版图不再局限于汉地,民族成分多了起来。

——摘编自屈文军《辽西夏金元史十五讲》等

材料三 元朝结束了五代以来长达300余年的几个政权分立的割据状态,实现了全国的大一统,第一次将西藏纳入中国的版图,从政治制度上巩固了国家的统一,有效地管辖了辽阔的疆域。清军自入关以后,平定了西北、西南的叛乱势力,反击了沙俄对东北的侵略,逐步统一全国,建立了一个强盛的清帝国,鼎盛时期领土面积约1300万平方公里,巩固了统一的多民族国家,奠定了我国近代的版图。

——摘编自毛元佑《中国版图的形成与变迁》

结合所学解读中国疆域的变迁。要求:提取信息充分;总结归纳准确、完整;史论结合,逻辑清晰。

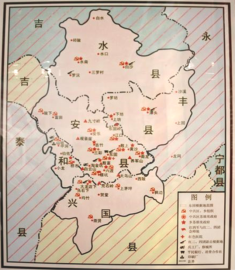

材料一 东固位于吉安县城东南120余华里五县交界的边境(如图6),四周崇山峻岭,地势险要。早在大革命时期这里就建立了共产党的组织和农民协会。大革命失败后,共产党人赖经邦等秘密恢复了党组织,并发动了东固暴动,先后建立了江西工农红军独立第二团和第四团。这样,以东固、桥头为中心的方圆约200里的范围不仅成为群众斗争异常活跃的游击区,而且创造了公开斗争和秘密斗争相结合的成功经验。1929年2月,朱德、毛泽东、陈毅率领的红四军来到东固根据地,这里的经营方式得到毛泽东等人的高度赞扬,陈毅称之为“东井冈”。

——摘编自刘统《火种——寻找中国复兴之路》

东固革命根据地全盛时期示意图

1929年2月—1929年10月

(1)依据图文材料,概括东固能够成为“东井冈”的原因。

材料二 这番我们到东固则另是一种形式……邮路是照常的,商业贸易是照常的,边界(指井冈山)所受到的痛苦此地完全没有。敌军到来寻不到目标,党的组织和群众的组织(农民协会)完全秘密着。在接近总暴动之前,这种形式是最好的,因为这种形式取得群众不致失掉群众,武装群众不是守土的赤卫队而是游击队。……战术是飘忽不定的游击,游击的区域是很宽的。

——毛泽东给湘赣边界特委的信(1929年4月13日)

材料三 他们(东固根据地)是指导员支配军官的,前五册上军官的名字列在指导员的后面,一个子弹不问过党不能支配,他们是绝对的党领导。这也可以说是帮助四军党的领导加强的原因。

——毛泽东给红四军一位领导人的信(1929年6月14日)

(2)依据材料二、三,概括“东固革命根据地”的特点,分析其创建的历史意义。

贾谊(公元前200年~公元前168年),西汉初年著名政论家,世称贾生。其生平在西汉司马迁《史记·屈原贾生列传》与东汉班固《汉书·贾谊传》中均有记载。

材料一 谊年二十余,文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。贾生以为汉当更秦之法,东阳侯、冯敬之属尽害之,乃短贾生,于是天子(汉文帝)后亦疏之。……后岁余,贾生征见,拜为梁怀王太傅。贾生数上疏,言诸侯或连数郡,非古之制,可稍削之,文帝不听。

——司马迁《史记·屈原贾生列传》

材料二 谊年二十余,最为少,文帝说之,超迁,一岁中至太中大夫。谊以为汉宜改正朔,于是天子议以谊任公卿之位,东阳侯、冯敬之属尽害之,乃毁谊,于是天子(汉文帝)后亦疏之。……后岁余,文帝思谊,征之,拜谊为梁怀王太傅。文帝思贾生之言(众建诸侯而少其力),乃分齐为六国。

——班固《汉书·贾谊传》

(1)概括两则史料记载内容的异同。

(2)简要分析两则史料对同一历史事件记载不同的原因。

要讲某一代的制度得失,必需知道在此制度实施时期之有关各方意见之反映。这些意见,才是评判该项制度之利弊得失的真凭据与真意见。历史意见,指的是在那制度实施时代的人们所切身感受而发出的意见。这些意见,比较真实客观。待时代隔得久了,该项制度早已消失不存在,而后代人单凭后代人自己所处的环境和需要来批评历史上已往的各项制度,那只能说是一种“时代意见”。时代意见并非是全不合真理,但我们不该单凭时代意见来抹杀已往的历史意见。即如我们此刻所处的时代,已是需要民主政治的时代了,我们不能再要有一个皇帝,这是不必再说的。但我们也不该单凭我们当前的时代意见来一笔抹杀历史,认为从有历史以来,便不该有一个皇帝;皇帝总是要不得,一切历史上的政治制度,只要有了一个皇帝,便是坏政治。这正如一个壮年人,不要睡摇篮,便认为摇篮是要不得的事。但在婴孩期,让他睡摇篮,未必要不得。

——钱穆《中国历代政治得失》

概括作者的观点,并以中外史实为例加以说明。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

“欧洲是否衰落了”的问题,在20世纪至少出现了三次,……第一次出现于20世纪初,因为和19世纪比,欧洲显然从盛世中跌落下来了。这种观点可以拿德国学者斯宾格勒的《西方的没落》作为代表,他的书庞杂无序,乍一读起来有不知所云之感,但复杂的失落情绪跃然纸上,在一定程度上反映了当时欧洲相当普遍的心态。第二次出现悲观情绪是在第二次世界大战结束之后,欧洲经历战争的重创,正处在物资匮乏的十分困难的时期,西欧社会笼罩在一片悲观的空气之中。第三次提出“欧洲衰落”问题是80年代初,前两次都与战争有关,这一次则是与新技术革命中的态势和世界经济的形势密切相关,欧洲人相当一致地感到了美国和日本在世界市场上对欧洲构成的强大压力。这一次确实促进了欧洲的深刻与广泛的反省,而且是长期的、不断的反省。

——陈乐民《20世纪的欧洲》

(1)概括材料的观点,任选两个阶段,从多个角度用史实解释这一观点。

(2)概括影响20世纪欧洲地位的主要因素。