材料一 如果全球化把欧洲人迈入大洋当作开始的话,那么走在前列的首先是伊比利亚半岛国家。他们以高效的行政机器组织远航,怀揣着传播宗教和寻找黄金的期盼,揭开了不同种族、不同文明的大碰撞。

——摘编自【英】巴勒克拉夫《处于变动中的历史学》

材料二 进入19世纪以来,随着西方工业革命的完成,资本主义列强为了本国资本主义发展的需要,急于开辟海外市场和原料产地,攫取高额利润,当时非洲、美洲大部分国家已经沦为他们的殖民地、半殖民地,中国这个地大物博、尚未受到世界殖民浪潮全面冲击的东方大市场,成为他们的重要侵略目标。

——据郭卫民《资本主义列强挑起的四次大规模侵华战争》

材料三 2022年2月24日,俄罗斯总统普京对外发表电视讲话,决定在顿巴斯地区发起特别军事行动,并呼吁乌克兰军队放下武器。普京在讲话中还表示,30年来俄罗斯一直试图就北约不东扩达成协议,但却受到欺骗、施压和讹诈,北约的战车正在朝着俄罗斯边境移动。

——摘编自中国新闻网

材料四 当今的世界格局仍处于一个过渡期,在这个过程中出现了权力的转移和扩散。权力从传统强国欧美向新兴大国转移,并扩散至其他地区力量中心,世界格局有进入“碎片化”时代的征兆。

——摘编自中国社会科学院2011年《国际形势黄皮书》

(1)根据材料一结合所学知识,指出欧洲人“迈入大洋”所产生的历史影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪西方国家大规模侵华的原因。

(3)根据材料三结合所学知识,指出为应对“北约”威胁苏联所组建的政治军事组织名称及其对国际关系格局的影响,并指出导致北约东扩的历史背景。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出“过渡期”国际格局演变的趋势及出现的新“力量中心”。

材料一 1933年《东方杂志》与《申报月刊》报载:许多人“对苏俄表示同情之美感,有的甚至替它大事鼓吹,以为苏俄成功之秘诀,在于它的社会经济制度,因为这个制度是有计划的,有组织的。”“在内外层层叠叠的高压状态底下的中国”,最急需的是“整个地实行社会主义的统制经济(计划经济)和集体生产”。

材料二 1952年9月,毛泽东提出了“10年到15年基本上完成社会主义”的目标。1954年宪法第十五条规定:“国家用经济计划指导国民经济的发展和改造,使生产力不断提高,以改进人民的物质生活和文化生活,巩固国家的独立和安全。”这表明,计划经济体制已成为我国法定的经济体制。

材料三 建立社会主义市场经济体制,既是改革开放实践的必然结果,也是十一届三中全会以来理论探索的重要成果。1978年,以十一届三中全会的召开为标志,我国走上了改革开放的道路,党领导人民在实践中探索,实施的改革方针政策实际上是以市场为取向的改革。1992年十四大正式确立“我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制”。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪三十年代计划经济思潮在中国兴起的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪五十年代中国选择计划经济体制的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明我国建立社会主义市场经济体制的意义。

材料一 从《周礼大司徒》的记载来看,西周时已相当重视人口生养了,所谓“保息六政”中,第一条就是“慈幼”。自春秋战国以来,充足的人口不光是一个文明延续的根本,更是国家赋税徭役与战争实力的保障,因而历代王朝基本都继承了西周鼓励生育的政策,《国语越语》就记录,“将免者以告,公令医守之。生丈夫,二壶酒,一犬;生女子,二壶酒,一豚”;对违反计生对象的处罚也很严厉,据《汉书惠帝纪》记载,“女子年十五以上至三十不嫁,五算”,“五算”就是要缴五倍人头税。唐太宗李世民登基之初,便发布了《令有司劝勉庶人婚聘及时诏》,加强生育风气的引导,动员富人赞助无法娶亲的穷人,将生育的好坏、鳏寡人口的数量,作为地方官员的政绩指标,进行考核;提倡“男子娶寡妇、寡妇再改嫁”这样的政策,否定男子娶二婚女不体面、女子“从一而终”的旧观念。

——摘编自《贞观元年婚姻诏令考释》等

材料二 在封建社会中后期,就有一些学者意识到人口过快增长带来的严重问题,中国传统时代的人口观出现了变化。宋代人口总数峰值达到8000余万,在这种背景下,历史学家马端临认为“民之多寡不足为国之盛衰”,提出了重视人口质量和整体素质的“计生”理论。

到了清末,人口膨胀到4亿之众,社会弊病丛生,历史地理学家汪士铎就把太平天国的爆发原因归结为中国的“人多”,并提出了一系列极端的、违背情理的人口控制措施,如推广溺女之法,施送断胎冷药,严再嫁之律,立童贞女院等。

——摘编自《文献通考》《汪士铎人口思想研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括人口生育政策的特征并分析其价值。

(2)根据材料一、二,概括宋以来学者人口观的变化并分析其原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析上述材料的历史启示。

材料一 四家在争辩中相互吸收、渗透,发展了相互联结的一面。而这主要是由它们是同一族类的文化以及他们学说中都关注现实的社会人生问题所决定的……政治主张泾渭分明的儒法两家,却在主张中央集权的大一统和等级制问题上不谋而合。在人生理想和处世态度方面,儒、墨、法各执一端,却又都主张积极进取,有所作为。

——摘编自李宗桂著《中国文化导论》

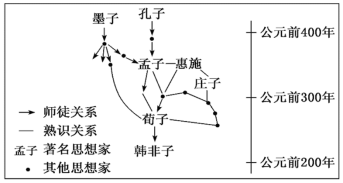

材料二 《诸子百家关系图》

——摘自[美]菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

(1)上述材料体现了战国时期思想文化领域的什么特征?结合上述材料和所学知识,概括呈现上述特征的原因。

材料三 作为思想启蒙的五四新文化运动,批判的是中国传统文化中为封建统治者服务且有碍于社会发展的成分,批判的矛头直指以封建统治者意识形态出现的儒家学说。但必须注意,这种批判是在民族危亡时进行的,它不是纯学理意义上的一般学术批判,而是以文化为切入点,以实现民众启蒙、民族独立和国家解放为目的社会运动。这就决定了这种批判不可避免地带有强烈的偏激色彩和以偏概全的倾向,但这种倾向恰恰是五四知识分子“天下兴亡,匹夫有责”的政治责任感和自觉担当意识。

——沈永刚《论五四新文化运动对中国传统文化的批判和传承》

(2)根据材料三并结合所学知识,指出新文化运动对传统文化的批判反映了怎样的时代需求?由此说明应如何正确评价新文化运动。

材料四 伴随着社会主义市场经济的初步确立,20世纪90年代中期迎来了第一波“国学热”。社会转型需要一种与革命时代不同的意识形态,由此促进的文化转型,构成了现代文化景观的大背景。踏入21世纪以来,全方位的国学热四面兴起并持续升温,其中媒体的参与固然起了很大作用,而来自民间的对传统文化的热情和需求扮演了主要的推动力量。目前的国学热兴起的原因,在于中国现代化进程快速和成功的发展,及其所引致的国民文化心理的改变。

——摘编自陈来《中华文明的核心价值:国学流变与传统价值观》

(3)根据材料四,指出90年代“国学热”出现的经济背景。综合以上材料,谈谈你对中华传统文化的认识。

材料 日本学者宫崎市定曾经说,讨论帝国的衰落,往往有不同的途径。如果把道义颓废、政治腐败作为帝国灭亡的原因,是道德史观;把阶级斗争激化,统治阶级应对错误看成帝国灭亡的原因,是阶级史观或革命史观,若将经济萧条,人民穷困作为帝国衰落的原因,是经济史观。当然,说到十八世纪的帝国衰落,还有一种是归咎于帝国主义和殖民主义的侵略,这是现代反帝反封建的民族史观。不过,我们讨论全球史背景下的十八世纪中国的衰落,其实,可能需要更复杂的历史背景分析。

——摘编自葛兆光《“漫长的十八世纪”与“盛世背后的危机”》

运用唯物史观并结合具体史实,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料的观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 从19世纪晚期到20世纪中期,德国宣传的民族沙文主义思想将原有的民族主义、反犹主义和种族理论结合在一起,成为推行德意志强权和世界政策的理论依据。1919年《凡尔赛和约》规定德国高额战争赔款、限制德国军备等,激发德国人强烈的民族耻辱感;在1929年经济危机造成民生艰难的形势下,希特勒借机以“优秀的日耳曼民族要复兴,建立统一的大德意志”的口号,迷惑和吸引德意志民族的大部分民众投票纳粹党主政;1933年希特勒就任德国总理后,对外退出世界裁军会议和国际联盟,派军队开进莱茵非军事区,武装干涉西班牙内战;对内制造“国会纵火案”,嫁祸德国共产党,诱使、强制国会通过“授权法”,授予总理无限权力;还颁布《纽伦堡法案》,公开剥夺犹太人的公民权利;进而禁止工人“集体谈判”,取缔工人的罢工权利,把包括工会在内的一切群.众团体纳入纳粹管制之下等,在德国全面推行法西斯专政。

——摘编自唐晋《大国崛起.德国》

材料二 1945年2月雅尔塔会议决定:“我们坚定不移的宗旨,是消灭德国的军国主义和纳粹主义,保证德国从此永远不能破坏世界和平”。1945年6月,美、苏、英、法四国《关于共同管制德国的联合声明》明确:“将德国和柏林划分为四个占领区,分别占领,全面接管德国的权力”。1945年7月美、英、苏发表《波茨坦公告》:重申根除德国军国主义和纳粹主义、严惩纳粹战犯;确定占领的双重目标:德国人必须为他们曾经犯下的“可怕罪行”赎罪;战胜国也愿意给德国人民机会“在民主和和平的基础上永久地重建他们的生活”。使德国不再成为战争的发源地。

——摘编自陈晓律《世界现代化历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪30年代德国建立法西斯专政的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析二战后德国分裂的原因和影响。

材料一 1943年罗斯福说:“对于中国,我们有两个目标:第一是有效地联合作战;第二是承认和树立中国作为主要大国,在战时和战后与西方三大盟国俄、英、美并驾齐驱。”

——《抗日战争时期的中美关系》

材料二 1960年11月4日,尼克松说:“我明确地表示我反对给共产党中国外交承认。我同样反对共产党中国加入联合国。美国不应该尊敬一个不热爱和平的海盗’式国家。”

——纽约每日新闻

材料三 中国是一个伟大的生气勃物的民族,不应该继续孤立在国际大家庭之外,从长远来说,如果没有这个拥有7亿多人民的国家的力量,要建立稳定的持久的国际秩序是不可设想的。

——尼克松1970年对外政策报告

材料四 随着中国的迅速发展,现代中国让西方人产生了很多疑问:为什么社会主义中国经济会突飞猛进?为什么中国会出现姚明这样像NBA球员一样好的明星?中国会不会把全球的石油用光?……这当中有好奇、羡慕,也夹杂着猜疑与不安,中国的形象正因此而变得更加复杂、多元、丰富,西方人再也无法用非好即坏的标尺或简单的符号来看待中国了。

——摘编自《历史上西方看中国:从天堂到丑陋不堪》

(1)材料一中美国对华政策是什么?依据材料一并结合所学知识说明原因。

(2)结合材料一、二和所学知识,指出美国对华态度发生了什么变化?在这一特定背景下,新中国采取相应的外交方针是什么?

(3)结合材料二、三和所学知识,指出美国对华态度又发生了怎样的变化?转变的主要原因是什么?

(4)依据材料四并结合所学知识,从中国自身的角度分析让西方看中国的眼光变得复杂、多元、丰富的因素。请针对如何消除西方对中国的猜疑与不安提出合理的建议。

材料一 战争还未结束,世界形势发生了重大变化,美国总统罗斯福酝酿战后国际经济合作。1944年7月,布雷顿森林会议召开。国民政府任命行政院副院长孔祥熙为全权代表,率团出席会议。代表团举行“七七事变”纪念活动,胡适和孔祥熙发表演说,申述中国对抗战的贡献和推进国际合作的重要,多国代表参加活动并深受触动。

材料二 1943年美方曾表示,国际货币基金总额为80亿美元,中国份额大致为5-6亿美元,居第四位。会议中,英、苏强烈要求增加本国份额,美国为避免意外,把总额增至88亿美元。中国代表认为,既然总额增加,中国份额不应少于6亿美元。但美国仍然把中国的份额定为5亿美元,但保证排第四位。孔祥熙表示如果不肯增加中国份额,中国代表将声明不能接受。此后美方妥协,将中国份额增至5.5亿美元。但中国代表仍认为,美方没有履行承诺,决定在公告中声明异议。包括中国在内的近十个国家对结果持保留意见。英、美建议撤销保留意见,以体现合作精神。在此情况下,孔祥熙第一个表示中国愿意收回保留条件,以推动国际合作。其他国家的态度也随之转变,协定在全体代表的掌声中获得通过。

--摘编自金中夏《翻阅尘封的档案--纪念出席布雷顿森林会议的中国代表团》

(1)根据材料一和所学,联系世界反法西斯战争,概括布雷顿森林会议召开的背景。

(2)根据材料二,结合所学,指出股金份额成为会议焦点的原因。综合上述材料,从中国与世界两方面,简述布雷顿森林会议中国代表团的作用。

材料一 斯密极力主张自由放任经济,打破关税壁垒、实行自由竞争和自由贸易,反对国家对经济生活的干预,认为它违反了“最大多数人最大幸福的原则”。在斯密看来,自利与自由竞争的市场机制是息息相关的。可以说,基于利己心的经济自由思想,始终贯穿在斯密的《国富论》(1776年发表)中。

——摘编自张阳《亚当·斯密的经济伦理思想》

材料二 到19世纪末叶,成年男子的选举权已在西欧大部分国家起作用。甚至备受推崇的自由放任主义原则也逐步修改。以往,政府对经济问题和社会问题的干预一向被看做是对自然法则的作用的干涉,是有害的、无效的。不过,就劳动者而论,这一理论上的主张与基本事实并不相符。公民自由权和选举权不能使劳动者免受由失业、疾病、伤残和老年引起的贫困和不安全,因而,他们利用选举权和工会组织迫切要求实行社会改革。在这种压力下,一种新的、民主的自由主义发展起来,它承认国家对全体公民的福利所负的责任。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析18世纪晚期亚当·斯密经济思想产生的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪末新的、民主的自由主义的发展原因及其主张。

材料一 苏联的工业化是从第一个五年计划开始的。该计划是在1929年作出立法决议,在参加计划的目的方针和主要任务讨论时,斯大林一贯地强调要最大限度地增加对重工业的投入。苏联用了不到20年的时间,从一个落后的农业国变成了生产机器和设备的国家,工业产值占世界工业产值由1917年的不到3%到1937年的10%,居欧洲第一位,世界第二位,一跃成为工业强国,其发展速度和取得的成就是举世瞩目的。

——摘编自梅春才(苏联社会主义工业化的历史进程及其经验教训)》

材料二 建国前后,中共中央多次论述了要“建立独立完整的工业体系使中国由落后的农业国变成先进的工业国”。这些重要论述集中阐明了新中国的社会主义工业化思想。为了改变旧中国工业基础极端畸形落后的状况以及力求短期内迅速实现国家工业化的目标,中央政府最终确立了重工业优先发展战略。这一战略的基本任务是,集中力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心的工业建设,以建立起我国社会主义工业化的初步基础。

——摘编自周明长<新中国建立初期重工业优先发展战略与工业城市发展研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析苏联工业化建设成就举世瞩目的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明新中国重工业优先发展战略确立的背景。