| A.“千里跃进,将军故乡” | B.“人民胜利,国旗飘扬” |

| C.“艰苦卓绝,革命奇迹” | D.“革命摇篮,领袖故里” |

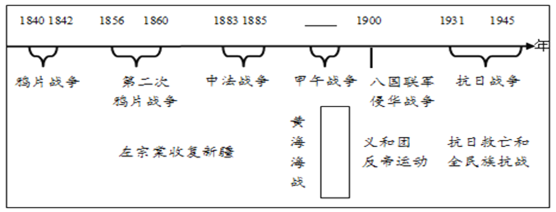

2 . 长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

请回答:

(1)近代中国历史上,农民阶级在西方列强侵略和本国封建主义的压迫下,进行了哪些不屈不挠的斗争?

(2)孙中山领导的辛亥革命实现了20世纪中国第一次历史性巨变,你认为辛亥革命最伟大的历史功绩是什么?

(3)在新民主主义革命时期,中国共产党领导中国人民终于完成了反帝反封建的革命任务。

①在国共十年对峙时期,中国共产党找到的中国特色的革命道路是什么?

②“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”在红军此次“远征”中,中国共产党在哪里召开了政治局扩大会议,这次会议的历史意义如何?

③抗日战争时期中国共产党为了取得抗日战争的胜利,始终坚持了什么抗战路线?

④人民解放战争时期,人民解放军连续发动哪三大战役基本消灭了国民党军队的主力?

3 . 根据历史事实之间的内在联系进行知识整理,能再现历史的阶段特征。阅读材料,回答问题。

(1)指出中日甲午战争的起讫时间。根据材料线索,举一例与甲午战争相关的民众自发抗争事件及其两位领导人。

(2)结合所学知识,概括材料所贯穿的两条主线,并指出其所体现的核心主题。

4 . 礼仪是社会生活的重要内容,反映了一定的政治制度及其变迁。阅读下列材料,回答问题。

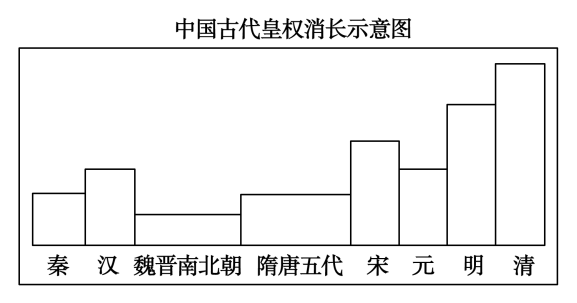

材料一 汉制,皇帝为丞相起(立);晋、六朝及唐,君臣皆坐;唯宋(群臣)乃立,元乃跪,后世从之。

——康有为《拟免跪拜诏》

艺祖(宋太祖)继位之一日,宰执范质等犹坐,艺祖曰:“吾目昏,可自持文书来看。”质等起,进呈罢,欲复位,已密令中使去其坐矣,遂为故事。

——邵博《邵氏闻见后录》

材料二

材料三 以往,很多学者把中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,并以此作为研究中国近代史的基本原则。

(1)根据材料一,概括汉代至明清君臣相见礼节的演变历程反映了什么本质问题?

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉、唐宋、明清三个时期君权相权的变化,并概括其总趋势。

(3)依据材料三的观点,结合所学知识概括中国近代逐步论为半殖民地半封建社会的过程。

| A.中华民族的奋起抗争 | B.晚清政府的改革 | C.近代的民主革命 | D.西方列强的不断入侵 |

| A.辛亥革命与国民革命运动 | B.甲午中日战争与戊戌变法 |

| C.新文化运动与五四运动 | D.两次鸦片战争与洋务运动 |

材料一这次大革命是中国历史上空前未有的大革命。在政治上颌思想上使人们获得了很大的解放。顽固守旧的堤防被打开了一个大缺口。尽管在往后的年代里接连出现复辟或变相复辟,令人感到迷惑不解,社会进步的历史潮流毕竟是不可抗拒的。

——摘编自黎澍《辛亥革命几个问题的再认识——纪念辛亥革命七十周年》

材料二中国近代社会新陈代谢的本质是一步步地有限地推进近代化,即推封建主义之陈,行民主主义(资本主义)之新。在19世纪中晚期,中国在推动变革的道路上有三次革命高潮以不同的斗争方式,程度不等地推动或体现了新陈代谢的历程。

——摘编自陈旭麓《关于中国近代史线索的思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这次革命”在中国近代化中的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括三次革命高潮及革命对象。

(3)综合上述材料,谈谈你如何认识中国近代化的进程。

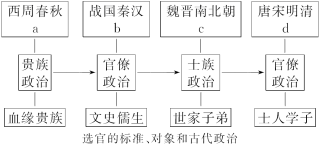

①世卿世禄

②门阀地位

③才能道德

④文化文章

| A.①②③④ |

| B.①③②④ |

| C.②①③④ |

| D.①②④③ |

材料一 “一边倒”是新中国成立初期独立自主和平外交政策框架中最核心的方针。它的形成与第二次世界大战结束前后的国际关系密切相关。当时的国际关系有两条线索:一是雅尔塔体系的建立;二是冷战的开始与两大阵营的形成。这使中国不能置身局外,中间道路难以行得通,“一边倒”就是在这样一个复杂的国际背景下酝酿形成的。

——丁明《战后国际关系与我国建国初“一边倒”方针的形成》

材料二 和平共处五项原则之所以在亚洲诞生,是因为它传承了亚洲人民崇尚和平的思想传统。……和平共处五项原则生动反映了联合国宪章宗旨和原则,并赋予这些宗旨和原则以可见、可行、可依循的内涵。和平共处五项原则中包含4个“互”字、1个“共”字,既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。

——习近平《弘扬和平共处五项原则建设合作共赢美好世界》

请回答:

(1)据材料一,概括指出“一边倒”方针提出的“复杂的国际背景”。结合所学知识,分析其实践意义。

(2)据材料二,概括和平共处五项原则具有强大生命力的原因。

(3)综合上述材料,谈谈影响一个国家外交政策的制定有哪些因素。

请回答:

(1)近代中国历史上,农民阶级在西方列强侵略和本国封建主义的压迫下,进行了哪些不屈不挠的斗争?

(2)孙中山领导的辛亥革命实现了20世纪中国第一次历史性巨变,你认为辛亥革命最伟大的历史功绩是什么?

(3)在新民主主义革命时期,中国共产党领导中国人民终于完成了反帝反封建的革命任务。

①在国共十年对峙时期,中国共产党找到的中国特色的革命道路是什么?

②在抗战时期,中共始终坚持什么样的抗战路线?

③新民主主义革命胜利的标志是什么?