| A.俄国革命的成功实践 | B.马克思主义的广泛传播 |

| C.民族资本主义的发展 | D.中华民族的逐渐觉醒 |

| A.孔子 | B.庄子 | C.韩非 | D.墨子 |

| A.否定了社会等级差异 | B.体现了社会结构的变化 |

| C.代表了小生产者利益 | D.表达了克己复礼的诉求 |

材料一 “人法地,地法天,天法道,道法自然。”

——老子《道德经》

材料二“愚谓政者,为治之具;刑者,辅治之法。德礼则所以出治之本,而德又礼之本也”。

“仁者,本心之全德”,“心之全德,莫非天理”。

“为政在人,取人以身,故不可以不修身”。

“平易近民,为政之本”,“以养民为本”,“爱莽民力”。

——摘引自朱熹《论语集注·为政》《中庸·集注》《朱子语类》等

材料三 早在先秦时期,我国传统社会的共治理念就已萌芽。战国的《六韬》就有“天下非一人之天下,乃天下之天下也”的记载;西汉的《礼记》“大道之行也,天下为公”的观念,表明我国传统社会的共治观已经形成。在治理模式上,“共治”表现为国家层面上的“君臣共治”和地方层面上“官绅共治”。

——徐亚文刘洪彬《共治理念与国家治理体系现代化》

生命至上,集中体现了中国人民深厚的仁爱传统和中国共产党人以人民为中心的价值追求……抗疫斗争伟大实践再次证明,中国特色社会主义制度所具有的显著优势,是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。

——习近平《在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话》

(1)根据材料一,指出老子思想的核心,结合所学,分别说明荀子与董仲舒在人与自然关系上的主张。

(2)朱熹继承和发展了孔子“德治”思想。仔细阅读材料二,概括朱熹“德治”思想的基本内涵。

(3)我国今天的国家治理体系,是在历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展的结果。阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①从“君臣共治”角度,以孔子、朱熹、黄宗羲为例,指出他们在“君臣关系”方面的思想主张。②从“以人民为中心"视角,以中共八大、中共十一届三中全会中共十五大为例,指出中国共产党人在社会主义民主与法制建设方面的探索。

| A.中学为体,西学为用 | B.维新变法,教亡图存 |

| C.驱除鞑虏,恢复中华 | D.兼容并包,思想自由 |

| A.《吕氏春秋》 | B.《金刚经》 | C.《武经总要》 | D.《梦溪笔谈》 |

| A.①孔子问道于老子 | B.②孔子杏坛讲学 |

| C.③屈原著《离骚》 | D.④孟子到稷下学宫游学 |

材料一平民绝对没有受到这种报纸上的文化运动的益处,他们虽稍听见一些“救国!救国!”的演说,什么德摩克拉西的思潮,什么解放改造的学说,都是知识阶级的专利品罢了。……中国不识字的人这样多,识字的人,又大半数是顽固的守旧党,言论的效力,能有多少?所以现在大家的社会改造运动,都注全力于言论界,多数还是埋头于口头、纸上,肤浅,直觉的著作。……(一些启蒙者)好务虚名,急功近利,(只为)搏得一个虚名。

——郑振铎《我们今后的社会改造运动》(1919年)

材料二随着李大钊从十月革命以来就不断组织和宣传科学社会主义和列宁主义,五四运动中工人乃至农民广泛参与的反抗帝国主义和军阀专制的自觉斗争,也使得曾经幻想着通过思想文化改造实现和平富强的知识分子意识到十月革命的确是“天下惊秋的一片桐叶”……全球性的政治危机和革命风潮使得一部分五四学者看到了启蒙主义的、民族主义的局限性。因此,马克思主义最终接过了新文化运动以来启蒙主义所承担的救亡图存的历史重任。

——摘编自包大为《从启蒙主义到马克思主义——五四运动的历史转向与内在动力》

(1)根据材料一,概括新文化运动的局限。

(2)五四运动突破了新文化运动的局限。根据材料二,说明五四运动的历史转向并分析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,阐述五四运动在思想文化方面的深远影响。

| A.《诗经》 | B.《论语》 | C.《易经》 | D.《离骚》 |

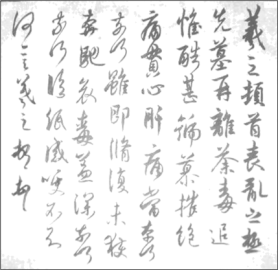

| A.通行于汉魏时代 | B.把中国书法的写意性发挥到极致 |

| C.既清晰工整又飞洒活泼 | D.体现了作者最高的书法艺术成就 |