| A.实施贤人政治 | B.开拓海外贸易 |

| C.培养专业技能 | D.加强社会分工 |

| A.促进了中国社会成功转型 | B.揭开了欧洲启蒙运动序幕 |

| C.批判继承了传统儒家思想 | D.推动了近代自然科学产生 |

| 儒家用字 | 仁 | 德 | 善 | 孝 | 贤 | 义 | 礼 | 信 |

| 数量(个) | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 |

| 乡名 示例 | 崇仁 怀仁 | 德政 德化 | 积善 从善 | 至孝 旌孝 | 思贤 奉贤 | 道义 习义 | 遵礼 复礼 | 守信 良信 |

| A.儒学主流地位确立 | B.经济重心南移趋势 |

| C.政府发展文教事业 | D.伦理道德受到重视 |

21世纪以来“超级杂交水稻”平均亩产量

| 时间 | 2000年 | 2004年 | 2011年 | 2014年 |

| 亩产 | 突破700公斤 | 突破800公斤 | 突破900公斤 | 突破1000公斤 |

| A.我国农业现代化水平全球领先 | B.世界饥饿问题已经基本解决 |

| C.跨国技术交流推动了科技创新 | D.我国杂交育种技术不断发展 |

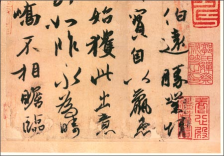

| A.标志着书法艺术开始进入自觉阶段 | B.体现出士人洒脱的精神风貌 |

| C.表明书法艺术已经达到历史最高峰 | D.折射出儒学丧失了主导地位 |

| A.偏离规矩严整的传统 | B.巧力兼至且富于变化 |

| C.具有承前启后的作用 | D.开创了新的载体类别 |

| A.女性普遍认同入传标准 | B.理学被社会广泛接受 |

| C.政府更加注重伦理教化 | D.入传女性的地位提高 |

材料 “马克思主义已为一般知识界之主潮”社会主义的流行源于五四时期,当时,中国思想界出现了两种危机,一是在新文化运动中,向来为士人安身立命的儒家思想体系崩溃了,人们失去了传统的精神支柱;二是近代以来中国人所向往的西方文明也“破产了”,人们又失去了并未根深蒂固的精神寄托。这两种精神危机就为社会主义的风行预先准备了土壤。一时间,西方的各种社会主义学说竞相涌入。中国思想界出现了“社会主义各派学说的流行”。在“各派学说”演进的过程中,即使反对中共的思想家也承认,“马克思主义日益成为巨大的潮流”。

特别是到了30年代,这一潮流已变得相当普遍和深入。从30年代初的中国社会史论战来看,无论是论战的哪一方,所使用的话语和方法都是马克思主义的。难怪当时有人说:“现在的人一开口便说什么资产阶级,无产阶级等等名词;并且时常用这些名词去解释中国原来的社会。”这表明到30年代,“马克思主义已为一般知识界之主潮”。

——张太原《二十世纪三十年代的马克思主义思潮》

提取材料信息,对“马克思主义已为一般知识界之主潮”现象进行合理的解释。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

| A.违背了新兴资产阶级的愿望 | B.为近代自然科学研究扫除了重要障碍 |

| C.强化了普通民众的宗教信仰 | D.促进了欧洲政教分离和宗教世俗化 |

材料一 “华”和“夏”是两个字,在上古时期便已开始连用,合称“华夏”。周朝时,凡是遵周礼、守礼乐的诸侯,都称“诸夏”。由于这些与周王室亲近的诸侯国大多集中在中原地区,所以当时的诸夏就是指中原地区。中原周边的地区,因文化上的异质性很强,不合于华夏礼俗,就被称为“夷狄”。到了汉代,董仲舒把“大一统”思想与华夷之辨相衔接,提出“王者爱及四夷”,即王者是天下共主,承天命教化万民,而万民也包括夷狄。

材料二 近代以后,面对西方资本主义的侵略和东方“天朝大国”的割地赔款,中国先进的知识分子上下求索:中国究竟怎样才能救亡图存?是否应当像日本那样效仿西方建立一个“民族国家”?在这样的背景下,1899年梁启超在《东籍月旦》中最先采用现代意义上的“民族”概念,提出“东方民族”之说。

1901年,他在《中国史叙论》中首次提出“中国民族”的概念。1902年,他在《论中国学术思想变迁之大势》中论及战国时期齐国的学术思想时正式提出“中华民族”的概念。1905年,他叉写出《历史上中国民族之观察》,通过对中国民族多元性和混合性的分析得出结论:“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成,”由此,梁启超完成了“中华民族”从形式到内容的革命性创造。

——上述材料均摘编自左鹏《从“华夷之辨”到中华民族共同体意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述从先秦到汉代“华夷之辨”观念的变化及呈现出的发展趋势。(2)根据材料二并结合所学知识,指出梁启超完成“中华民族”概念的革命性创造的背景。