材料一 梁启超旗帜鲜明地写道:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也,不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。”1902年,他从西方民族主义学说中又接过来“民族的国家”的观念,指出“能建造民族的国家声施烂然,苟反抗此大势者虽有殊才异能,卒归败衄(失败)。”同一年,他还令人注目地提出了“中华民族”的名称,指出“上古时代,我中华民族之有海权思想者”只有齐国。

——摘编自金冲及《辛亥革命和近代中国民族主义》

材料二 盖民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。其在实业界,苟无民族主义,则列强经济之压迫,致吾国生产永无发展之可能。其在劳动界,苟无民族主义,则依附帝国主义而生存之军阀及国内外之资本家,足以蚀其生命而有余。故民族解放之斗争,对于多数之民众,其目标皆不外反帝国主义而己。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》(1924年)

材料三 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识,概括梁启超民族主义的主要观点,分析其产生的历史背景。

(2)据材料二并结合所学知识,指出孙中山民族主义思想的新内涵及其对中国革命进程的影响。

(3)据材料三指出日本侵略者“算盘完全打错”的原因,举例说明中国的“民族凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

材料一 文艺复兴的重大意义不在于简单“复古”而在于“创新”。文艺复兴包括了一系列较大的历史事件和丰富内容,它把人的自由与解放推到一个新的阶段。它的整个主题就是重新恢复与升华“人”的主体价值,其锋芒首先指向中世纪神学的蒙昧主义与禁欲主义。

——摘编自孙锦泉《论盘大利文艺复兴的文化基础》

材料二 路易十四宣称“朕即国家”,他亲自主持国务会议,签署一切国事公文,向各省派出具有财务、司法、暑察、行政和军事权力的财政官,任命各省市主要官吏。贵族和教士作为特权等级,过着骄奢淫逸的生活,他们不仅不负担纳税义务,而且占据了全部宗教、军政、司法要职。对农民、城市平民及资产阶级等第三等级实行专政,压制言论,与第三等级处于尖锐的对立之中。与此同时,路易十四推行重商主义政策,使法国成为欧洲除英国之外工商业最为发达的国家。一些法国先进思想家对社会弊端的分析和社会革命的主张,最终汇为一股强大的思潮,即18世纪法国的启蒙运动

——摘编自【英】杰瑞米斯坦格鲁、【美】詹姆斯加维《极简西方哲学史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“复古”与“创新”之间的关系。

(2)根据材料二,概括18世纪法国启蒙运动产生的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析文艺复兴和启蒙运动的共同历史影响。

材料一 为改变西汉前期的主流价值观,树立忠孝风尚,汉武帝把以前的举孝廉制度化。《汉书·武帝纪》记载:“今诏书昭先帝圣绪,令二千石举孝廉,所以化元元,移风易俗也。不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”汉武帝又大力提倡儒学,把五经教育官方化,在中央设五经博士,为博士官置弟子五十人,复其身;地方上,汉武帝也推广文翁的做法,各郡国都设立学官,教授儒学,宣扬忠孝之道。

——摘编自陈辉《秦汉社会主流价值观的转变及其借鉴意义》

材料二 在西方学者看来,文艺复兴时存在着这样的价值取向:“富裕的商人和银行家从中世纪时代对灵魂全神贯注的得救,转向渴望用他们获取的金钱去谋取城市积极的生活和享受现世的快乐,……因为在他们看来,接受生活的挑战比天国的许诺更激动人心。”当时诸如布鲁日、阿尔伯蒂和马基雅维里等人文主义者,都相继从不同角度论证和阐述财富不仅仅能给人以生活的幸福,更重要的是确立社会的尊严地位。同时,人文主义者强调:人生的目的是现世的享受而不是死后的永生。

——摘编自梁民愫、吴佳娜等《近代西欧转型时期的人文主义价值观》

材料三 1894年甲午中日战争以后,面临着迫在眉睫的民族危亡,价值观念的变革呈现出一个高峰。知识精英看待“天人之辩”时,不再把“天”(自然)理解成超人的主宰(上帝、神),在他们面前的是一幅机械论的宇宙图式,“质力相推”的世界,在自身固有的“动力”作用下的不同展开。这意味着“力量”上升为宇宙的本质。梁启超说道:“若何而自勉为优者适者,以求免予劣败淘汰之数,此则纯在力之范围,于命丝毫无与者也。……故明夫天演之公理者,必不肯弃自力不用而惟命是从也”

——摘自高瑞泉《近代价值观变革与晚清知识分子》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括指出汉武帝宣扬的主流价值观及其主要途径,并结合所学知识,分析其主要作用。

(2)根据材料二,概括指出文艺复兴时期人文主义价值观的主要内容。结合所学知识,简要说明人文主义价值观与同一时期西欧社会经济发展的关系。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出甲午战后知识分子价值观变革的主要原因。

材料一 文艺复兴运动的含义为“再生”和“新生”,新生的号召意味着文化的近代转向,成为呼唤新时代到来的旗帜。这场运动的的真正性质,在“知识就是力量”一词中得到充分显示,这句口号显示出人们要用文化扫徐迷信、悲观、愚昧和无知的决心。在新文化的培育下,欧洲出现了许许多多的创新成分。

——摘编自马克垚《世界文明史》

材料二 德意志的人文主义者大多出身于市民家庭,人文主义也更多地被看作是文艺复兴时期的一种教育运动,因为它开始于大学中开设的人文学科的课程。他们批评宗教戒律的束缚,批评教士的贪婪和淫荡,指责繁琐的宗教仪式,提出限制教会的世俗权力,强调个人的内心虔诚信仰。这些都集中地反映了这个时期德意志政治和经济中出现的问题和矛盾,即以教会法为主体的封建法权已成为社会经济发展的羁绊和制约。

——摘编自王亚平《培育宗教改革运动的人文主义》

完成下列要求

(1)据材料一指出文艺复兴“新生”的含义,并分析文艺复兴核心思想的内涵。结合所学知识,说明“欧洲出现许许多多创新成分”的具体表现。

(2)据材料二概括德意志宗教改革兴起的原因,并归纳宗教改革的基本主张。

材料一 人类是一件多么了不得的杰作!……宇宙的精华!万物的灵长!

对自己不信任,还会信任什么真理。

……

——莎士比亚

材料二 第36条 每一个真诚悔改的基督徒,即令没有赎罪券,也同样可以得到赦罪或免罪。

——《九十五条论纲》

材料三 社会秩序乃是为其他一切权利提供了基础的一项神圣权利。然而这项权利决不是出于自然,而是建立在约定之上的。

——卢梭

启蒙运动就是……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号

——康德

材料四 我们对西方文化和外国文化,当然要重视“拿来”,就是把外国的好东西“拿来”。

——季羡林《东学西渐与东化》

完成下列要求:

(1)莎士比亚的名言体现了什么思想? 请另外列举两个文艺复兴巨匠及其作品。

(2)材料二关于“赎罪券”的争论引发了什么改革?

(3)根据材料三,归纳卢梭的主要思想。材料三康德的名言体现了启蒙运动的核心思想是什么?

(4) 综合上述材料结合所学知识,从政治制度方面谈谈我们“拿来”了什么。

材料一

材料二 :(西汉)由地方学即郡国学申送十八岁以上青年入太学,受业一年,经考试,以甲乙等分发。甲等得在宫廷充皇帝侍卫,乙等回归本乡作吏……凡属政府成员,皆须太学出身,或是由太学生服务地方政府为吏之双重资格为出身。此等人,皆经政府之教育与选择。每一成员,既通经术,亦称文学,又擅吏事,汉人谓之“通经致用”。

——钱穆《中国教育制度与教育思想》

材料三:自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄。讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。

——《汉书·儒林传》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识简述春秋、西汉时期教育发展的特点。

(2)依据材料二概括西汉太学教育的突出特点,并结合所学知识分析其影响。

(3)依据材料三并结合所学知识,简要分析西汉儒学繁盛的原因。结合所学知识指出该政策带来了什么影响?

材料一 政治界虽经三次革命,而黑暗未尝稍减。其原因之小部分,则为三次革命,皆虎头蛇尾,未能充分以鲜血洗净旧污;其大部分,则为盘踞吾人精神界根深蒂固之伦理道德文学艺术诸端,莫不黑幕层张,垢污深积。并此虎头蛇尾之革命未有焉。此单独政治革命所以于吾之社会,不生若何变化,不收若何效果也。

——陈独秀《文学革命论》,《新青年》第2卷

材料二 三纲之根本义,阶级制度也。所谓名教,所谓礼教,皆以拥护此别尊卑、明贵贱制度者也。近世西洋之道德政治,乃以自由平等独立之说为大原。与阶级制度极端相反。此东西文明之一大分水岭也。吾人果欲于政治上采用共和立宪制,复欲于伦理上保守纲常阶级制,以收新旧调和之效,自相冲撞,此绝对不可能之事。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》,《青年杂志》第1卷

材料三 由《新青年》卷起的新文化运动狂飙,猛烈地冲击了千百年来束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,运动本身反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度的层次深入到精神文化的层面,其对传统文化糟粕的批判和对西方思潮的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史·晚清民国卷》

请回答:

(1)材料一认为中国革命未能成功的主要原因是什么?为了深化革命,陈独秀等知识分子以什么为旗帜掀起思想解放运动?

(2)据材料二,指出近代西方“民主政治”的根源是什么?材料二认为束缚中国民主的最大阻碍是什么?

(3)材料三对于新文化运动作用的评价,你是否赞同?请说出相应的理由。

材料一 北宋儒家“关中学派”代表吕大钧兄弟受《周礼》《礼记》的影响,订立《吕民乡约》。这是我国历史上第一部乡约乡规,其主要内容有:一是德业相劝,即互勉于修身齐家之事;二是过失相规,如戒烟酒、戒赌博、戒斗殴等;三是礼俗相交,即乡党之间要有长幼之序,相亲相敬之礼;四是患难相恤,包括防盗、防灾、防疫、恤贫,恤孤等。在此基础上,又细化为更为具体的条款以约束和规范乡民的个人行为。有学者认为,《吕氏乡约》“于君政官治之外别立乡人自治之团体,尤为空前之创制”。

——党晓虹《中国传统乡规民约研究》等

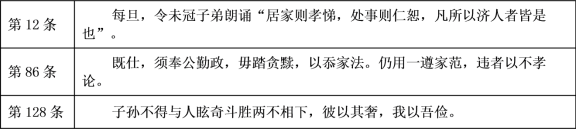

材料二 明代浦江郑氏家规(部分)

——尹超凡《郑氏家规的伦理价值探析》

材料三 当前的基层群众自治制度与乡规民约不谋而合,全国各地不同地方有着不同习俗,民风民情也千差万别,若只是以法律的方式做出统一规定,难免引起“不适”,乡规民约源于世代民众生活沿袭下来的习俗和传统,更适应本地方的现实需要,也更容易被人们接受。

——刘宇《论“吕氏乡约”的社会治理作用》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括指出《吕氏乡约》内容的特点,结合所学知识分析宋代乡约出现的原因。

(2)据材料二,归纳《郑氏家规》对族人的伦理教化要求,分析这些要求对郑氏家族的积极影响。

(3)综合上述材料,简析研究古代家规乡约的现实价值。

材料一 自孔子卒后,七十子之徒,散游诸侯.天下并争于战国,儒术既绌焉。然齐鲁之间,学者独不废也。于威、宣之际,孟子、荀卿之列,咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。

——司马迁《史记儒林列传》

材料二 (汉武帝)和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后又延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,待人之宽厚,人本主义之精神,家人亲族的团结和礼仪上之周到,等等,全部构成官僚集团行动上的规范。孟子所倡导的人民生计与国本攸关也毫无疑问地被尊重。

——黄仁宇《中国大历史》

材料三 (上古的君王)"以千万倍之勤劳,而己又不享受其利”,他们"以天下为主,君为客。凡君所毕世而经营者,为天下也”。后世君主恰怡相反,"以君为主,以天下为客。凡天下无地而得安宁者,为君也"。

——根据黄宗羲《明夷待访录原君》

完成下列要求

(1)据材料一,概括儒学在战国后期成为“显学”的主要原因。

(2)据材料二,分析“儒术”在汉代拓展延伸后所产生的作用。

(3)据材料三,概括黄宗羲的思想主张。结合所学知识分析黄宗羲思想产生的社会条件。

材料一 若是把他们看成乌托邦分子或者集权主义者,这在哲学上是错误的,从历史而言则是荒谬的。事实上,他们实事求是地看待世界,试图以求实际、讲原则的方式解决问题……启蒙运动的知识分子提供了一种榜样供当代知识分子奋力追赶,也展示了一种与压迫性的制度、不公正的特权和不合时宜的文化实践做斗争的样板。

——【美】斯蒂芬·埃里克·布隆纳《重申启蒙:论一种积极参与的政治》

材料二 启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态,不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力。要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。如果现在有人问:“我们目前是不是生活在一个启蒙了的时代?”那么回答就是:“并不是,但确实是在一个启蒙的时代。”

材料三 启蒙哲人对批判的推崇反其对形而上学的正当批判明显地表明,启蒙运动不是理性的时代,而是一次理性主义的造反。这场造反表现为两种相互关联的方式,一方面反对把理性说成是唯一的,甚至主导的行动精神的论断。另一方面否定那种认为世界上的所有的神秘现象,都可以通过研究而得到阐明的观点。主张批判至上,绝不意味着理性万能。这是一项要求有权质疑一切的政治主张,而不是要求宣称一切都能被理性了解和驾驭。

——【美】彼得·盖伊《启蒙时代》

完成下列要求:

(1)据材料一概括启蒙思想家判断问题的标准。结合所学知识,概括他们针对“压迫性制度”提出的政治主张。

(2)据材料二并结合所学,分析康德提出的“不是生活在一个启蒙了的时代”的原因,并解释“但确实是在一个启蒙的时代”的理由。