材料一 子贡问仁于孔子。孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”请问之,曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

——《论语》

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通义也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为,诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进

——《春秋繁露》

材料三 历代封建统治者所尊崇的“古文”经典,如《周礼》《逸礼》《古文尚书》《左传》《毛诗》等都是西汉末年刘歆伪造的,因此都是“伪经”。而刘歆制造伪经的目的,是为了帮助王莽篡夺西汉的政权、建立国号为“新”的朝代,所以古文经学是新莽一朝之学,只能称之“新学”。

——《新学伪经考》

材料四 新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出,以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民的觉醒和社会进步。

请回答:

(1)根据材料一指出孔子儒家思想的核心内容?

(2)材料二中体现了董仲舒哪些思想主张?他对儒家思想的改造对儒学的地位有何影响?

(3)结合所学知识说明材料三中康有为将古文经称为“伪经”的目的是什么?体现了康有为维新思想怎样的特点?

(4)根据材料四说明新文化运动倡导者在高举“民主”“科学”大旗的同时,为什么提出“打到孔家店”的口号?

材料一

A:“然则为天下之大害者,君而已矣!”

B:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

C:“以天下论者,必循天下之公。”

材料二

材料三

毛泽东《西江月•井冈山》:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。”

材料四

(1)材料一中的A、B、C分别是哪位思想家的名言?

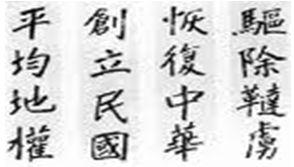

(2)材料二图中所示反映了中国近代史上谁的思想理论?作为辛亥革命重要成果却已成“空壳”的是什么?

(3)材料三描述的是毛泽东思想形成时期的哪一革命理论的实践?延安时期毛泽东还形成了怎样的革命理论?

(4)结合材料二、三、四和所学知识指出:二十世纪中国历史发生了哪三次历史性的巨变?概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

【材料一】天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸侯受命者,其尊皆天也,虽谓受命于天亦可。

——董仲舒《春秋繁露·顺命》

【材料二】国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之;不知自省,又出怪异以警惧之;尚不知变,而伤败乃至。以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也,自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之。

——董仲舒《举贤良对策》

【材料三】古者以天下为主,君为客,凡君之所必而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也……然则为天下之大害者,君而已矣。

——黄宗羲《明夷待访录·原君》

【材料四】夫治天卞犹曳大木焉,前者唱邪,后者唱许,君与臣,共曳木之人也。

——黄宗羲《明夷待访录·原臣》

“有明之无善治,自高皇帝罢丞相始也。”“天子批红,天子不能尽,则宰相批之。”

——黄宗羲《明夷待访录·置相》

“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。”

——黄宗羲《明夷待访录·学校》

请回答:

(1)材料一反映了董仲舒怎样的思想?其实质是什么?

(2)材料二又反映了董仲舒怎样的思想?与材料~相比有何进步性?

(3)据材料三概括黄宗羲的基本政治观点。这一主张有何进步性?

(4)据材料四概括黄宗羲提出的限制君权的具体办法。

(5)材料三、四与材料一相比,政治思想有何变化?导致变化的经济根源是什么?

材料一 “古者以天下为主,君为客,凡君之所毕世而经营者,为天下也。今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。”

“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。”

“夫治天下犹曳大木然,前者唱邪,后者唱许。君与臣,共曳木之人也。”

“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。”

一一黄宗羲《明夷待访录》

材料二 “三代下无可读之书矣!乃若区玉检于尘编,拾火齐于瓦砾,以冀万一有当于孔教者,则黄梨洲《明夷待访录》,其庶几乎!”

一一谭嗣同《仁学》

“梁启超、谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书(指《明夷待访录》)节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。”

-一梁启超《清代学术概论》

材料三 2005年温家宝总理在收到友人转赠的新版《黄宗羲全集》后,回信说: “我喜读黄宗羲著作,在于这位学问家的思想有着朴素的科学性格和民主性。身为天下人,当思天下事。而天下之事,莫过于‘万民之忧乐’了。行事要思万民之忧乐,立身要先天下之忧而忧,后天下之乐而乐,我应谨记这些道理,并身体力行。”

一一2005年4月新华社电讯

请回答:

(1)材料一中,黄宗羲是如何阐述君主与“天下”的关系的?这一阐述为什么在当时没有产生大的社会影响?

(2)根据材料二说明黄宗羲的著作在晚清时期发挥了什么作用?为什么能够发挥这样的作用?

(3)根据材料三,简要概述黄宗羲的思想对当代共产党人有哪些启发?

“欲”与生俱来,源于内心的渴望,关系到人性完善以及人类生活的和谐。儒学大家们都将“欲”作为自己研究的重要问题。

材料一 养心莫善于寡欲;其为人也寡欲,虽有不存焉者,寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者,寡矣。

——《孟子•尽心下》

材料二 故圣人之制民,使之有欲,不得过节;使之敦朴,不得无欲;无欲有欲,各得以足,而君道得矣。

——董仲舒《春秋繁露•保位权》

材料三 欲是情发出来底。心如水,性犹水之静,情则水之流,欲则水之波澜,但波澜有好底,有不好底。欲之好底,如我欲仁之类;不好底,则一向奔驰出去,若波涛翻滚。大段不好底欲,则灭却天理。如水之壅决,无所不害。

——《朱子语类》卷5

材料四 有生之初,人各自私也,人各自利也……夫以千万倍之勤劳,而己又不享其利,必非天下之人情所欲居也……后之为人君者不然,以为天下利害之权皆出于我,我以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人,亦无不可;使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私为天下之公。

——黄宗羲《明夷待访录•原君》

完成下列要求:

(1)据材料一指出孟子认为修养心性的最好办法是什么?

(2)与材料一相比,材料二的观点有何不同?两段材料侧重点分别是什么?

(3)据材料三说明朱熹区分“欲”之好坏的标准是什么?指出朱熹思想的特点。

(4)概括材料四中黄宗羲的人欲观。他超越前人的见解是什么?据材料分析其不可能实现的原因。

6 . 阅读下列材料:

材料一 以下一组材料是古代思想家关于“君”、“民”关系的言论汇编:

①“民惟邦本,本固邦宁。”(伪《古文尚书•五子之歌》)“民为君之本。”

——(《谷梁传•桓公十四年》)

②“以百姓心为心。”(《老子》第四十九章)“君之爱民,当如心之爱身也。”

——(清唐甄《潜书•明鉴》)

③“自古及今,未有穷其下而无危者也。”(《荀子•哀公》)“民乏财用,不亡何待?”

——(《国语•楚语上》)

④“左右皆曰贤,未可也;诸大夫皆曰贤,未可也;国人皆曰贤,然后察之,见贤焉,然后用之。”

——(《孟子•梁惠王下》)

⑤(执政者须)“言必信,行必果。”(《荀子》)“自古皆有死,民无信不立。”

——(《论语•颜渊》)

材料二 (唐太宗对大臣们说)“……夫欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧矣。朕常以此思之,故不敢纵欲也。”

——(《资治通鉴》卷一九八)

回答问题:

(1)材料一反映了深深植根于中华文化悠久历史传统中的哪一理念?根据材料一简述该理念的内容?(不得摘抄原文)

(2)材料二中唐太宗的这段话说明了什么道理?

(3)材料一、材料二对你有何启示?

材料一:春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料二:朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。应当根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——等理学观念的反思》

材料三:今也以君为主,天下为客,凡天下之无地而得安宁者,为君也。……盖天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐。……世儒不察,以工商为末,妄议抑之;夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者,盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四:“今日者拯斯人于涂炭,为万世开太平,此吾辈之任也。”顾炎武由此成一代大学者,开一代新学风,其思想脉络清晰可见。“易姓改号,谓之亡国,仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下……保国者,其君其臣肉食者谋之,保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣”。

(1)据材料一,概括董仲舒的主张有何影响?为此,汉武帝采取了哪些具体措施?

(2)据材料二,指出朱熹思想的核心是什么?提出了怎样的认识论?

(3)据材料三,归纳黄宗羲的主要思想?

(4)据材料四,顾炎武以怎样的学风和时代责任感影响着时人及后世?