材料一 (洪武元年)诏曰:“耕者验其丁力,计亩给之。使贫者有所资,富者不得兼并。

若兼并之徒多占田以为己业,而转令贫民佃种者,罪之。”

——《明会典》卷十七,户部四,田土。

材料二 孙中山始终把“天下为公”、“世界大同”作为最高理想,毕生致力于此。他的“大同”思想主要表现在他的“民生主义”主张里。在他看来,“民生主义就是社会主义,又名共产主义,即是大同主义。”

——刘雅丽《略论孙中山的大同思想、道德观与和谐社会》

材料三 狄更斯著名的小说《双城记》,以1789年法国大革命前后的巴黎和伦敦这两座城市为背景,借古喻今,希望为社会矛盾深刻的19世纪英国寻求出路。狄更斯说,不满情绪广泛地存在于英国的社会中,可能由于任何一个很小的原因,一下子变成前所未有的一场可怕的大火。(2011年8月6日)警察的行动致人死亡,点燃了伦敦的夜空。怒火此起彼伏,蔓延英国多个城市。

——《现代快报》2011年8月14日《伦敦与巴黎骚乱对比》

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,分析明朝抑制土地兼并的主要措施(不得摘抄原文)。

(2)在20世纪20年代的孙中山“新三民主义”中,就民生方面提出了哪些有利于发展和谐社会的思想?你是否赞同材料二中孙中山先生认为的“民生主义”就是“共产主义”的主张?请简要说明理由。

(3)结合材料三,以狄更斯为代表的文学流派主要关注的问题是什么?简要概括其出现的原因。

2 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。

——摘编自王钧林《中国儒学史》

材料二 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

(1)根据材料一,概括孔子关于礼的主张。根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。

(2)根据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

材料一孟子说:“鸡鸣而起,孜孜(孜孜)为善者,舜(君子)之徒也。鸡鸣而起,孜孜为利者,蹠(小人)之徒也。欲知舜与蹠之分,无他,利与善之间也。”“为人臣者怀利以事其君,为人子者怀利以事其父,为人弟者怀利以事其兄,是君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。”“人之有道也,饱食暖衣,逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦,父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。”

——摘编自刘霞《孔孟义利观的异同及现实意义》

材料二王夫之谓“义(道德价值)本身包含着利(经济价值)”,其道德价值与经济价值存在着内在的相通性,盖道德离不开人的物质生活的抽象存在,物质利益具有道德上的合理性,故利中有义。利益是道德作用于人之载体,物质利益不能离开道德之轨道,理寓于欲中,义存于利中,脱离利益也就是无所谓道德。盖物质利益不能离开道德之管控与制约,利益之满足必须受道德之承制,才不至亢害,反之,利非但毋利,反而有害。盖义与利互为依存,互为渗道,辩证地处于事物之对立统一之中。

——摘编自杨铮铮《略论王夫之的义利观》-

(1)根据材料一,概括孟子义利观的特点。

(2)根据材料二,指出王夫之新义利观的内涵,并结合所学知识分析其形成的背景。

材料一 约公元前5世纪中叶,随着希腊社会的情况日渐复杂,哲学家们将他们的注意中心从物质世界转移到人和有关人的各种问题上。就智者学派而言,尤其如此……“人是万物的尺度”这句话的意思是,一切事物皆因人的需要而异,所以世界上没有绝对真理可言,这使人产生了人自身对自然界的优越感,以自我为中心的意识抬头并泛滥。

——据《全球通史》整理

材料二 18世纪的法国仍然是一个君主政体的封建国家,封建专制和天主教会控制着社会生活和人们的思想……与封建制度严重衰败景象形成鲜明对比的是资本主义经济迅猛发展,资产阶级日益壮大,他们强烈要求冲破旧制度在政治、经济、思想方面的束缚。因此众多的资产阶级先驱们展开了一场在人类历史上占有辉煌一页的思想革命-启蒙运动。

材料三 启蒙思想家向王权、特权、教权提出了挑战,从思想上动员了广大群众。大革命的领导人米拉波、罗伯斯庇尔等都从启蒙思想汲取了力量,大革命的主题词-自由、平等、博爱,《人权宣言》中的三权分立理论,无一不是来自启蒙思想家的理念。

——材料二、三均据《世界历史》解说词整理

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“人是万物的尺度”这一思想的影响。

(2)根据材料二,概括法国启蒙运动的背景。

(3)根据材料三和所学知识指出,法国启蒙思想家针对旧制度提出了哪些主张。概括上述三则材料体现的共同思想。

材料一 宋代是我国书籍刊刻产业空前发达的时期,史谓“书籍之有雕版,肇自隋时,行于唐世,扩于五代,精于宋人”。在宋代统治阶级治国方针的指导下,“朝为田舍郎,暮登天子堂”,整个社会读书之风盛行。宋代史学、金石学等学术活动和宋词、评话等文学创作空前活跃,因此刊刻学术著作和诗文集的人很多,文化的繁荣大大地促进了图书编辑出版事业的发展。宋朝的皇帝都极其注意对图书的收集典藏和整理,《太平广记》《册府元龟》)就是在太宗、真宗的主持下编篆刻印的。宋代书商刻印发行的图书种类繁多、数量巨大,包括儒家经典著作、科考程文、生活用书等,几乎涵盖了中国古代所有的图书门类,满足了宋代不同社会阶层的阅读旨趣和购书需求,在中国出版史上有着举足轻重的历史地位。

——摘编自卢厚杰《宋代书商市场意识述略》

材料二 报纸“广而告之”的宣传效果被国人共知是有一个过程的,20世纪初,洋货充斥于中国市场,受到洋商靠广告推销货物的启发,以报纸广告作为商战的利器,华商吹响了国货与洋货角逐的号角。清朝末年受外力的影响,重商思潮“第一次被社会普遍认为是国计民生的根本所在”。清政府颁布了《商律》《商标注册试办章程》等,以维护商人的合法权益。这一时期商业教育受到人们的重视,各地职业学校相继创办,有识之士也纷纷在商科教育中,增设广告学课程。一批最早出国学习或经营实业的有识之士纷纷将国外的译著或广告技艺介绍到中国,这些对于国人广告观念的觉醒有着重要的引导和推动作用。“五四”爱国运动爆发,审时度势的华商积极利用这一高涨的社会情绪,用“中国人请用国货”等口号在社会各界掀起了轰轰烈烈的国货运动。“广告者,乃攻城掠地之工具也。盖商人以诚信为壁垒,以广告为战具,广告精良,犹战具之犀利也。”

——摘编自杜艳艳《中国近代华商广告观念的变革及动因》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代书籍刊刻产业空前发达的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述20世纪初中国广告业发展的因素及其影响。

材料一 民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。

——《孟子·尽心下》

材料二 盖侈用则伤财,伤财必至于害民。故爱民必先于节用。民富,则君不至独贫;民贫,则君不能独富。有若深言君民一体之意,以止公之厚敛,为人上者所宜深思者也。

——朱熹《论语集注》

材料三 至于到了封建末世,当民主主义开始萌动之际,古老的民本主义再度发挥其社会批判功能,并成为生发近代民主主义的生长点。明末清初黄宗羲(1610—1695)的名著《明夷待访录》,便承袭了前辈的民本主义思想,提出国君是“天下之大害”的惊世骇俗命题,向流行于当世的“君为天下主”的传统论调提出挑战。

——摘编自冯天瑜《中华文化史》

请回答:

(1)据材料一,概括孟子的核心主张。结合所学知识指出这一主张产生的背景。

(2)据材料二,指出朱熹提倡的爱民方式,并分析朱熹主张爱民的根本目的。

(3)据材料三,概况“到了封建末世”民本思想的新发展,并指出这一发展对后世的影响。

材料一晚明以及明清之际的早期启蒙思潮由早期人文主义思潮和实学思潮所组成。晚明的人文主义忍潮以李贽等人为代表,强调人自心自性的醒悟,宣扬离经叛连,要求人性解放;反对封建礼教要求行为自由;鼓吹人欲、私欲,要求物质利益:肯定心性元别,要求平等。晩明及明清之际实学思潮的构成和理论观点比较复杂。其中的一些人,如黄宗羲、顾炎武、王夫之、唐甄等,提出一些超越儒学传统观念的具有启蒙性质的新的政治思想和经济思想。在政治思想上,批判封建君主专制,主张众人共治、民众是天下的主体,要求对君权和政府权力加强舆论监督和制约,认为君主是“天下之大害”。在经济思想上,提出“工商皆本”的革命性命题,为工商业发展制造典论,为工商业者改变社会地位辩护。

——摘编自张显清《晚明社会的时代特点》

材料二启蒙运动是欧洲近代史上资产阶级最伟大的思想文化革命运动,它以理性的利剑刺向封建制度的心脏——专制制度和宗教神学。启蒙运动者不仅攻击的目标十分明确而且宣扬的中心也非常清楚,唯物主义成为启蒙思想的精髓,自然神论或无神论成为他们的最高信仰,科学及其运用成为行动的指南,自由、民主、博爱是他们政治的憧憬。卢梭代表小资产阶级思想,提倡“主权在民”、社会契约论和民主共和制。伏尔泰捉倡理性和“理性王国”,主张三权分立、君主立宪或开明君主制。恩格斯指出,启蒙运动“在法国为行将到来的革命启发了国人们的头脑”。它为法国大革命这次“壮丽的日出”拔开了迷雾,提供了理论式器,清理了场地,设计了蓝图。

——摘编自陈紫华《启蒙送动一一思想文化上的一次资产阶级大革命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括晚明至明清之际主要思想家的思想特点,并指出其思想实质。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代西方启蒙运动兴起的背景,指出晚明至明清之际早期启蒙思潮与近代西方启蒙思想对社会转型的不同影响。

材料一 14世纪中后期,由于奥斯曼帝国的大举入侵,东罗马的诸多学者,带着大批的古希腊、古罗马的艺术珍品和文学著作,纷纷逃往西欧避难。部分东罗马的学者在意大利的佛罗伦萨办了一所学校名叫“希腊学院”,专门讲授古希腊辉煌的历史和灿烂的文明。在资本主义萌芽滋生后,人们追求的精神境界变得一致。紧接着许多西欧的学者强烈要求恢复古希腊与古罗马的文化和艺术。这种要求犹如一阵春风,缓缓吹遍整个西欧。文艺复兴运动的大旗就此随风飘扬。

——摘自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

材料二 路德战胜了虔信造成的奴役制,是因为他用信念造成的奴役制代替了它。他破除了对权威的信仰,是因为他恢复了信仰的权威,他把僧侣变成了世俗人,是因为他把世俗人变成了僧侣。他把人从外在的宗教笃诚解放出来,是因为他把宗教笃诚变成了人的内在世界,他把肉体从锁链中解放出来,是因为他给人的心灵套上了锁链。

——摘自《马克思恩格斯选集》第1卷

材料三 《联邦党人文集》被誉为美国宪法的“圣经”,对美国宪法的内涵作了深度的理论阐述。联邦党人在其中充分地论述了建立联邦制的可能性和必要性。不难发现在美国的制宪过程中,《联邦党人文集》中引用最多的恐怕就是孟德斯鸠,正是在对孟德斯鸠的思想进行解读的基础上,对它进行着继承与发展。

——摘编自蒲慧等《读<联邦党人文集)有感》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析文艺复兴的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,如何理解马克思对路德神学思想的认识。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出美国1787年宪法对孟德斯鸠理论“继承”和“发展”的表现。

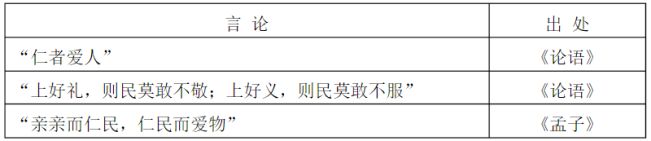

材料一

材料二 明清之际的士大夫,由于饱受国破家亡的沧桑巨变,对学术的认识发生了质的飞跃。他们深刻体会到理学空谈误国,八股科举害人的实质,对中国君主专制制度进行了深刻反思,提出了许多具有启蒙意义的思想和观念。

——曹德本《中国政治思想史》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孔子的核心思想和孟子的政治思想。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清之际的思想家提出具有启蒙意义思想观念的背景,并列举主要思想观念

(3)材料三分别反映了中国近代史上的哪两次重大运动?结合史实说明传统儒学在这两次运动中的境遇。