(1)请将下列儒家各个时期的代表人物与其著名语录一一对应(填写字母)。

孔子 A.明天理,灭人欲

孟子 B.己所不欲,勿施于人

荀子 C.民为贵,社稷次之,君为轻

董仲舒 D.春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也

朱熹 E.君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟

(2)2015年11月,考古人员在西汉海昏侯墓的主椁室发现了一组漆器“孔子屏风”,上面写有《论语》,记录了孔子的生平,并绘有孔子形象。经过专家辨认,在孔子生平描述中关于孔子的身高是“七尺九”,汉代一尺合今23.1厘米,专家据此推算,孔子身高当为1.82米。而据司马迁在《史记·孔子世家》中记载,孔子身高“九尺六”,人皆谓之“长人”而异之,约合今2.2米(和姚明个子差不多),其他史书的记载也大多雷同。

问题:你认为根据上述考古文物和史书记载,能否确认孔子身高?请说明理由。

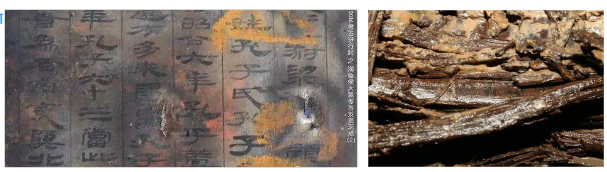

海昏侯汉墓出土的“孔子屏风” 海昏侯汉墓出土的竹简

(3)汉代盛行厚葬,视死若生。西汉海昏侯(刘贺,是汉武帝的孙子)的墓葬中除了“孔子屏风”(这是迄今为止所有载体上发现的最早孔子像)外,还出土了五千多枚写有儒家经典的竹简

你认为这应该与什么有关(请以史实具体说明)?

(4)韩国首尔大学名誉教授赵东一最近在其出版的《东亚文明论》一书中提出汉字属于东亚文明的共同财产,并强调东亚的几个国家同属汉字文化圈。赵东一在书中对东亚文明的儒、道、佛进行了说明。他在第一章就提出一个容易引发争议的问题“孔子是哪国人?”他解释说,孔子原来是鲁国人,500年后成为中国人,又过了500年成了东亚人,现在是要让孔子成为世界人的时候了……

——摘自2010年7月13日《环球时报》第3版

问题:结合所学知识,说明孔子是如何成为东亚人的?

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一晚明宋应星的《天工开物》涉及了一些机床生产工具,其中,加工玉器的琢玉车最具代表性。从配图来看,它是一种磨床,其工作原理是靠足踏板带动皮条连着的圆盘运动。……考古文物上的车削痕迹间接证明中国古代存在着比琢玉车更为复杂的机床,但很难想象诸如《天工开物》之类集大成的文献不予收录。同时,明清之际官营作坊对技术的垄断使得一些复杂工艺难以流传。

——摘编自陆敬严、华觉明《中国科学技术史·机械卷》

材料二代表欧洲17世纪机床工艺水平的心轴车床由一个或多个复杂的短螺杆控制,这些螺杆能在工件上来回移动几英寸,而固定刀具支架可以配合引导螺杆精准地旋切小工件。……16—17世纪的欧洲,各种有关机械设计草图都能呈现并流传,一些书籍甚至记录了古希腊机械制造的细节。……18、19世纪之交,欧洲的机床技师之间曾经广泛存在着雇员——雇主关系,其成员彼此之间互相传授行业秘密,经验因之不断积累,创造性思想亦由此得到激发。例如,英国机床行业的发明家群体俨形成了一个行业师徒性质的“布拉默世系”。

——摘编自查尔斯·辛格等主编《技术史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括16—18世纪中西方机床工艺的差异,并分析其成因。

(2)部分学者认为,“16—18世纪中西方机床工艺的差异导致彼此‘分流’”。结合材料和所学知识,谈谈你对此的认识。

(1)根据展品信息,将下列展品匹配相应的展馆。(填写字母)

A《十二铜表法》 |  B汉谟拉比法典 |  C《罗马民法大全》 |  D阿兹特克太阳历 |

E有“0”数字符号的手稿(3世纪) |  F东汉织锦新疆博物馆藏 |  G记载金字塔建造的莎草纸 |  H玉米彩陶(7世纪)危地马拉出土 |

| |||

(2)造纸术的出现与传播,促进了文化的发展。根据以下材料的提示,画出“中国造纸术的传播演变示意图”。

材料 从考古可知,在西汉已有植物纤维(麻类)纸。东汉,蔡伦改进造纸术。中国造纸术在2世纪便已传到越南,7世纪,通过朝鲜传入日本。丝绸之路是造纸术西传的桥梁,3世纪纸已传到西域地区,8世纪,中国造纸术传入中亚地区,后通过阿拉伯世界传入欧洲。

人类交往的过程也是不同文化汇聚,升华的过程.西部亚洲,中部亚洲在东方与西方文化交流事业中一直扮演着“桥梁”的角色.这些“桥梁”不仅传送东方文明到西方,而且也传送西方文明到东方;同时,“桥梁”自身独特的文化对东西方文明也产生了很大的影响.就是属于“桥梁”木身的各文明之间也是互动的,从而产生了独特而灿烂的各种文化。

——陈恒《文明的汇聚与传播——古代世界文明之交流》

(3)概括上述《文明的汇聚与传播古代世界文明之交流》材料中阐述的文化交流特征

材料一 北宋《东京梦华录》载:“市井经纪之家……夜市直至三更尽,才五更又复开张。如耍闹去处,通晓不绝……”南宋《梦粱录》载:“遇坊巷桥门及隐僻去处,俱有 铺席买卖。”陆游在《杂赋》中提到:“今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

材料二 2007年12月,宋代古沉船“南海一号”被打捞出水。考古专家认为,“南海一号”沉船本身就是一个见证海上丝绸之路的历史文物。据考证,我国近海有2 000~3 000艘沉船,以宋、元朝时代居多。”

(1)国内外许多史学家指出,诞生于宋代的发明改变了整个世界文明的发展进程。结合所学知识,指出宋代“改变了整个世界文明的发展进程”的发明。

(2)文化是一定时期政治、经济的反映。请用宋代的史实加以说明。

材料一

春秋牛尊(山西诨源出土) 战时期铁制农具复原图

| 古书上记载,春秋时期,人们已经用铁农具来耕种土地。在湖南、河南、江苏等地的春秋墓葬中,发掘出一批铁农具。此外,至迟在春秋末年,人们已经使用牛来耕地。 |

| (齐国)一女必有一针一刀……耕者必有一耒一耜一铫(古代一种大锄)。 |

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑在亲属和公子之间进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四 先秦诸子百家的部分主张老子认为“道”是天地万物的来源,其思想包含了朴素辩证法思想;孔子:思想核心是“仁”,即“仁者爱人”;提出为政以德;孟子:提出“仁政”道德标准;提出“舍生取义”的思想;庄子:主张人应顺应自然的本性;韩非:主张建立中央集权制度,倡导变法革新的思想。

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

| 时期 内容 | 春秋及以前 | 战国 |

| 治理国家 | 分权治理 | ① |

| 官员产生 | 贵族世袭 | ② |

| 地方管理 | 分封诸侯 | ③设置郡县 |

| 学派 | 观点 | 史实 |

| 示例:道家 | 道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础 | “道”是天地万物的来源,包含了朴素辩证法思想 |

张之洞,清末著名的地方重臣代表人物,曾主持筹办了三十多个工厂和五条铁路。光绪二十四年(1898年)张之洞撰写了《劝学篇》一书,该书分为内外篇。内九外十五,共二十四篇。

阅读材料,回答问题。

……今日之世变,岂特春秋所未有,抑秦汉以至元明所未有也。……海内志士,发愤扼捥,於是图救时者言新学,虑害道者守旧学,莫衷於一。旧者因噎而食废,新者歧多而羊亡;旧者不知通,新者不知本。

……内篇务本,以正人心,外篇务通,以开风气。……兹内篇所言,皆求仁之事也,外篇所言,皆求智求勇之事也。

内篇:同心第一、教忠第二、明纲第三、知类第四、宗经第五、正权第六、循序第七、守约第八、去毒第九;外篇:益智第一、游学第二、设学第三、学制第四、广译第五、阅报第六、变法第七、变科举第八、农工商学第九、兵学第十、矿学第十一、铁路第十二、会通第十三、非弭兵第十四、非攻教第十五。

二十四篇之义,括之以五知:一知耻,耻不如日本,耻不如土耳其,耻不如暹罗,耻不如古巴;二知惧,惧为印度,惧为越南缅甸朝鲜,惧为为埃及,惧波兰;三知变,不变其习不能变法,不变其法不能变器;四知要,中学考古非要,致用为要,西学亦有别,西艺非要,西政为要;五知本,在海外不忘国,见异俗不忘亲,多智巧不忘圣。

——摘编自(清)张之洞《劝学篇》

问题:

(1)《劝学篇》成书的时代,中国面临怎样的形势?张之洞属于哪一派别?

(2)与以往思想相比,张之洞思想有哪些新特点?

(3)综合材料和所学知识,你如何看待晚清张之洞的思想?

|

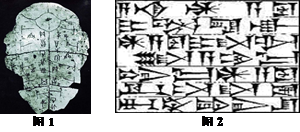

(1)分别写出图1和图2所示的文字名称。

(2)图1所示的文物有哪些史料价值?

(3)图1和图2文物中的文字有何异同?