材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料二 (李斯上奏)“臣请史官非秦纪皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,皆诣守、尉杂烧之;有敢偶语《诗》《书》者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医药、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

(1)三则材料反映了中国古代思想界怎样的发展趋势?原因何在?(2)根据材料,为了达到上述目的,自战国到西汉先后做了哪些努力?

(3)如何评价秦汉时期推行的思想文化政策?

材料一 将来民生主义真是达到目的,农民问题真是完全解决,是要“耕者有其田”,那才算是我们对于农民问题的最终结果。……现在的农民都不是耕自己的田,都是替地主来耕田,所生产的产品大半是被地主夺去了。这是一个很重大的问题,我们应该马上用政治和法律来解决,如果不能够解决这个问题,民生问题便无从解决。

——孙中山《三民主义》(1924年)

材料二 毛泽东说:“我们插牌子,本身也是很好的宣传。例如国民党的士兵到了根据地来,他们一看到田里到处插上了牌子,看到我们这里打了土豪分了田,也会说红军好。有些国民党士兵因受打土豪分田地的影响,开小差跑回家去。插牌分田后,农民有了田地就会跟着共产党。”你看,分田地是多么重要的一件事,既争取了群众,又瓦解了敌人,一举多得。

——陈士榘《打土豪分田地》

材料三 可能我们的经济发展规律还是波浪式前进,过几年有一个飞跃,跳一个台阶,跳了以后,发现问题及时调整一下,再前进。总结经验,稳这个字是需要的,但并不能解决一切问题……特别要注意,根本的一条是改革开放不能丢,坚持改革开放才能抓住时机上台阶。

——摘编自《邓小平文选》

材料四 习近平新时代中国特色社会主义思想——让中国人民强起来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,提出了一系列原创性的新思想新观点新论断,以全新视野深化了对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识,充分彰显了科学理论的强大生命力和中国共产党人的理论创造力,是当代最现实最鲜活的马克思主义。

(1)根据材料一,指出孙中山在解决农民问题上的主要主张?结合所学知识,分析这一主张在当时产生的影响?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,这一时期中共成功探索出的中国民主革命的正确道路是什么?其形成的根源是什么?

(3)根据材料三,概括邓小平关于经济持续发展的正确方法?

(4)根据材料四并结合所学,指出习近平新时代中国特色社会主义思想的创立是哪次大会确立的?说明习近平新时代中国特色社会主义思想和毛泽东思想、邓小平理论共同的思想精髓?

材料一 唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——卞孝萱《韩愈评传》

材料二 19世纪末,康有为撰写《新学伪经考》《孔子改制考》二书,认为汉代以来儒学者奉为经典的《周礼》《左传》等书,是汉代学者为王莽篡汉而伪造的,影响恶劣,导致“中国之民,遂二千年被(遭受)暴主夷狄之酷政”。

——张海鹏《中国近代史》

材料三 孔子生长封建时代,所提倡之道德,封建时代之道德也;所垂示之理教,即生活状态,封建时代之孔教,封建时代之生活状态也;所主张之政治,封建时代之政治也。封建时代之道德、理教、生活状态、政治,所心营目注,其范围不越少数君主贵族之权力与名誉,于多数国民之幸福无与焉。何以明之?儒家之言,社会道德与生活,莫大于礼;古代政治莫重于刑。

——陈独秀《孔子之道与现代生活》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学在内容上的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面有所发展。

(2)根据材料二,概括康有为关于儒学的观点,结合所学知识,指出康有为的目的。

(3)依据材料三并结合所学知识,概括指出陈独秀批判儒学思想的着眼点及背景。

阅读下列材料,回答问题材料:

蔡元培(1868年一一1940年)浙江绍兴人,中国近代革命家、教育家、政治家。1912年1月出任中华民国第一任教育总长,主持制定了一系列教育政策、法规,奠定了民国教育的基本规模,为发展中国新文化教育事业,建立中国资产阶级民主制度做出了重大贡献。主张采用西方教育制度,废止祀孔读经,实行男女同校等改革措施;他提出了“军国民教育,实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育”并举的教育方针和“尚自然”“展个性”的儿童教育主张。……他说:“造成完全人格,使国家隆盛而不衰亡,真所谓爱国矣。”……“发扬学生自动之精神,而引起其服务社会之习惯”。1916年任北京大学校长,沟通文理,废科设系,革新北大,开“学术”与““自由”之风;1940的年3月蔡元培在香港病逝。毛泽东在唁电中誉其“学界泰斗,人世楷模”。

(1)据材料,概括蔡元培在教育方面的政策措施,说明其教育的出发点是什么?

(2)根据材料并所学知识,分析蔡元培对中国社会带来的影响?

甲认为中国是文明古国,周围国家是蛮夷禽兽之国,文化落后,因此,只能是以夏变夷,从来没听说过“以夷变夏”。

乙认为中国擅长的是道,西方擅长的是器。中国原来也包括器的,但是后来这套科学技术“器”的研究没有被重视,失传了,传到西方去了。我们现在向西方学习,学的即是我们传过去的东西,中国古已有之,传到西方,现在“天将器还中国”,我们又学习,这是合理的,必要的。

丙认为乙是在“古书中猎取近似陈言,谓西学皆中土所已有,并无新奇”,其意在“扬己抑人”。这种“西学中源说”的一大危害是造成社会更加崇古,“必谓事事必古之从,又常以不及古为恨”,以致在西学问题上只重器,而不能在更广泛的层面上进行学习。

(1)甲、乙、丙三人对待西学的态度有何不同?

(2)乙认为“中国最擅长的是道”。你认为他说的“道”是指什么?

(3)乙认为中国原来也是擅长“器”的。请你从天文、数学方面各举一例来证明他的观点。

(4)你认为丙的观点代表了中国19世纪末哪个派别的观点?根据丙的观点,你准备就此开展一项研究性学习,请为你的研究性学习确定一个课题。

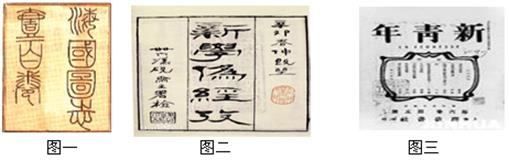

材料一:

材料二:“西洋人因为拥护德、赛两先生闹了许多事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引向光明世界。我们现在认定只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。”

请回答:

(1)图一的作者是谁?它的思想核心是什么?

(2)图二所示的这本著作的作者是谁?属于哪一派别?这一派别的代表人物还有哪些?他们的政治主张是什么?

(3)图三刊物反映当时中国思想界兴起什么运动?这场运动的主要内容有哪些?

材料一

材料二 得救只须靠个人虔诚的信仰,根本不需要教会的繁琐仪式。上帝的恩典是上帝给人的礼物,只有上帝才能赦免罪人。信徒得救不靠行为,全凭信仰。要得救上天堂,不靠教会或行善,更不靠赎罪券。

——《路德选集》

材料三、启蒙运动源自人们对基督教神学教条的开始怀疑。怀疑的缘由主要有两大发现:一是新大陆的发现,二是地球在绕太阳转。《圣经》居然对这两个事实只字未提!一下子就发生了信仰危机。

材料四、政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又相互制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

材料五、西方从中世纪遗留下来的教会神学,其内容不是关于这个世界的问题,而是关于另一个世界的问题,身后世界的问题。任何神学的东西,只要人的思想世俗化了,理性觉醒了,那么神学的东西不管多么貌似强大,都是不堪一击的非常脆弱的。……在中世纪的西方封建国家中,与君权平列的有教权。……一个封建君主如果侵犯了封臣的权利,封臣就可以不对封主尽义务。……西方封建时代法律来自社会,而非出自君权。儒家的圣贤主张经世致用,相信可以把现实世界治理成为一个具有良好秩序的、合理的世界,正因这样,儒家经学对我们社会的影响之深、力量之韧是罕见的。……封建时代中国的皇帝,既是君,又是圣君神合一。……一切权力都掌握在手里。除此,中国还有一个关于君权的理论,叫做“君者,法之原也”。……中国启蒙运动遇到的困难要比西方启蒙运动遇到的困难大得多。

——摘自吴于廑《中西启蒙运动的比较》

请回答:

(1)材料一两幅圣母像中哪幅作品可能是文艺复兴时期的?说明你的判断理由。文艺复兴时期出现此类艺术特色的根本原因是什么?

(2)根据材料二,概括马丁·路德的主要观点。在上述观点的指引下,马丁·路德在德意志发起了一场什么运动?

(3)依据材料三分析启蒙运动发生的原因。

(4)据材料四归纳孟德斯鸠的观念,并从理论和实践两方面简要分析孟德斯鸠思想的影响。

(5)根据材料五,论证“中国启蒙运动遇到的困难要比西方启蒙运动遇到的困难大得多”这一观点。

材料一 在美国学者迈克尔·H·哈特所著,苏世军、周宇翻译的《历史上最有影响的100人》(湖北教育出版社)一书中,我国古代有七人入选。孔子、老子、孟子是其中的三位。

材料二 至论天下之理,则要妙精微,各有攸当,亘古亘今,不可移易。 唯古之圣人为能尽之,而其所言所行,无不可为天下后世不易之大法。

——朱熹

材料三 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽

材料四 南宋朱熹是继孔孟之后的儒学集大成者,曾言“万物皆有理”,“理便是仁义礼智”,是人必须遵循的道德准则;当人的私欲与准则发生冲突时,应“存天理,灭人欲。”

材料五 北宋大学问家、理学的奠基人之一张载说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。

回答:

(1)从材料一中三人中选择你最了解的一个,谈谈其入选《历史上最有影响的100人》的理由。

(2)据材料二、三分析朱熹与李贽的观点有何不同?说明了什么问题?

(3)据材料四,指出理学被统治者列为科举考试重要内容的原因。

(4)结合材料五和所学知识指出理学思想对古代文人人格追求的影响?