材料一 先秦儒家始终以积极心态和入世情怀对待社会、对待生活。树立高尚的道德信仰,强调个体修养、社会教化、国家治理方面的重要价值。儒家爱国主义认为个人从来就是与一定的国家民族联系在一起的,没有国家民族的整体利益,就没有个人的私人利益。儒家的仁学爱国思想强调“博施于民,而能济众”,以血亲之爱为基础发展起对国家民族的爱,使血亲的骨肉之爱与对国家民族的爱合为一体。在忠与孝之间,主张牺牲对父母的孝而对国家尽忠,甚至主张大义灭亲。这种价值导向深入中华民族的内在心灵培育出一种国而忘家、精忠报国、以身殉国的浩然正气。

——摘编自史康健《略论儒家仁学的爱国主义精神》

材料二 梁启超在《爱国论》中写道:“爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。故言爱国,必自兴民权始。”在避难日本期间,梁启超走向了以思想影响社会,构造国民思想,以服务于社会变革的文化改造活动。梁启超希望国家的建立,要既实行宪政,又能保持本民族的传统文化,是一个孕育民族文化内涵的现代国家。这样的国家的国民必须是“新民”--时时为国家与民族一体化而存在的“国民”“公民”,是以一种整体性而存在的国民。在实现民族复兴的实践中,梁启超的思想在当时产生了极大的影响。

——摘编自商植桐郭瑞军《论梁启超的个人自治思想与共和爱国主义、文化民族主义的当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代儒家思想中爱国主义的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的爱国主义思想内涵及其影响。

材料一 (智者学派中的)一些人则把自然与法律对立起来,强调自然(注:这里指人的本性)是不可抗拒的……因此,他们要求废弃约束违反自然的法律、习俗和伦理,建立起与自然相符的法律和习俗。普罗泰格拉特别强调人的尊严和价值是至高无上的,国家治理好坏的标准,要看它是否对人有利和符合人性。

——摘自《人教版高中历史必修3》

材料二 苏格拉底认为……美德不是孤立存在的一些观念和准则,任何美德都须具备相应的知识,无知的人不会真正有美德……正义也是美德,而这种美德的基础是能处理人与人之间的关系、处理他人与我之间关系的知识。勇敢也是美德,而理性的知识贯穿于勇敢之中;没有理性的知识,勇敢是无益的。节制也是美德,而节制离不开克制欲望、了解需求、严于律己的知识。

——《普通高中新课程历史教学研究与资料丛书》

材料三 “人类是一件多么了不起的杰作!在理性上多么高贵!在才能上多么无限!多么文雅的举动!在行为上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!”

——莎士比亚之《哈姆雷特》

请回答:(1)依据材料一概括智者学派的核心主张,并结合所学知识进行简要评价。

(2)材料二反映了苏格拉底怎样的思想主张?它们的重大影响主要有哪些?

(3)材料三赞美了什么?反映了文艺复兴的什么核心思想?

材料一 近代文艺复兴时期的宗教改革致力于让宗教生活日常化,人们作为个体去面对上帝,不必再经过教会,对上帝的信任和对《圣经》的遵守成为宗教徒的个人世俗事务,确立了禁欲主义意义上的个人主义原则。在工业革命时期,西方把个人抬高到无可非议的地位,认为每个人在体力和智力上都是绝对平等的,所有的人都按自己的意愿行事,倡导拥有不受任何权威限制的绝对自由,至此,西方个人主义传统逐渐完善。19世纪以来,个人主义得到进一步发展,特别是在美国,通过立法等形式不断强化个人主义。

材料二 中国传统国家主义是以国家权力为核心,以皇权至上为价值基础的一种普遍存在于社会意识形态领域内的观念体系。在封建社会,重视国家公共权力,重集权,重义务。至20世纪前期,传统社会的变动以及西方启蒙思潮的传入,倡导爱国主义、维护国家统一和主权完整、国人改造中国的新国家主义产生。改革开放30年来,经济发展取得巨大成就的背后,国民心态也有了大幅度的跃升,“中国世纪”的国民意识和爱国主义不断凸显。当代中国,国家主义内涵不断丰富并被纳入法制化轨道,这与当前社会发展的实际需要具有很大契合度。

——摘编自曹长香《中国传统国家主义的发端及其对近代和现代社会的影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来西方个人主义演变的特征,并简要分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国国家主义对近现代社会的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对个人主义和国家主义的认识。

材料一 佛教文化是汉唐时期输入中国的外来文化的主体。佛教哲学的思辨之繁富与巧密超过中国传统儒学以及魏晋时期流行的玄学。因此,到东晋南北朝时代,佛教已经成为中国最有影响的宗教。当然,中国人对于佛教哲学并非不加改造地照搬,而是在消化佛教哲学的同时,把中国传统哲学思想融入佛教,使佛学本土化。相继崛起于隋唐时期的禅宗、天台宗、华严宗、净土宗,便是中国化的佛教宗派。宋、明时期,新儒学派又从佛学中汲取养料,使之与易、老、庄三玄相糅合,传统儒学与外来佛学相摩相荡,终于产生了中国封建社会后期的文化正宗——宋明理学,构成“儒释道”三足鼎立的中国传统文化。

——摘编自张岱年等编《中国文化概论》

材料二 在明末的西学东渐中,耶稣教士利玛窦发现士大夫在中国具有特别的影响力,乃选择上层路线,注意与官僚、士大夫接触,以扩大自己的影响。由于儒学是当时中国的官方意识形态,他还采取“合儒”的传教策略:“知儒教之不可攻破,则附会六经中上帝之说以合于天主,而特攻释氏以求胜。”利氏确立的这些传教策略在当时得到了较好的贯彻,传教士在中国站稳了脚跟。明清鼎革之后,耶稣会迅速与清朝合作,但在遭遇“康熙历狱”,尤其是礼仪之争后,罗马教廷否决了利玛窦的传教路线,造成官方的禁教,乾隆以后,天主教对中国文化的影响渐次式微。

——摘编自邹小站著《西学东渐:迎拒与选择》

(1)结合材料一及所学知识,概括指出佛教在华传播的历程,并简析其对古代中国社会产生的影响。

(2)比较材料一、二并结合所学知识,指出汉唐时期佛教与明末清初天主教在华传播手段的相似之处.并简析天主教在华传教结局与佛教相异的原因。

5 . 阅读下列材料

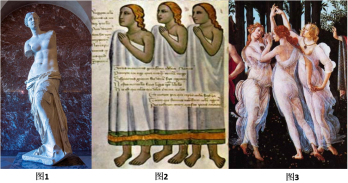

图1是公元前3世纪前后古希腊的著名雕像《维纳斯》。作品透露出女性体态丰满,具有协调性,反映了人体之美。

图2是中古时期的《三女神》画像。中古时期,由于受到宗教上的束缚,人们并不欣赏人体美。作品中的三女神呆板、单调、僵硬且面无表情。

图3是文艺复兴时期的《三女神》画像。作品极力赞扬人体之美,将世俗生活中人的形象注入神的形象中,所塑造的宗教人物是有血有肉有思想感情的人。

(1)据图1,结合所学知识简析古希腊能够诞生诸如《维纳斯》雕塑这样的杰出艺术作品的原因。

(2)从图2到图3作品特征的差别,反映了当时欧洲社会思潮发生了怎样的变化?简析出现这一变化的主要原因。

(3)分别列举一位文艺复兴时期的文学家、艺术家及其作品,简要说明他是如何体现人性之美的

6 . 材料一:子贡问政。子曰:“足食(粮食充足),足兵(兵力充足),民信之(百姓信任)。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵”。子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食,自古皆有死,民无信不立”(不取得百姓信任难以立足

——《论语》

材料二:孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻”。

——《孟子》

材料三:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水则覆舟”。

——《荀子》

请回答:

(1)三则材料反映的基本思想是什么?

(2)据材料一分析孔子认为治理国家最关键的措施是什么?

(3)材料二主要反映了孟子哪一观点?

(4)据材料三分析荀子思想的意义?

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一文艺复兴的出现,说到底是在城市里发生的。学校教育在中世纪的基础上获得了巨大的发展,活跃了当时的思想文化。13世纪欧洲大瘟疫的出现和黑死病(鼠疫)的发生,导致了上帝万能论的动摇和对人生问题的深入思索。到文艺复兴时期,中世纪里一直潜在着的人学文化因子,终于获得了适宜其生长的文化气候。

——摘编自刘建军《论欧洲文艺复兴运动新文化的多重起源》

材料二马丁·路德的思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化。他提出“唯信称义”“平信徒(普通信徒)皆为教士”……鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国的政府来管理,这鲜明地反映了他对民族自由含义的一种更深刻的理解。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

材料三关于启蒙运动的历史影响,恩格斯评论道:“思维着的悟性成了衡量一切的唯一尺度……从今以后,迷信、偏私、特权和压迫,必将为(被)永恒的真理,为永恒的正义,为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。”

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括指出文艺复兴出现的历史条件。

(2)依据材料二并结合所学知识,对“马丁·路德的思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化”这一观点加以说明。

(3)依据材料三并结合所学知识,概括指出启蒙运动是如何丰富和发展人文主义精神的?

8 . 近代以来,为了民族独立和国家富强,先进的中国人进行了艰辛探索,走上了民族复兴之路。阅读下列材料,回答问题。

材料一民国初期,陈嘉庚说:“今日国势危如累卵,所赖以维持者,惟此方兴之教育与未死之民心耳”。黄炎培也说:“今吾中国至重要,至困难问题,厥惟生计;曰求根本上解决生计问题,厥惟教育。”

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——毛泽东在中共七届二中全会上的报告(1949年3月)

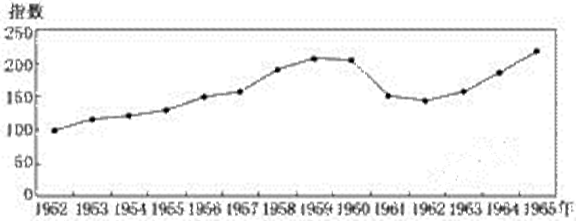

材料三1952年——1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

材料四邓小平在向外宾介绍中国改革开放的由来时说:“我们现在的路线、方针、政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。”

——郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)据材料一概括两人共同的救国主张。联系所学知识,指出此类主张的积极意义和无法实现的原因。

(2)指出材料二“城市到乡村”、“城市领导乡村”的时代背景和基本内涵。

(3)据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。据此说明为什么“革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”

(4)据材料四,分析改革开放与邓小平所阐述的历史经验之间的关系。