阅读上述材料,对中国人“西方”概念的变迁进行解读。

材料 表《天工开物》引用书目

部类 | 序号 | 书名 | 被引用次数 | 被引用篇名 |

经部 | 1 | 周易 | 11 | 坤卦、大畜卦、既济卦、系辞传上下 |

2 | 书经 | 9 | 皋陶谟、益稷、说命、甘誓、洪范、禹贡 | |

3 | 诗经 | 5 | 秦风、幽风、大雅、周颂 | |

4 | 周礼 | 3 | 地官泉府、秋官职金、冬官考工记 | |

5 | 仪礼 | 1 | 丧服 | |

6 | 礼记 | 4 | 利器、王制、中庸、大学 | |

7 | 左传 | 3 | 宣公三年、昭公七年 | |

8 | 论语 | 1 | 乡党 | |

9 | 孟子 | 1 | 告子下 | |

史部 | 1 | 史记 | 3 | 孝武本纪、平准书 |

2 | 汉书 | 5 | 律历志、食货志、中屠嘉传、杨雄传、韩国安传 | |

3 | 后汉书 | 2 | 吴祐传、孟尝传 | |

4 | 山海经 | 1 | 中山经 | |

子部 | 1 | 老子 | 2 | 第31章 |

2 | 庄子 | 3 | 逍遥游、在宥 | |

3 | 荀子 | 1 | 性恶 | |

4 | 韩非子 | 1 | 外储说上 | |

5 | 孔子百家 | 1 | 致思 | |

6 | 岭表录异 | 1 | 卷上 | |

7 | 于阗国行程记 | 1 | ||

8 | 糖霜谱 | 1 | ||

9 | 墨谱 | 1 | ||

10 | 墨经 | 1 | ||

11 | 本草纲目 | 20 | 卷8,9,10,11,15,22,25,37,39,45 |

从《天工开物》引用书目中提炼出一个历史信息,并结合所学知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

“西方”在中国历史上是一个含混而不确定的概念,它经历了一个漫长的演变过程。

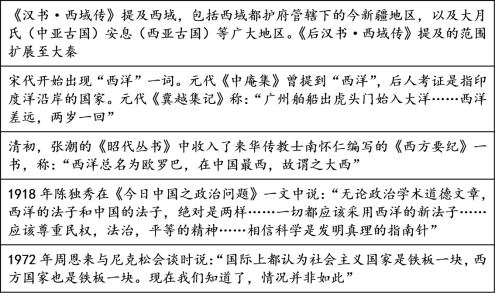

| 《汉书·西域传》提及西域,包括西域都护府管辖下的今新疆地区,以及大月氏(中亚古国)安息(西亚古国)等广大地区。《后汉书·西域传》提及的范围扩展至大秦 |

| 宋代开始出现“西洋”一词。元代《中庵集》曾提到“西洋”,后人考证是指印度洋沿岸的国家。元代《冀越集记》称:“广州舶船出虎头门始入大洋……西洋差远,两岁一回” |

| 清初,张潮的《昭代丛书》中收入了来华传教士南怀仁编写的《西方要纪》一书,称:“西洋总名为欧罗巴,在中国最西,故谓之大西” |

| 1918年陈独秀在《今日中国之政治问题》一文中说:“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样……一切都应该采用西洋的新法子……应该尊重民权,法治,平等的精神……相信科学是发明真理的指南针” |

| 1972年周恩来与尼克松会谈时说:“国际上都认为社会主义国家是铁板一块,西方国家也是铁板一块。现在我们知道了,情况并非如此” |

阅读上述材料,对中国人“西方”概念的变迁进行解读。

材料一 “立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之国,在人心不在技艺”;“以忠信为甲胄,礼义为干橹”。

——(清)大学士倭仁

材料二 “欧洲人做了一场科学万能的大梦,到如今却叫起科学破产来。这便是当前世界思想的一个转折点”。

——梁启超《欧游心影录》(1920年)

材料三 2015年,斯蒂芬·霍金警告称,在接下来的100年内,随着在科学技术领域获得飞速发展,人类将面临自我毁灭的危险。而早在2014年,霍金就警告称,人工智能可能“意味着人类的末日”。

——摘自互联网

在不同历史时期,不同身份的人物都会对科技与国家民族的盛衰和人类的命运发出不同的声音。请选择上述任意一则材料,明确写出人物的观点,并结合材料中人物的身份、时代背景理解或解释该观点。(要求:持论有据,论证充分,表述清晰)

| 时间 | 著作 | 内容摘要或简介 |

| 1637年 | 《天工开物》 | 收录了一些国外传来的技术,如火炮铸造法等。 — |

| 1639年 | 《农政全书》 | 介绍了欧洲先进的水利技术和工具。 |

| 1761年 | 《梅氏丛书辑要》 | 把西方科学知识与中国传统天文历法、数学结合起来阐述。 |

| 1843年 | 《海国图志》 | 西洋炮、西洋船等近代军事科技资料无不汇聚书中。 |

| 1845年 | 《康輶纪行》 | 旨在“知彼虚实”“徐图制夷”,以“冀雪中国之耻,重边海之防”。 |

| 1846年 | 《海国四说》 | 对美国和美国的历史、地理、政治、经济、文化简要记叙。 |

| 1861年 | 《校邠庐抗议》 | “以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。” |

| 1894年 | 《盛世危言》 | 提出从政治、经济、教育等诸方面对中国社会进行改造的方案。 |

| 1898年 | 《日本变政考》 | 详细叙述日本明治维新期间议会、宪法、选举等方面情况。 |

| 1902年 | 《驳康有为论革命书》 | “以铁血行之,仿效华盛顿革命自立,或可以保国民。” |

| 1903年 | 《革命军》 | 制订建立自由、独立、平等的“中华共和国”的25条政治纲领。 |

| 1915年 | 《敬告青年》 | “国人而欲脱蒙昧时代……当以科学与人权并重。” |

| 1918年 | 《狂人日记》 | 揭示了封建礼教的“吃人”本质。 |

| 1918年 | 《布尔什维主义的胜利》 | 试看将来的环球,必是赤旗的世界!” |

采用某一合理尺度,对这一时期的中国思想发展进程进行阶段划分,并说明划分的依据。

| 时段 | 民族国家观念的演进及其实践 |

| 19世纪40—50年代 | 传统天下观开始动摇:林则徐具有了朴素的民族意识和近代国家主权观念,打破了中国是世界中心的的神话,魏源提出“师夷长技以制夷”,强调这是中国发展的“根本之图”。 |

19世纪60到90年代 | 洋务派代表人物提出“中体西用”并主办洋务运动,以“自强”“求富”为口号,为中国走上近代化发展之路做了铺垫。 郑观应等早期维新派在爱国基础上,“究泰西政治实业之学”,主张建立民主政治。 |

19世纪末,20世纪初, | 康有为提出在中国建立起一个近代化民族国家。 梁启超提出“中华民族”的概念,并形成了“国家”取代“天下”,“民族国家”替代“封建王朝”的近代民族国家观以救亡图存、发展资本主义为目标的戊戌变法运动,成为中国政治近代化的里程碑。 |

20世纪初 | 孙中山不但提出了三民主义,还将三民主义发展为一个把民族解放,国民革命和社会改造合为一体的理论体系,并在此基础上完整提出了建设民族国家,国民国家和社会国家的思想,因辛亥革命而建立起来的中华民国是拥有独立主权民族国家的雏形,开启了近代以来建设中国民族国家的进程。 |

20世纪上半叶 | 中国共产党成立后,把马克思列宁主义理论及其国家学说与中国实际相结合,经过国民革命运动,抗日战争,解放战争取得了新民主主义革命的胜利,建立了新中国使民族国家最终实现了独立自主 |

围绕材料,结合中国近现代史的具体史实,自拟论题,并就所拟论题进行阐述。(要求明确写出论题,阐述须史论结合)

材料 宗教改革对欧洲近代早期的历史演进产生了重要影响。马克斯.韦伯认为宗教改革后的新教信仰,尤其是加尔文派新教,促成了一种新的社会伦理,造就了“资本主义的精神”,进而认为新教“制造了近代民主”、“导致近代资本主义”、“是近代科学之父”。但此后几十年中许多学者对此提出了质疑,他们强调宗教改革有其深厚的中世纪根源,一开始并未与中世纪基督教断裂,它“主要是一场宗教运动.理论具有超现实与超自然的特点”,“关注的是从地狱中拯救灵魂,对他们来说,来世的事务更重要”,他们由此认为宗教改革不是近代之始,不是西方通向“现代性”的必然基石。

——摘编自刘城《马克斯·韦伯与二十世纪宗教改革史学》

评材料中关于宗教改革的观点。(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论,观点明确,史论结合。)

材料 鸦片战争后,江南制造局翻译馆等机构翻译西书时,引入了马达、轮胎等新名词。19世纪70年代后,一些外交官员通过日记、游记,传入了不少新语汇,如驻日参赞黄遵宪的《日本国志》中介绍了国会、会计等新名词。留学生特别是留日学生在吸收西方新知和思想时,也传播了新语汇。这一时期的教科书多由日文翻译而来,生物学、方程式、三角等名词,就是由此翻译引入中国的。当时文章中大量采用新名词,19世纪90年代,梁启超主持《时务报》,曾使用“压力”、“阻力”等新词。1903年出现了《新尔雅》等专门介绍新名词的专著,其中《释政》一篇使用“权利”、“义务”等日本新语,向国人介绍了全新的国家概念。

张之洞是游学日本和翻译日本书籍的主要倡导者,但在1904年,张之洞拟定《奏定学堂章程学务纲要》时,专列“戒袭用外国无谓名词,以存国文、瑞士风”一条。同年《东方杂志》第11期发表《今日新党之利用新名词》,讽刺使用“冒险”、“革命”等新词,称为“营利文奸”。更有人称日本名词入华为灭国灭族之事,力主改新还旧。

——摘编自张昭军、孙燕京《中国近代文化史》

结合材料与所学中国近代史知识,围绕“晚清新名词的输入”拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)