材料一 郡县制对早期国家起了否定的作用。它的出现反映了历史的巨大进步,早期中国的社会政治经济制度长期存在氏族制的血缘关系残余。郡县制的发展动摇了建立在血缘关系之上的宗法制和分封制。商鞅变法确定了秦郡县制发展的方向,而郡县制的发展又是秦得以发展为帝国的重要原因之一。

秦汉中央掌握了郡县主要官员的任免权,分离郡县的行政权与军权,建立严格的监督制度。帝国内部组织现出鲜明的以地缘关系为结合的特点,郡下设县,县下依次设乡(亭)里、什、伍等组织。秦汉郡县的管理范围涉及民政、财政、司法、教育、选举、监督等诸多方面。在郡县内部,还建立了监察和考核制度,监督官员履行职责的情况。中央政府对郡县实行严格的控制。

——摘编自易宁《秦汉郡县制、罗马行省制与古代中西文明的特点》

材料二 罗马帝国以地中海为中心,扩展到很远的地方,并在那里传播希腊、罗马文明,也给那里带来统一;所到之处都由罗马法官根据罗马法进行判决,从而使地方上的社会秩序被宣布无效。在相对稳定的帝国内部,各民族的文化包括法律文化得到不断的交流和融合。罗马国家积累了丰富的统治经验,为后世公法的发展特别是地方制度的发展留下了许多宝贵的经验。可以说,古罗马的行省制开了地方制度的先河,是西方国家地方制度的历史源头,罗马公法成为后世欧洲公法发展的重要历史渊源。

——摘编自朱勇《古罗马行省制演变的法文化价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析郡县制出现的历史意义,并概括中央强化对郡县管理的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析罗马行省制对于法制的影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对秦汉一罗马时期东西方地方治理的认识。

材料一在夏、商时期,分散的各部族均被称为“国”。西周诸侯自称为“国”,天子自称为“邦”,从西周至春秋,国一直作为都城的称呼。西汉被分封的同姓诸侯王也被称为“国”,在其领域内有财政军大权。至汉武帝时,诸侯王的国已经被改并为郡县,诸侯王只食其赋而不准治事。西汉以后,除少数朝代的封国有过相对自治权之外,诸侯王均不得管理所封国内的军政事务。这些军政事务一概由朝廷派遣的官员管理,即实际上被纳入地方行政序列。

——摘编自韦庆远等《中国政治制度史》

材料二春秋战国时期,很多诸侯在其辖区开始设置郡、县。在当时,郡、县二者间未必有统属关系,但这已经说明这个时期郡县制已经开始出现。秦朝在地方建立了郡县两级的行政体制,秦分天下为36郡,汉代时期已增至83个。汉武帝为了对地方诸郡进行监察,设置13部刺史,刺史的治所被称之为“州”。东汉改“郡”为“州”,改刺史为州牧,开启了州、郡、县三级地方行政体制时代。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国夏商至汉代“国”这一词含义的变化,并分析西周与汉初封国的不同影响。

(2)根据材料并结合所学知识,指出夏商至汉代地方行政区划演变的趋势,并分析其影响。

材料一 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料二 从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——《资政通鉴·中国历代政治制度得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出选官制度发生了怎样的变化?请分析这一变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、汉、唐、宋、明、清六代的制度表现,并简要分析这一趋势所带来的后果。

材料一:与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官。春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区;郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)依据材料一,分别回答分封制与郡县制在任用官员方面的区别。并由此分析郡县制取代分封制的重要意义。

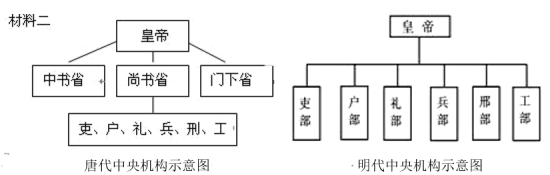

(2)材料二中,两幅图片反映的中国古代政治制度的基本特征是什么?与图1相比,图2反映的政治制度发生了怎样的变化?由此可知,中国古代政治制度演变的趋势是什么。

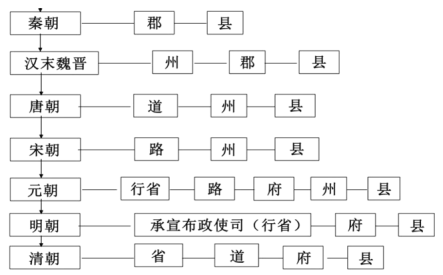

材料三:中国封建社会地方行政制度演化示意图

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出中国古代地方行政区划的演变反映出了哪些特征?说明了什么问题。

材料一 在中国古代政治与行政演进过程中,始终贯穿着专制主义与官僚政治两条主线。专制主义的性质和官僚制度的特征共同决定了皇权与相权的斗争不可避免。

秦朝始建帝制,皇权正式产生,同时,设丞相、御史大夫、太尉三公,丞相总领百官、协助皇帝处理政务,以丞相作为中央行政体制的首脑。皇权主要包括立法权、最高司法权、最高军事权、行政中的最后决断权和对中央、地方官员执行政务情况的考察权。丞相则具有主持朝议、封驳诏书、对上谏诤、对下诛罚等权力。

宰相作为官僚体系的首脑,其主要功能是辅弼君主,是依赖于君主而产生存在的。官僚制度体系是为了维护君主专制统治,其本身又有一定的相对独立性。这也是存在着矛盾的。

宰相作为百官之首最接近权力的核心,也最易受君主的猜疑嫌隙。官僚组织作为有实权的群体,其力量的壮大也势必会引起君主的忧虑。君主为其权力的膨胀,势必会削弱相权,这是由封建专制制度本身所决定的。

——摘编自刘丁如《浅析中国古代皇权与相权之争》

材料二 科举制度破除了世家大族垄断官场的情形,起到了抑制门阀的作用,扩大了封建政权的统治基础,大大加强了中央集权,有益于中国专制主义政治体制的稳固。科举制度还提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件。同时,科举制度以儒学经典为主要考试内容,从而促进了儒学的发展,加强了其对社会政治和文化的影响。此外,科举制度还促进了文学的发展,促进了普遍持久的读书风尚,有益于社会重学风气的形成。科举制不仅为日本、朝鲜、越南等亚洲国家采用,而且对近代英国文官制度的形成,也产生了一定的影响。

——摘编自人民教育出版社《中国古代历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国古代各王朝为解决君权和相权的矛盾实行了哪些制度?反映了什么实质?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出在科举制度形成之前,中国封建王朝还实行了哪些选官制度?

(3)根据材料二并结合所学知识,分析指出中国古代选官制度的演变趋势。

材料一 有学者说,周代的宗法制完备而严格,是一个成功的创造。继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者民”。这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

材料二 华夏国家是依靠封建制(封邦建国)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

(1)根据材料一,概括指出宗法制的特点,并结合所学分析该制度对西周政治产生的影响。

(2)根据材料二,分析春秋时期政治制度变革的趋势及其原因。依据战国时期的历史,说明“制度的重新建构”。

材料一 宋代的领导地位源于一系列的因素,从技术上的发明、从普遍的教育到对宗教和各种哲学思想的宽容。……上一个1000年的中国,是世界超级大国,也是世界上最强大的国家。

——乔纳森斯彭斯《新闻周刊》

材料二 宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所建立的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间,中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料三 975年,宋太祖下诏:“向者登科(科举应考人被录取)名级,多为势家所取,塞(阻隔)孤贫之路。今朕躬亲临试,以可否进退,尽革前弊矣。”此后君王都沿用此制度,选拔有才干的贫寒士子充实官员队伍。……宋太宗时,“国家开贡举之门,广搜罗之路”,允许工商业者及“奇才异行、卓然不群者亦许解送”,以至于“工商之子亦登仕进之途”。

——摘自唐凯麟主编《中华民族道德生活史》

完成下列要求:

(1)根据材料一,并结合具体史实指出宋代“领导地位”形成的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述宋代政治制度上中央和地方“相互制衡”的表现。

(3)依据材料三,简述北宋初年在科举考试资格和录取方面的改革措施,并结合所学分析其作用。

材料一 众所周知,中国封建君主专制制度是一种由君主独占国家最高权力并采取君位世袭制的专制政体。从秦统一到1840年鸦片战争,共持续了两千多年的封建专制君主制。其间虽然经历多次改朝换代的历史动荡和国土分合,甚至有过几次北方民族入主中原,但中央集权的君主专制政体却始终持续不断。

——摘编自张星久《试论中国封建君主专制制度的成长机制》

材料二 近百年来的时势……可谓危急极了……当然要发动政治上的力量来救济它,当然要拟议及于政体。于是从戊戌变法急转直下,而成为辛亥革命。中国的民主政治,虽然自己久有根基,而亲切的观感,则得之于现代的东西列强。代议政体,自然要继君主专制而起。但代议政体,在西洋自有其历史的条件,中国却无。

——摘编自吕思勉<中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝加强专制主义中央集权的政治措施及主要特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出我国君主专制结束的标志,并简要分析君主专制结束后“代议政体”在当时不能被实行的原因。

材料一 自秦朝建立宰相制度以来,历朝的相权在原则上是不可以独自占有的,秦朝和西汉初期,虽然只设一相制,但是有太尉和御史大夫在其左右,以分其权,共同辅佐皇帝,以后汉代有三公制,于是相权便一分为三,从此一人独专相权便被多人共有相权的历史趋势所代替,并被历朝所沿袭,魏晋南北朝时又有了尚书令、中书令、门下侍郎等。隋唐有三省制,三省长官都为宰相,共议国政,几经发展,最终形成了一个宰相群体。

——摘编自瑰晓巍、钟卫华《中国古代宰相制度演变研究》

材料二 宰相杜范认为:“凡废置予夺,(君主)一切以宰执熟议其可否,而后见之施行。如有未当,给、舍得以缴驳,台、谏得以论奏。是以天下为天下,不以一己为天下,虽万世不易可也。”……富弼对宋神宗言:“内外事多陛下亲批,虽事事皆是,亦非为君之道。况事有不中,咎将谁执?必致请属交走,货贿公行,此致乱之道,何太平之敢望!”

——程民生《论宋代士大夫政治对皇权的限制》

(1)根据材料一,概括中国古代宰相制度的发展趋势。

(2)根据材料二,概述杜范、富弼两位宰相的共同主张。结合所学知识指出,为制约相权,宋代采取的主要措施。根据以上材料并结合所学知识,简析中国古代专制主义中央集权制度的影响。

材料一1380年,明太祖废除了丞相制度,皇帝政务繁重。后为减轻和协助皇帝处理政务,明太祖设殿阁大学士作为侍从顾问,为内阁制度奠定了基础,但他们很少能参与决策政事。

明成祖时,选拔翰林院官员人值文渊阁,参与机务决策,内阁制度正式确立;由于文渊阁处在宫内,阁臣常在殿阁随侍皇帝,故称“内阁”。明宣宗时,授予内阁大学士替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权,内阁地位日益提高。万历年间,首辅张居正权倾朝野,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁下属机构。清初,议政王大臣会议凌驾于内阁、六部之上;康熙亲政后,设南书房与内阁与议政王大臣会议三足鼎立、互相制约;雍正时期内阁名存实亡。

——摘编自《明朝内阁制度》

材料二16世纪初到18世纪初,内阁制依然处于萌芽状态,英国责任内阁制度起源于都权,国王的主要咨询机构逐渐发展成内阁。18世纪早期英王乔治一世统治时,当时由下院多数党辉格党领袖沃波尔主持内阁会议,首开英国责任内阁制先声,由此形成政治惯例,他实际是英国第一任内阁首相,英国的责任内阁制开始形成。18世纪后期和19世纪上半期,英国的责任制内阁进一步完善,其形成标志着英国资产阶级代议制民主政治的最终确立。

——摘编自《英国责任内阁制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述明朝内阁制形成的背景。分析清朝时内阁制度最终名存实亡的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述英国内阁制度形成过程。根据材料一、二比较明朝内阁和英国内阁的异同。