材料一:

材料二:

材料三:

1689年,《权利法案》规定:国王未经议会同意不得停止任何法律效力;1701年议会又通过法案规定:凡是国王的诏令必须由同意这一诏令的政府大臣签署才能生效,把原先属于国王的任免法官的权力转到各部大臣的身上。罗伯特·沃波尔是英国历史上第一个内阁首相,他的政策在下议院失去多数的信任而被迫辞职,从而开创了一个先例:凡内阁失去下议院多数的信任即告辞职。

——刘宗绪《世界近代史》

请回答:

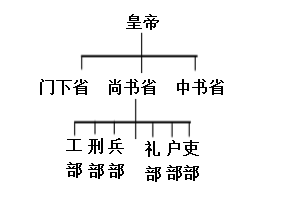

(1)材料一反映的是中国哪个朝代的什么制度?门下省、尚书省、中书省各自拥有什么权力?结合所学对这一制度进行简单评价。

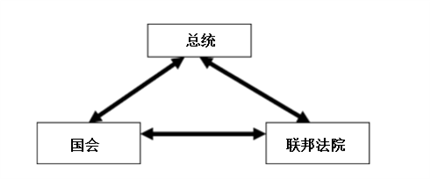

(2)材料二反映的是哪个国家的什么政体?图中体现了美国政体的什么特点?(1分)总统、国会、联邦法院各自拥有什么权力?

(3)据材料三概括近代英国的民主政治发展完善的历程。

(4)材料一和材料二、三中都体现了对权力的分割,结合所学谈谈它们实质上的不同。

2 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

3 . 元代实行的行省制是我国古代地方行政制度的重大创新。阅读下列材料:

材料一元初的行省性质与金朝类似,仍属中央派出机构,设置并不稳定。但随着全国的统一,行省很快转化成了固定、常设的地方大行政区。行省拥有大权,“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之

——《元史·百官志七》

材料二行省“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。“不得彻承制署置属吏”,“十省之属自篼库(保管仓库的役吏)而上,皆命于朝”;“诸行省用及千定(锭),必咨都省”;“决大狱,质疑事……皆中书报可而后行”;军事上在批准调军程序、委任统军人等方面要受中央节制,布置调换戍兵、整点军队等事宜更是由朝廷直接掌握。御史台、行御史台,和各道廉访司对行省的工作进行严格的监察。

——摘编自宋濂《元史》等

材料三无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

请回答:

(1)据材料一、二,指出元代行省性质的演变及其权力行使的特点。

(2)根据材料三并结合所学知识分析元代行省制度实施的影响。

(3)结合上述材料和所学知识,就如何处理中央与地方关系,谈谈你的认识。

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

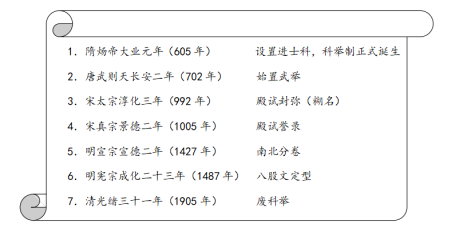

材料二:科举制大事年表

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。

材料一 (中国政制)达臻“文明”一途。实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有着深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

材料二 唐初每事先经中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下继驳,又上中书,中书又将上,得者并下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省只主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料三 没有均衡,制度就会因缺乏必要的张力而松弛,如同长短不一的桌子腿难以支撑起平展的桌面一样。因此,“有衡”对于政治制度问明来说,犹如大坝之于河水。泛有均衡,就没有制度,一项新的制度的建立,实际上就是形成一种新的权力或利益的均衡。制度因有均衡而存在,也会因打破均衡而有亡。

——虞崇胜《论政治文明的内在灵魂》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周的“创制”和秦朝以后的“变局”分别是什么?

(2)材料二体现了唐朝中央机构有何重大的调整变化?这种变化产生了什么影响?

(3)结合材料三和所学知识说明,美国是如何处处注重权力均衡的?

(4)结合上述材料,概括指出中美两国的政治体制对各自社会文明发展的主要影响。并由此谈谈你的认识

材料一 唐初,每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二 (唐太宗)说:“中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否。原置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。……卿等须灭私循公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也。”

——《贞观政要》

材料三 唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳。陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太宗被迫收回成命,对戴胄说:“法有所失,公能正之,朕何忧也!”

请回答:

(1)根据材料一,指出唐代初年,皇帝的一道圣旨中包含了哪些人的意见?尚书省填写“奉行”后,具体交给哪些部门去执行?

(2)根据材料二和材料三,指出唐初君主的权力受到哪些方面的制约?结合上述材料和所学知识,谈谈唐代中央政治制度的主要特点是什么?

(3)唐代中央政治制度的这些特点对国家政治文明的发展有什么积极作用?

材料一:唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才,在上有……综合管理全国行政事务。这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

——钱穆《国史新论》

材料二:改革开放三十余年来,……人们惊喜地发现,宋代根本不是积贫积弱……的时代。有些学者甚至还将中华文化复兴、中国现代化……有意无意地寄托于宋朝的经验传统……也有学者认为宋代是富有创新精神的时代……

——吴铮强《宋朝国运真相》(载《人民论坛》2013年第1期)

材料三:我们的政体的确可以称为民主政体,因为政权不是掌握在少数人手里,而是掌握在多数人手中。当法律对所有的人都一视同仁,公正地调解人们的私人争端时,民主政体的优越性也就得到确认。

——伯利克里

(1)材料一中的“这两种制度”各是什么?为什么说它们“奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础”?

(2)根据材料二和所学知识,从文化的角度举例说明“宋代是富有创新精神的时代”。并简析宋代并没有因创新而把中国带进近代化的原因。

(3)依据材料三并结合所学知识,说明雅典的政权是否真的“掌握在多数人手中”。伯利克里为民主政体创新了哪些措施。

(4)谈谈制度创新对国家发展的认识。

8 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料二英国是世界上第一个制定反腐败法律的国家……1889年,英国颁布了第一部反腐败法,即《公共机构腐败行为法》……1906年通过的《防止腐败法》……将范围扩大到不仅包括公共机构的工作人员,而且包括公共机构本身……?在英国,政府对议会负责,议会有权对政府进行监督……英国的司法机关完全独立于政府……司法机关可以通过普通法院的判决对政府及其官员的行为进行监督……舆论和新闻媒体的监督是对政府滥用职权的一种有效制约,使腐败行为更容易暴露在阳光下,因而在实际上对腐败行为起到了威慑作用。

——《英国的反腐败机制》

(1)根据材料一、二,概括宋初廉政措施的特点和英国反腐败的方式。

(2)根据材料一、二结合所学,指出英国近代监察制度与中国古代监察制度相比的进步之处,并谈谈你对廉政反腐的认识。