材料一 中国古代重视监察机构的设置,将之置于与行政机构并列的位置。在历史演进中,监察机构的体系越来越严密,相对于行政机构的独立性也越来越强。历代政府重视监察法规建设,坚持依法监察,监察法规逐步完善。监察机构职权涉及察德、察政、察能。同时,为防止地方分离,整肃吏治,历代统治者都重视中央对地方的监察。监察以常驻为主要形式,并辅以不定期的或定期的巡按制。此外,监察御史作为风纪之官,品秩虽低,权势却十分显赫,甚至享有“便宜从事”和“风闻奏事”的特权。但是,监察机关的独立是相对的,其监察功能的发挥受到皇权的极大制约。

——摘编自林志强、张旭日《中国古代行政监察制度特征研究》

材料二 监察官是罗马共和国时期比较特殊的官职,其产生、职权伴随着平民和贵族的长期斗争。随着共和国历史的发展,监察官基于实践的需要,其权力不断扩大,从最初的人口和财产调查权,到后来的公民道德监督权,再发展到元老遴选权,监察官的地位日益神圣和显赫。由此看出,监察官的权力扩张恰好对其他官员起着很大的制衡作用,从而推动着古罗马共和宪政的平衡与发展。

——摘编自连佳《浅议古罗马共和宪政下监察官制度及其启示》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中国与古罗马监察制度的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出古代中国与古罗马监察制度特点形成的原因。

| A.不利于公众力量的积极参与 | B.有利于民生问题的有效解决 |

| C.有助于城市建设的科学规划 | D.官员疏于政务贪污腐败成风 |

| A.《浅议西周分封制》 | B.《谈北宋“重文轻武”的特点与影响》 |

| C.《元朝行省制影响》 | D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

| A.中央集权制度的形成 |

| B.明清君主专制的发展演变 |

| C.浅议历史上的“焚书坑儒” |

| D.清代君主专制制度的强化 |

| A.《浅议我国早期国家政治制度的创立者—大禹》 |

| B.《趣谈周武王与分封制》 |

| C.《论隋唐三省制度对中国历史的影响》 |

| D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

| A.《浅议西周分封制》 |

| B.《谈北宋“重文轻武”的特点与影响》 |

| C.《简议中国古代的选官制度》 |

| D.《论清代丞相与军机大臣的权力制衡》 |

材料一 (魏晋时代)士族人物几乎垄断了尚书令、尚书仆射、尚书郎及中书省中书舍人以上的显要官职。在选举制度上,资品的评定完全演化为以血缘关系区别的门第高下为标准。官职的清浊、升迁之速,完全看门第是上品还是卑庶。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 经过唐代的发展,考试作为一项重要制度建立起来。这样,士人可以不经举荐,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。把考试、读书与做官紧密联系起来,扩大官吏人才来源,提高官员文化素质,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族手里集中到中央政府。

——韦庆远《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析魏晋时期的选官制度的弊端。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出隋唐科举制选官的依据及其影响。

材料一 科举制开创于隋,以分科举士而得名。唐承隋制,设置了秀才、进士、明经、明法、明书、明算六科,后三科是关于法律、书法、算学的专门科目,以明经、进士两科最为重要。明经科和进士科都是考经书和时务策,前者重经书,后者重时务策。唐高宗以后进士科更被看重。科举制度以封闭性考试成绩作为录取标准,不论考试生徒的出身门第,唯才是举,能从较广泛的社会各阶层选拔人才,能使一般读书人通过科举考试进入仕途,是隋唐以后中国古代社会知识分子最重要的入仕途径。

——摘编自朱英、魏文亭主编《中国历史与文化》

材料二 明清的科举制度,就其制度的严密性、规范性来说,堪称完备。八股取士,实际上是古代科举向标准化规范化方向发展的必然结果,在技术手段上,达到了古代所能达到的最高成就。然而,随着封建政治的僵化,八股取士也同思想禁锢结合为一体,特别是“所习非所用,所用非所习”的积弊,在八股制义的束缚下达到了极致。在晚清大变革的格局中,最终成为妨碍中国政治转型的重要一环,被历史所淘汰。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐朝科举取士的特点及其产生的积极社会影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析科举制度最终被废除的原因。

材料一:尚书令左雄上言:“郡国孝廉,古之贡士。出则宰民,宣协风教。若其面墙(无真才实学), 则无所施用。

——摘编自[唐]杜佑《通典》卷十三《选举一》

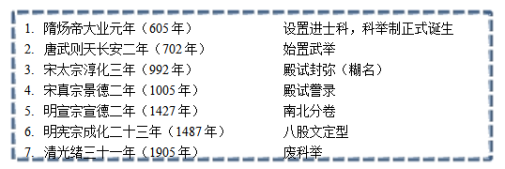

材料二:科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代的选官制度以及该制度选官的的依据?结合所学知识,指出魏晋时期选官制度及其制度选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

材料一 汉武帝曾言:“汉家诸事草创,加四夷侵陵中国。朕不变更制度,后世无法。不出师征伐,天下不安。为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹事。”

——司马光《资治通鉴》

材料二 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝“变更制度”的政治原因,并指出其政治方面的主要措施?

(2)根据材料二,概括指出唐代尚书省的职权变化,并结合所学知识,简要评价唐代的三省制。