材料一 公元前11世纪,在牧野之战中周人战胜了曾经相当强大的商人,获得了对中原地区的统治权。他们推行了分封制,“封建亲戚,以藩屏周”。

——李凤琴《西周分封制与西欧中世纪分封制之比较》

材料二 分封制在联系制度上就已经决定了周天子的政权不稳,国家的动荡。面对众多力量强大且不受约束的诸侯,假使一家的实力真正成长到能够与天子抗衡,那么王朝的覆灭也就不远了。况且世袭制的延续性,就能够让一方诸侯持续的累积实力。而郡县制联系于任免制而非世袭制。郡守与县长官均由中央皇帝直接任命,并且还设立监察使,行政、军事与司法三权分立,层层将权力集中到中央。这样,不仅减少了地方实力超越中央的可能,还将权力集中于皇帝一人手中,大大推进了中央集权的程度。

——陈鑫高、刘红琪《郡县制较于分封制优势分析与反思》

(1)根据材料一并结合所学知识,简答分封制的分封对象以及分封制的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较分封制与郡县制的不同之处

材料一 战国时期是中国古代监察制度的萌芽阶段。这一时期,整个社会经历着巨大的变革。政治方面,各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行“见功而与赏,因能而受官”,一方面为监察制度的萌芽创造了条件,但另一方面变革也在政治上滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚已十分迫切和必要。自春秋以来,人们已开始认识到“国家之败,由官邪也;官之失德,宠赂章(彰)也。”墨子认为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱。”法家则明确提出“以法治吏”,主张打破“刑不上大夫”的旧观念,实行不别亲疏、不殊贵贱的“事断于法”原则。诸子百家的治国治官理论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性。

——摘编自曹春华《中国古代监察制度述论》

材料二 权力监督,在中国古已有之。西周就有过所谓做诗、诵诗的舆论监督,当时还创造了“三监”制度,并成为以后秦汉时的监察御史和刺史制度的渊源。此后中国各朝代都建有权力监督制度,西汉中期开始建立多重监察制度。如御史的监察、丞相司直的监察、司隶校尉的监察等。西汉还发明了中国最早的举报箱。唐、宋、元、明、清的监督制度都有不同程度发展。忽必烈曾说:“中书省是我的左手,枢密院是我的右手,御史台是我用来医治左右手的。”这些制度虽有一时一地之效,但并不能对贪官保持持久的威慑力。

——蒋德海《为什么说权力制衡比权力监督更重要》

材料三 托克维尔认为,分权的“纯粹学说”也许可以这样表述:为了政治自由的建立和维护,关键是将政府划分为立法、行政、司法三部门或三部分……基于对分权的上述理解,托克维尔进一步指出分权学说包含四个要素:第一是信奉“政治自由”,或排除“专断权力”。第二是政府具有三种具体的“职能”(立法机关、执行机关和司法机关)。第三个是他称之为“人员分离”。(即表明政府的三个部门应当由相当分离和不同的人群组成,而且成员身份没有重叠)。第四个要素主要是在以上三个要素基础上而得出的观点,即:如果遵循关于机构、职能和人员分工或分立的建议,那么政府的每个部门都将成为对其他部门行使专断权力的制约,以及因为只限于行使自身的职能、政府各部门便无法对其他部门行使不当的控制或影响。

——李剑宏《试论中西方政治监督目标和实践的差异》

材料四 网络反腐,是互联网时代的一种群众监督新形式,借互联网人多力量大的特点,携方便快捷、低成本、低风险的技术优势,更容易形成舆论热点,成为行政监督和司法监督的有力补充。互联网由于其开放性、快捷性和广泛性等特点,成为网民表达观点诉求的新平台,这也就是“网络反腐”之所以能够有效的原因。然而,长期来看,狂欢式的“网络反腐”仅能给网民一时之快,却不是治理腐败问题的根本武器。

——切度百科

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括中国古代监察制度萌芽的背景,权力监督的特点。

(2)依据材料三并结合所学知识,指出西方政治监督与中国传统监督制度的主要差异。

(3)依据材料四,指出网络反腐的特点。

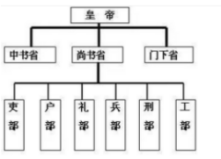

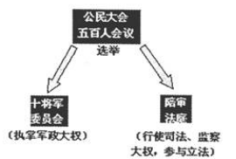

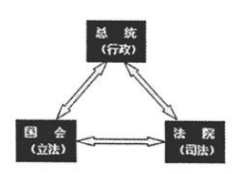

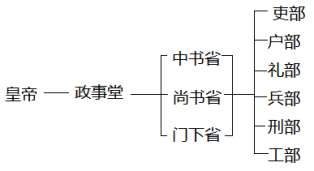

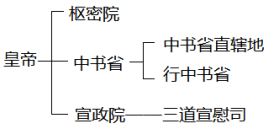

材料一 中外政治制度示意图

材料二 各级官职向一切公民开放,并都以抽签方式产生……公民大会,这时成为名副其实的最高权力机关,所有公民都是大会成员,都有参加讨论发言和投票表决之权。

——吴于廑齐世荣《世界史古代史编》

材料三 代议制是指公民通过选举代表组成代表机关,间接参政议政,讨论决定国家大事,行使国家权力的一种民主制度和组织形式。在现代社会中,无论是哪一个统治阶级,只要实行民主政治,都普遍采取代议制的形式,只是具体方式有所不同。

——约翰·密尔《代议制政府》

材料四 中国特殊模式的民主是以信任为连接纽带,以自上而下的政治领导和自下而上的公民参与为结构特征的“纵向民主”,是一种有别于以往西方所走的民主(“横向民主”)道路,使中国稳定转型,避免了以往西方为走向民主而造成的资源浪费。

——美国约翰·奈斯比特《中国大趋势》

(1)结合所学知识,指出图1、图2分别展示了古代东西方哪两种政治体制?并从经济、政治、文化等方面简析图2所示政治体制的成因。

(2)根据图1、图3并结合所学知识,概括指出中、美政治模式在形式上的共性,及在本质上的区别。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,指出古代希腊和近代西方在民主政治形式上的不同。

(4)根据材料四,概括约翰·奈斯比特的观点。结合所学知识,指出建国初期我国制定的具有中国特色的民主制度。

材料一:《后汉书·许荆传》所记载荆之祖八武被举孝廉,欲另两个弟成名,便“共割财产,以为三分自取肥田广宅奴婢强者。”这样,他的两个弟弟以克让之名并得选举。其后(八武)遂会宗亲,当众宣布使两个弟弟成名的本意,并把自己“理产所增倍于前”的财产,“悉以推二弟,一无所留”,于是也就获得更大的声誉。

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二:《魏书·阳尼传》记载,幽州中正阳尼出任渔阳太守,还未到任就“坐为中正时受乡人财货免官。”与阳尼同时的并州中正房坚,举人任官时,居然把自己的儿子也推举出来,另加洪宴“为魏郡邑中正,嗜酒好色,行无检。”如此之人做中正,怎能指望他会品出优秀人才来!

———黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料三:唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

唐代明经、进士两科的考试内容

| 初试 | 二试 | 三试 | |

| 明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》每经帖十条 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

| 进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

——摘编自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料四:1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)材料一、二分别描述的是哪两种选官制度?

(2)两种选官制度的用人标准分别是什么?

(3)并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。

(4)唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?

(5)在近代,科举制“西国莫不慕之”,而在中国却难逃被废除的命运。综合上述材料并结合所学知识加以评述。

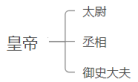

材料一

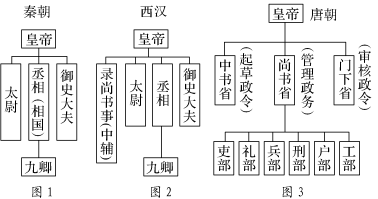

图示一 |  图示二 |  图示三 |

材料二 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,-切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形式,改头换面,添注涂改地在改变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

——摘自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 (明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四 (清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关…雍正年间,用兵西北---选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召”。

——《檐曝杂记》

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)结合所学知识,说明材料二中秦朝中央政治制度的“大变动”主要指什么?它具体是怎样构成的?

(3)明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

(4)综合以上材料,简要概括古代中国中央政治制度的发展趋势。

材料一在夏、商时期,分散的各部族均被称为“国”。西周诸侯自称为“国”,天子自称为“邦”,从西周至春秋,国一直作为都城的称呼。西汉被分封的同姓诸侯王也被称为“国”,在其领域内有财政军大权。至汉武帝时,诸侯王的国已经被改并为郡县,诸侯王只食其赋而不准治事。西汉以后,除少数朝代的封国有过相对自治权之外,诸侯王均不得管理所封国内的军政事务。这些军政事务一概由朝廷派遣的官员管理,即实际上被纳入地方行政序列。

——摘编自韦庆远等《中国政治制度史》

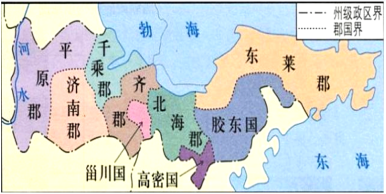

材料二春秋战国时期,很多诸侯在其辖区开始设置郡、县。在当时,郡、县二者间未必有统属关系,但这已经说明这个时期郡县制已经开始出现。秦朝在地方建立了郡县两级的行政体制,秦分天下为36郡,汉代时期已增至83个。汉武帝为了对地方诸郡进行监察,设置13部刺史,刺史的治所被称之为“州”。东汉改“郡”为“州”,改刺史为州牧,开启了州、郡、县三级地方行政体制时代。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国夏商至汉代“国”这一词含义的变化,并分析西周与汉初封国的不同影响。

(2)根据材料并结合所学知识,指出夏商至汉代地方行政区划演变的趋势,并分析其影响。

材料一 玉门枣产 于甘肃玉门一带。西汉时,上林苑中有来自各地进献的名果异树,就包括玉门枣。人们在将枣作为果品或作为果腹食粮之余,已经发现了它的保健功能和药用价值。汉代名医张仲景在《金匮要略》中录262药方,其中40方用到大枣、枣膏等。北魏贾思勰《齐民要术》将枣的功用定位为“食之可以安躯,益气力。”汉代人将枣视为仙人所食之物,也曾将玉门枣与“西王母枣”并列关联,透露出汉代社会意识所见信仰世界中有关神仙饮食生活的相关信息。

——摘编自王子今《“玉门枣”:丝路“远方”“名果”象征》

材料二 哈密瓜属于中亚厚皮甜瓜种系。秦汉以来的文献中已有记载,至迟可追溯到《后汉书》。据记载,它主要分布在甘肃西部及新疆地区,曾一度东达河西走廊中部,但移种内地多因环境,生长不良。它长期被视为珍品,价颇贵。清康熙年间,哈密地方首领开始向清廷贡瓜,遂名哈密瓜。随着新疆政局日益稳定,各族深入交流,贡瓜成为年例。每年来自新疆的进贡队伍浩浩荡荡,社会影响显著,既激发了内地民众对哈密瓜的强烈兴趣,使其受到广泛欢迎,也促进了新疆当地种植业的迅速发展。

——摘编自程杰《论我国古代瓜业的历史发展》

(1)据材料-结合所学知识,概括汉代人眼中枣的价值。

(2)据材料二结合所学知识,归纳中国古代种植、利用哈密瓜的特点与影响。

(3)据上述材料并结合所学知识,指出内地得以认识、了解玉门枣与哈密瓜等西域农产品的原因。

材料一 (秦)遂废诸侯改为郡县,以一威权,以专天下,其意主以自为,非意为民。深浅之虑,德量之殊,岂不远哉。故秦得擅其海内之势,无所拘忌,肆淫奢行,暴虐天下。

——【东汉】荀悦《前汉纪·孝惠皇帝纪》

材料二 西汉地方行政制度局部图

材料三 行省有政令则布于天下,郡县有请则达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使。

——【明】宋濂《元史·百官志》

(1)材料一中荀悦对秦朝实行郡县制的评价是否全面?请说明理由。

(2)指出材料二中实行的地方行政制度及其弊端。

(3)根据材料三,概括元朝行省的主要职权。结合所学知识,说明行省制度设置的历史影响。

材料一 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉……(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

材料二 元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括这郡县制的特点及影响。

(2)据材料二并结合所学知识,概括元行省制制度的特点与历史意义。

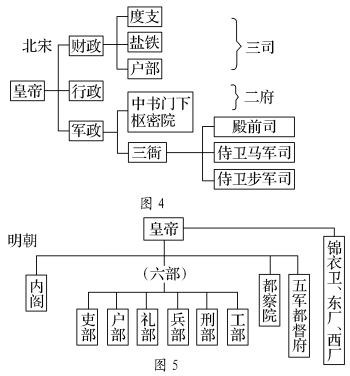

(1)根据图1、2、3所示并结合所学知识,指出从秦到宋中央官制发生的变化。

(2)图1至图4,中枢权力体制(中央官制)的变化反映出的主要矛盾是什么?结合图5,分析这一矛盾演变的趋势。

(3)综合上述图示,概括历代王朝调控中枢权力的基本策略和原则。