材料一:汉武帝时经董仲舒建议,这一制度开始固定化,其科目以孝廉、秀才为主。由州、郡长官推荐孝廉、秀才的人选,这种推荐又是基于县、乡、里的推荐,即人们所说的“乡举里选”。这种自下而上,以举荐为主的选官制度,与世卿世禄相比,是历史的进步。

材料二:今立中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。爱憎绝于心,情伪由于己。高下逐强弱,是非由爱憎。或以货赂自通,或以计协登进。附托者必达,守道者困悴。是以上品无寒门,下品无势族。

材料三:自世卿门阀举荐制度推翻,唐宋厉行考试,明清峻法执行,无论试诗赋、策论、八股文,人才辈出;虽所试科目不合时用,制度则昭若日月。

(1)上述三则材料分别反映了中国古代的哪三种选官制度,指出它们选才的主要依据。

(2)依据这三种选官制度的利、弊,谈谈你对人才选拔的看法。

材料一:与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏商周)时期治理国家的统治者是贵族,从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官。春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区;郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)依据材料一,分别回答分封制与郡县制在任用官员方面的区别。并由此分析郡县制取代分封制的重要意义。

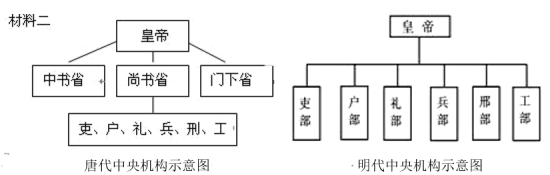

(2)材料二中,两幅图片反映的中国古代政治制度的基本特征是什么?与图1相比,图2反映的政治制度发生了怎样的变化?由此可知,中国古代政治制度演变的趋势是什么。

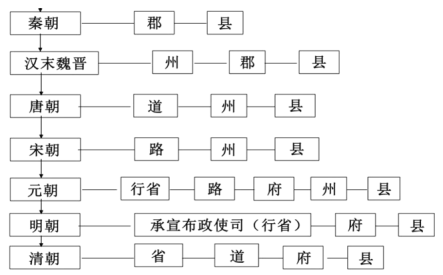

材料三:中国封建社会地方行政制度演化示意图

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出中国古代地方行政区划的演变反映出了哪些特征?说明了什么问题。

材料一 周代的贵族分王室、诸侯、卿大夫、士等等级。春秋时期,从各个阶层中游离出来的贵族、平民渐渐合流于士的阶层,他们熟知礼乐文化,著书立说,聚徒讲学。东汉时期,儒生从政后,为应时兵刑伐谷而“通法律政事”“习文法史事”。而由法律起家的文吏,开始转习经术。两汉四百年间儒生与文吏充满矛盾,最终是“吏服训雅,儒通文法”。

——摘编自吴宗国主编《中国古代官僚政治制度研究》

材料二 两汉时,由皇帝下诏指定举荐的科目,中央和地方高级官员按科目要求考察和举荐人才;应举者按不同科目进行考试,考试由皇帝出题策问,或由丞相、九卿等策试;根据对策成绩高、低分别授官。这种选官方式尽管不尽完善,易出弊端,但相比世官制应该说是一大进步。

——摘编自姜国华《中国古代选官制度发展变化浅谈》

材料三 中国古代的选举制度,是一种选拔人才为官的制度。苏东坡曾言:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏晋以来出于九品中正,隋唐至今出于科举。”魏晋实行九品中正制,朝廷吏部在选拔、任命官员时,要向中正官征询被选任者的家世、行状(道德)、品级,“上品无寒门,下品无士族”,成为当时官僚选拔的普遍现象。隋唐实行科举制,《通典·选举》载:“隋代罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类。明经、进士两科是常科的主要科目,分别考时务策与经义、时务策与诗赋,贵族与平民皆可报考。

——摘编自郭强《中国古代选举制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“士”作为社会阶层,在春秋、东汉两个历史时期社会角色的变化,并用材料中的现象加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析作者认为它“相比世官制应该说是一大进步”的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析与魏晋时期相比,隋唐时期的选官制度有哪些发展,并简要概述科举制推行的积极意义。

材料一 魏初,民多荫附;荫附者皆无官役,而豪强征敛倍于公赋。给事中李安世上言:“岁饥民流,田业多为豪右所占夺;虽桑井难复,宜更均量,使力业相称。又,所争之田,宜限年断,事久难明,悉归今主,以绝诈妄。”魏主昆善之,由是始议均田。

——《资治通鉴》卷一三六《齐纪二》武帝永明三年(四八五)

材料二 (唐初)由于三省宰相相互间“日有争论,纷纭不绝”,以致各项政令不能及时下达,为此,乃创设政事堂宰相集议制度。中书门下省参加政事堂集议的,多时有至十几人,最少则只有两人,即中书令及门下侍中。集议时有一主席,称为“执笔”。讨论结果,由他综合记录,等于现在之书记长。此项主席轮流充任。有时一人轮十天,有时一人轮一天。大家的意见,不仅由他综合记录,而且最后文字决定之权亦在他。国家一切最高政令,一经政事堂会议决定,并经皇帝同意后,便送尚书省分六部具体执行。尚书省共分六部,即吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。唐玄宗时,设立“中书门下”,政事堂宰相集议制度由此瓦解。

——据钱穆《中国历代政治得失》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括孝文帝改革前社会的主要问题是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐初政事堂宰相集议制度的特点并简析其作用。

材料 北宋熙宁年间出现的陕西蓝田《吕氏乡约》,开创了中国古代乡民自治的历史先河。它的发起与实践不仅体现了宋代新儒的时代特征,而且还反映了当时士大夫阶层逐渐成长起来的主体意识和以天下为己任的责任意识。《吕氏乡约》所蕴含的社会教化、政治整合与矛盾化解等功能成为宋代及后世基层社会治理体系的有效“补丁”,在一定程度上激发了乡民自治的积极性,夯实了封建专制统治的合法性基础。宋代以后,历代统治者和有识之士非常重视乡约在基层社会治理体系中的作用,并对其不断加以补充和完善,逐渐形成了具有“中国特色”的乡治理念和乡治体系。

——摘编自杨亮军《宋代基层社会治理体系中的乡约》

(1)根据材料,概括《吕氏乡约》的特点和意义。

(2)根据材料并结合所学知识,指出《吕氏乡约》对加强当今我国乡村社会治理的历史启示。

材料一 儒学之所以成为中国传统思想主干,还在于原始儒学本身的多因素多层次结构所具有的包容性质,这使它能不断地吸取融化各家,在现实秩序和心灵生活中构成稳定系统。由于有这种稳定的反馈系统适应环境,中国传统思想一般表现为重“求同”。它通过“求同”来保持和壮大自己,具体方式则经常是以自己原有的一套来解释、贯通、会合外来的异己的东西,就在这种会通解释中吸取了对方,模糊了对方的本来面目而将之“同化”。

——摘编自李泽厚《中国古代思想史论》

材料二 中国科举大事记

| 朝代 | 概况 |

| 隋朝 | 606年,科举制产生。整个隋朝,举行了五次考试,中举者总共十余人。 |

| 唐朝 | 唐高宗时期颁《五经正义》于天下,令每年明经依此考试;武则天时设武举,由兵部主持。 |

| 宋朝 | 992年,糊名考校(盖住考生姓名来改卷)成为定制;1015年,始置誊录院,令封印官封试卷后,由书吏誊抄为录本。1124年,礼部试进士一万五千人,徽宗特令增百人额。 |

| 明朝 | 明太祖令“专取四子书命题试士”;明宣宗时始分南北中卷取士;明成化年间,八股文定型。 |

| 清朝 | 光绪年间七月,废科举,广设新式学堂。 |

——据翟国璋主编《中国科举辞典》整理

(1)结合材料一指出儒学的突出特点,请以荀子思想、董仲舒新儒学、宋明理学为例加以说明。

(2)依据材料二并结合所学,概述科举制演变的趋势。

(3)结合上述材料和所学,简析科举制对儒学和儒生的影响。

材料一 自景帝之后,王国官吏在西汉政权中所扮演的角色由地方诸侯的僚属转变为中央派往王国的代表。王国国相既然由西汉中央派遣,西汉中央为了使其忠于中央,避免诸侯王擅权,必然会考虑到国相任职的地域性限制问题。景帝之后,诸侯王与中央派遣的国相之间冲突激烈,如赵王刘彭祖:“彭祖立六十余年,相两千石无能满二岁,辄以罪去,大者死,小者刑,以故二千石莫敢治,而赵王擅权。”诸侯王与中央派遣的国相的冲突也印证了西汉景武之后国相之任已实行地域回避制度。

——摘编自冯洋《西汉地方长官地域回避制度》

材料二 巡检司的普遍设置,从制度上突破了国家行政机构不在县下设治的惯例,政府在乌镇、南浔、乍浦、盛泽等江南市镇或设府厅级官员驻镇,或委派县丞、主簿管理等多层次的治理模式,既有效分担了府、县级政府的行政责任,更突破了以往“国权不下县”的传统,是国家权力延伸至县以下的直接体现。严密而发达的乡里和保甲制度,只是国家控制管理基层的一个重要组成部分,除此之外,国家力量还以其他各种形式直接参与其中。

——摘编自张海英《明清政府对基层社会管理的多样性》

材料三 在明清两代,地方行政制度基本相同,府、州县以下的建制无多大变动,但在省一级则有几次较大的变动,这反映出朝廷既要紧密控制各省的一应行政权力,将财权、军权、司法审判权尽可能集中于中央,但在实际统治中,又深感地区分散辽阔,不给予地方一定的权力,实难充分并较好地履行统治职能。为此,在500多年中,随形势的变异,一再对行省做了实际上的重大调整。

——摘编自侯力《中国政治制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明西汉初期实行地方长官地域回避制度对当时社会的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明代江南地方治理的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清对行省制进行多次调整的主要原因。

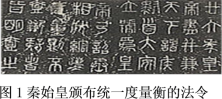

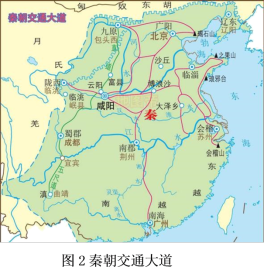

材料一 下面两幅图中蕴含着丰富的中央集权的元素。

材料二 在中华帝国统治下,行政机构的管理还没有渗透到乡村一级,而宗族特有的势力却一直维护着乡村社会的安定和秩序。

——【美】威廉古德《家庭》

(1)根据材料一并结合所学知识归纳秦朝中央集权得以建立和巩固的原因有哪些?从材料二中提取传统乡村治理的主体并简评其在国家治理中的作用。

材料三 有位政治家曾经形象地用两个圆(如图3)来表示美国1787年宪法中的联邦制,其中大圆代表联邦政府,小圆代表各州政府。

材料四 当地时间(2020年)3月28日,美国时任总统特朗普表示正在考虑对纽约州、新泽西州和康涅狄格州三州疫情严重地区进行以联邦政府名义下达的强制隔离。特朗普认为强制隔离可以有效控制纽约州等三州的疫情扩散。在过去的半个月中,纽约及其附近地区已经成为美国新冠肺炎疫情的重灾区。特朗普此项表态遭到了纽约州州长科莫的强烈反对,他认为这么做是非法的也是不可行的,并且会造成混乱与恐慌。他还称特朗普的建议基本相当于“联邦政府向这些州宣战”。

(2)根据材料三结合所学知识分析该政治家这样表示的理由?并据材料四和所学知识分析美国联邦制的优缺点。

材料一 周之失在于制,秦之失在于政不在制。……汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

——柳宗元《封建论》

材料二 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……则分之为郡,分之为县,俾才可长民者(“长民者”指管理百姓的人)皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?

——王夫之《读通鉴论·卷一》

材料三 行省虽然拥有经济、军事、行政等权力,但这些权力都是元廷让渡给地方的,最终的决定权还操控在中央的手中,因此行省权力大而不专,这决定了它只能为朝廷集权服务。而行省行政区划中采取犬牙交错的划分原则,又从客观上瓦解了地方割据的地理条件。……

材料四 任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

(1)材料一论述到的西周、秦朝和汉初的三项政治制度分别是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,概括“郡县之制”的历史作用

(3)据材料三,说明元朝行省制度为什么能加强中央对地方的有效控制?

(4)综合上述材料,说明材料四中的“本原精神”是指什么?

材料一秦代以降,皇权专制主义越来越走向强化,从汉到宋是皇权逐渐压倒相权的时代。北宋时候,皇权已经高度专制,明代以后则皇帝自兼丞相,合国家元首与政府首脑为一,于是皇权专制达到了登峰造极的地步。秦代以后的两千年,中央集权程度也一步一步走向强化,行政区划本来是地方政府的施政区域,到了宋代以后,已转变为中央官员的施政分区,中央集权制此时也达到巅峰状态,因此元代以后,分裂局面已不再出现。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二“百代皆行秦政事”,秦始皇所建立的君主专制、中央集权行政制度与当时世界上最完备的官僚制度紧密结合,三位一体,奠定了此后中国两千多年专制主义中央集权政治体制的基本模式。辛亥革命一举推翻专制王朝,建立共和政体,这是中国几千年历史上前所未有的伟大创举。但革命果实很快落入以袁世凯为代表的北洋军阀手中。要完成争取民族独立、人民解放与实现国家富强、人民幸福这两大历史任务,仍然任重道远。

——摘编自中国社会科学院历史研究所编写《简明中国历史读本》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,列举秦代走出周制、确立秦制的主要制度措施,并分别指出元代“中央集权”和明代“皇权专制”强化的主要标志。

(2)据材料二,指出辛亥革命走出秦制的历史贡献,并从“民族国家”和“人民权利”两个层面归纳近代中国所面临的历史任务。

(3)综合上述材料并结合所学知识,就“百代皆行秦政事”谈谈你的认识。