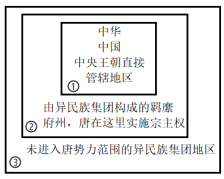

材料 关于古代中国中央王朝对民族地区的统治,有学者在研究过程中发现了一个重要的法则:汉人统治者将其统治下的地域分成多重来进行统治,而非汉民族统治者则是将其统治下的地域分成多元来进行统治。

唐代的多重型天下体制模式元代的多元型天下体制模式

——摘编自【日】王柯《从“天下”国家到民族国家——历史中国的认知与实践》

根据材料并结合所学知识,对该学者的认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)

材料一 秦灭周祀,并海内,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士,斐然向风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。既元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

——《过秦论中篇》

材料二 (雍正帝)谕内阁:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”“康乾盛世”时期,版图在前代王朝的基础上进一步开拓、巩固,对边疆民族地区的统治管理也取得了突出成就,在中国作为统一多民族国家的发展史上具有极为重要的历史地位。

——摘编自《清实录》、张帆《中国古代简史》

材料三 当人们唱起“中华民族到了最危险的时候”时,不管是汉族、满族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、壮族,还是其他许多兄弟民族,不管是国内的居民还是海外的华侨,都同样难以抑制地热血沸腾,聚结成一个整体去抵抗外来的侵略者。

——引自金冲及《二十世纪中国史纲》

根据材料并结合所学,以“统一多民族国家的发展”为主题,写一篇历史小短文。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰)

中国古代地方行政管理体制演变表

| 朝代 | 县制 | 地方行政管理体制 | 层级 |

| 秦 汉 | 郡县制 | 郡一一县 西汉和东汉前期:郡一—县 | 二级制 二级制 |

| 魏晋南北朝 | 州(府)县制 | 东汉末期:州——郡—一县 | 三级制 |

| 州一—郡—一县 | 三级制 | ||

| 隋 | 州一一县 | 二级制 | |

| 唐、辽 | 道一一州一—县 | 三级制 | |

| 宋、金 | 路——州——县 | 三级制 | |

| 元 | 省县制 | 省―一路一一县 | 三级制 |

| 明、清 | 省一一府一—县 | 三级制 |

——摘编自叶子荣、郑浩生《当代行政管理体制的基础透析》

阅读上表,从表中提取古代中国行政管理体制的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结合)

纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断的走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

当中国社会进入从传统向现代的转型时期,科举制恰恰成了新旧经济、政治、文化三对矛盾的焦点,因而成了社会转型的一个综合性障碍。鸦片战争后随着国运日趋乖蹇(编者注:不好),科举制也步入日暮途穷之境了。1905年9月2日,清廷颁诏,谕令自次年起停止科举考试,从隋朝以来绵延了1300多年的科举取士制度至此被画上了句号。

——摘编自徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

依据材料,并结合所学,谈谈你对科举制度的认识。(要求:自拟论题,结论不能重复材中的观点,论述有据,论证充分,表达清晰)

材料 下表内容摘编自张希清《中国科举考试度》

| 目录 | 内容摘编 |

| 第一章科举考试制度创立 | 科举制度究竟创立于何时?历来颇有争议。之所以如此,一个重要原因在于对科举制创立的标准存在着分歧。 |

| 第二章考试科目 | 隋代贡举科目大概有秀才、进士、俊士、明经四科。唐太宗之后,又有很大发展。唐式则天前后,增加了五经、三经及学究一经。 |

| 第三章应举人贵格 | 宋代工商杂类、曾犯刑责,不孝不悌、为害乡里等不得应举,元、明、清具有“倡优之家不许应试”的规定。 |

| 第四章考试方法 | 宋代采取封弥制,亦称糊名法,是将试卷上的举人姓名、年甲、三代、乡贯等密封或去掉,代之以字号,以防考试官在评定试卷时徇私作弊的种制度 |

| 第八章科举考试制度度除 | 八股取士,使天下消磨岁月于无用之地,堕坏志节于冥昧之中,长人虚骄,昏人神智,上不足以辅国家,下不足以资事蓄。1905年,科举考试制度最终被废除。 |

材料 致仕又称退休、致事、悬车、乞骸骨等,即古代官员因年龄、健康或其他方面的原因而离开职位、退休养老的现象。下表为唐朝致仕制度的演变情况。

表

时期 | 内容 |

高祖、太宗朝 | 沿用了前朝“年七十以上应致仕”和“五品以上奏闻,六品以下由尚书省录奏”的规定,但也有所变通,如“若齿力未衰,亦听厘务”。 |

高宗朝 | 为了鼓励官员致仕,朝廷下诏“文武五品以上解官充待者,宜准致仕人例,给半禄”,但六品以下的官员不享受这个待遇。 |

玄宗朝 | 规定“诸文武选人……五品以上,籍年虽少,形容衰老者,亦听致仕”。为了体现帝王之恩,玄宗规定所有致仕官员都能终身享受半禄待遇,并将这一规定作为“常式”延续下去。 |

肃宗至宣宗朝 | 大和元年九月对致仕制度作了调整:内官五品以上、外官四品以上致仕方可终身享受半禄待遇,而内官六品以下、外官五品以下到致仕年龄后即自动离职,没有任何经济待遇可言。 |

懿宗至哀帝朝 | 宦官集团常将致仕作为试探上意与表达不满的工具……权臣当道,将官员致仕权把握在自己手中,并借此打击政敌、掌控朝政……致仕出现了异化。对于藩镇来说,致仕不是权力的交接和转移,而是权力在己方利益集团的延续,以及为自己谋求更大政治名誉的手段。 |

——摘编自汪翔、张金铣《论唐代致仕制度之演变》

根据材料并结合所学知识,谈一谈你对唐代致仕制度演变的认识。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

材料 法国社会学家维尔弗雷多·帕累托提出精英循环理论,这一理论认为,社会的冲突和动荡是由于经营循环路线不畅所引起的,因而社会平衡的基本条件就是保持精英循环路线的畅通,以使执政阶层中总能保持一定数量的精英。一个社会中只有当执政阶层的能力、才干平均值高于非执政阶层时社会才能稳定;而要保证这一点,只有通过精英循环即非执政阶层中精英人物不断上升为执政精英,执政阶层中的庸才不断下降到非执政阶层。

——摘编自郑从全《从精英循环的角度看科举制度的历史功用》

根据材料并结合中外古代史相关史实谈谈你对“精英循环理论”的认识。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料 多民族国家的民族政策对民族间的交往和民族关系的趋向有直接的决定作用。民族政策的具体内容取决于国家政策权威的执政理念和共同体的价值共识,经过长期实践并被共同体成员高度认同的民族政策会沉淀为一个国家政治文化的组成部分,并会持续性地影响族际交往的态度和行为。中国民族关系的发展经历了一个从简单到复杂的过程,民族关系的调整方式也因此而经历了一个由简到繁的过程。从中原王朝的角度出发,宏观可分为制度性调整和战争方式调整两大手段,而且都是以王朝为主体调整国内民族关系为主要方式。所谓制度性调整就是民族关系的调整纳入了王朝社会管理体制之内,并且使民族关系的调整成为一种经常性的政府行为,或借助于特定行政机构和机构内人员的活动取得结果,或对调整对象施以独特的管理,从而缓解或解决统治阶级之间利益关系的矛盾与冲突。在各个民族群体的统治阶级之间,由于存在着政治利益的一致性,因此他们通过各种制度性的措施和政治手段,加强了相互间的了解和认识,从而促进了两个不同民族群体之间的融合。

——摘编自魏国红 郑万军《民族政策与国家整合:中国民族政策与民族关系的趋向》

根据上述材料并结合所学知识,以“中国民族政策与民族关系”为视角,自拟一个论题,进行阐述。(要求:主题明确,史论结合,条例清晰。)

材料 正是在这个意义上,我们称科举制度是制度化儒家的核心和枢纽。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。……从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

结合所学知识,就中国科举制度的某一方面,自拟一个能够反映科举制度特点的论题,并运用具体史实予以阐述。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

材料

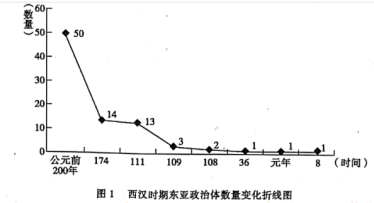

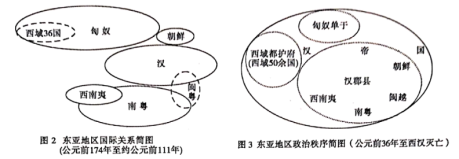

——摘编自苗中泉《从三强并立到帝国秩存一一西汉时期东亚国际体系的演变》

有学者在研究西汉时期东亚政治形势时制作了以上三幅示意图。请从以上图示中任意提取西汉时期东亚政治形势演变的一个趋势并结合所学知识进行评析。